1949年初,当林彪宣布邓华出任四野第十五兵团司令员时,全军哗然——这位既非“三下江南”的虎将,也不是“四保临江”的功臣,竟能力压李天佑、梁兴初等悍将登顶兵团司令?

答案藏在三年前辽吉纵队的一场夜袭中:邓华率部急行军180里,一小时全歼敌军一个师,创下1:11战损比的奇迹。

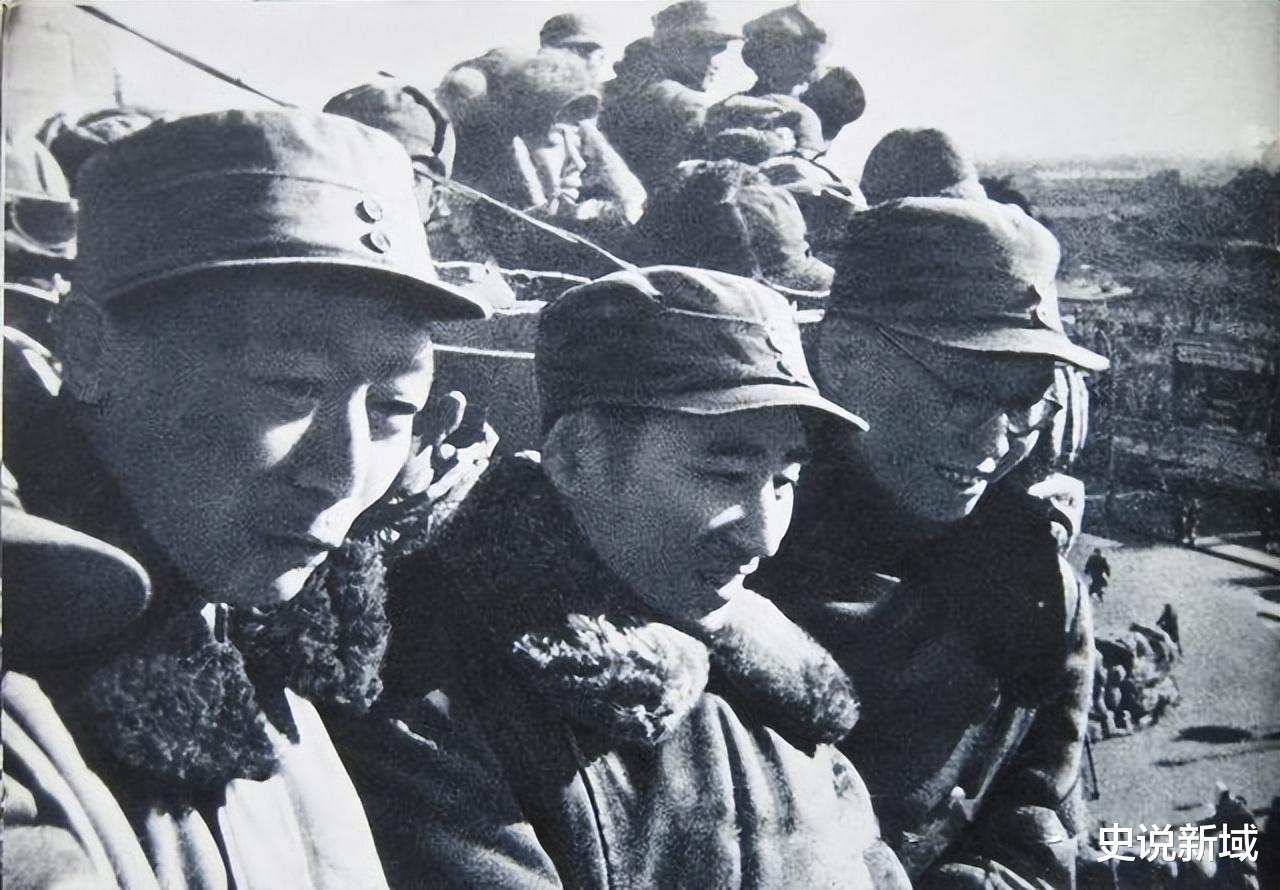

1945年的沈阳街头,邓华以“保安司令”身份收编散兵游勇时,没人料到这个戴眼镜的书生能带出四野主力纵队。

他手中仅有冀热辽军区留下的600余人,却在一年半内扩编出万人规模的辽吉纵队。秘诀竟是土改与建军并行:每解放一个村庄,先分田地建立农会,再选拔青壮组建民兵,最后将精锐编入主力部队。这种“滚雪球”模式,让七纵从保安旅蜕变为攻坚铁拳。

对比南满军区坐拥3.5万兵力却连失要地,邓华的建军智慧尤为耀眼。林彪在1947年整军会议上特别提到:“辽吉纵队没有新四军老底子,但战斗力不输主力。”

1947年6月的四平城下,邓华与李天佑形成鲜明对比。当一纵轻敌冒进时,邓华派出侦察兵活捉国军连排长23人,从口供中拼出惊人真相:陈明仁守军不是预估的1.7万,而是3.5万!他连夜致电东总:“最少增调一个纵队。”

后来的战局验证了其判断——我军虽歼敌1.6万,却因兵力不足功亏一篑。

陈明仁在回忆录中写道:“当时手枪已顶住太阳穴,若共军再冲一次,我便成仁。”此战让林彪看清:猛将易得,善算者难求。

1947年秋,七纵本只需在新民—黑山防线“敲边鼓”,邓华却盯上辽西六城。

面对“不得擅自行动”的军令,他独创“动态阻击”理论:攻克法库、彰武等要地,既扩大防线纵深,又切断新六军补给线。

最经典的当属法库之战:一昼夜奔袭180里,一小时破城,歼敌177师。参谋部电报称这是“运动战教科书”,林彪罕见通电嘉奖:“主动拓展战役空间,体现高度战场自觉。”

此役后,七纵获“旋风纵队”美誉,与韩先楚齐名。

邓华的指挥风格与四野众将迥异:梁兴初靠“死打硬拼”打出万岁军威名,邓华则擅用“算、磨、围”三板斧。

锦州战役前,他力主增加攻城兵力:“四个纵队攻城如五指张开,六个纵队方成铁拳。”这份与中央不谋而合的建议,最终被写入《辽沈战役作战纲要》。

在任命兵团司令的讨论会上,罗荣桓一锤定音:“我们需要能打巧仗的帅才,不是只会冲阵的猛将。”这句话,道破了四野用人逻辑的深层变革——从单兵突进转向体系作战。

1998年解密的前苏联档案显示,朝鲜战争期间,苏军顾问曾质疑邓华“过于谨慎”。彭德怀却力挺:“他的谨慎,救了几十万志愿军!”

上甘岭战役前,邓华坚持将坑道纵深从500米扩至1000米,这道命令让美军300万发炮弹威力减半。四野老将迟浩田曾总结:“邓华之强,强在把政工思维融入军事指挥——他眼里没有孤立的战场,只有整盘棋局。”

这种特质,在海南岛战役中化作“偷天换日”的奇谋:用木帆船伪装主力,把国军航母编队调离登陆点。当韩先楚率部抢滩时,岛上守军惊呼:“共军莫非会遁地?”

《第四野战军战史》(解放军出版社)《邓华军事文选》(军事科学出版社)《辽沈战役亲历记》(中国文史出版社)《东北解放战争史料汇编》(辽宁人民出版社)《陈明仁回忆录》(湖南人民出版社)

迟浩田将军是三野九兵团的