基督教乃全球重要宗教之一,其在中国的发展历程颇为波折且故事丰富。基督教初入中国时,经历了不同文化间的相互碰撞与交融,对中国宗教构成及思想领域等方面均带来了独特效应。

唐代景教:初抵中华的“基督初辉”在唐朝时期,一种外来的宗教——景教,悄然踏上了中华大地,它带来了与当时截然不同的信仰之光,犹如一抹十字的初辉,照亮了这片古老的国度。景教,作为基督教的早期分支,其教义与仪式在当时显得颇为新颖。它的传入,并非一帆风顺,而是经历了种种波折与考验。然而,凭借着其独特的魅力和信徒们的坚定信仰,景教逐渐在唐朝社会中站稳了脚跟。在唐朝,景教得到了部分皇室成员和贵族的支持。他们被景教的教义所吸引,认为其中蕴含着智慧与真理。于是,景教在唐朝境内开始传播开来,其教堂和修道院如雨后春笋般涌现,信徒数量也日渐增多。景教的传教士们,身着长袍,手持圣经,穿梭于市井乡间,向民众传授着基督的福音。他们不仅传播宗教知识,还带来了西方的文化与科技,促进了中西文化的交流与融合。尽管景教在唐朝的发展并非一帆风顺,曾一度遭到排斥与打压,但其信徒们始终坚守着信仰,没有放弃对基督的追随。他们通过秘密集会、口耳相传等方式,继续传承着景教的教义与精神。随着时间的推移,景教在唐朝的影响力逐渐减弱,但其留下的历史痕迹却难以磨灭。它见证了中西文化在唐朝时期的交流与碰撞,也为后世的宗教研究提供了宝贵的资料与线索。如今,当我们回顾唐朝景教的历史时,不禁为那段古老而神秘的时光所着迷。它如同一抹淡淡的十字初辉,永远地照耀在中华大地的历史长河之中。

景教为基督教聂斯脱利派在唐朝时期的传入名称。公元635年,即唐太宗贞观九年,一位来自叙利亚的传教士,名为阿罗本,携带宗教经典抵达长安。唐朝当时国力强大,文化环境开放且兼容并蓄,对异域宗教持接纳态度。阿罗本受到唐太宗的优待,获准在长安进行经典的翻译及传教活动。

景教为在中国有效推广其教义,采取了融合中国文化的方针。他们尝试将基督教的核心思想与儒家和道家的传统观念相融合,在经典翻译过程中,广泛采纳了中国本土宗教及哲学领域的术语。例如,他们将上帝的概念译为“至高神”,而教堂则被命名为“礼拜堂”。此外,景教亦投身于社会公益活动,如扶助贫困人群、提供医疗援助,这些举措为他们赢得了社会的广泛认同。

公元781年,即建中二年,一块名为《大秦景教在中国流传之碑》被立起,它详细记录了景教自进入中国后的演变历程,是研究景教在华传播的关键历史资料。碑刻内容提及景教“教义遍及十方”“庙宇遍布众多城池”,尽管其中不乏夸大之处,但仍能映射出景教在唐代曾经历了一段相对昌盛的时期。然而,到了公元845年,即会昌五年,唐武宗推行了一场针对佛教的灭教运动,这一行动也影响到了包括景教在内的其他外来宗教,景教在中国的传播因此受到了严重打击,并逐渐走向没落。

元朝时期也里可温教的复兴:昙花一现在元朝,也里可温教经历了一段复兴的时光。这一宗教在当时的社会中重新获得了人们的关注与信仰。元朝统治者对多种宗教持开放态度,这为也里可温教的复兴提供了有利的环境。在这样的背景下,也里可温教得以重新在民间传播,信徒数量有所增加。人们开始重新探讨和接受这一宗教的教义,也里可温教的影响力逐渐扩大。然而,尽管得到了短暂的复兴,也里可温教并未能长期维持其兴盛的局面。随着时间的推移,各种因素导致其影响力逐渐减弱。信徒的热情逐渐消退,也里可温教在元朝社会中的地位也开始下滑。总的来说,元朝时期也里可温教的复兴如同一场短暂的梦,虽然曾经给人们带来了希望,但最终还是未能长久。这段历史成为了也里可温教发展历程中的一个独特篇章,记录着其曾经的辉煌与后来的衰落。

元代,蒙古帝国的疆域不断扩展,促使东西方间的交往日益增多,基督教再度进入中国,被当地人称为也里可温教。蒙古语中的“也里可温”意指“福缘深厚之人”,该教派主要包括聂斯脱利派基督教及罗马天主教。

元朝当局对多种宗教持开放态度,使得也里可温教得以获得相应的成长机遇。那时,众多蒙古贵族及色目族群中,有不少人信仰也里可温教,政府为此成立了专项管理机构——崇福司,以处理相关事务。部分西方宗教传播者,例如孟高维诺等人,也前往中国进行传教活动。1294年,孟高维诺抵达大都(现今北京),他不仅积极推广教义,还建造了教堂,并将《圣经》的部分内容译成了蒙古文。

然而,也里可温教的根基并不牢固。它主要在蒙古贵族及色目人等特定社会阶层中流传,未能与汉族大众实现深层次的文化交融。元朝覆灭后,明朝取而代之并实施汉化举措,也里可温教随之失去了官方的扶持,信徒大幅减少,在中国又一次陷入了默默无闻的状态。

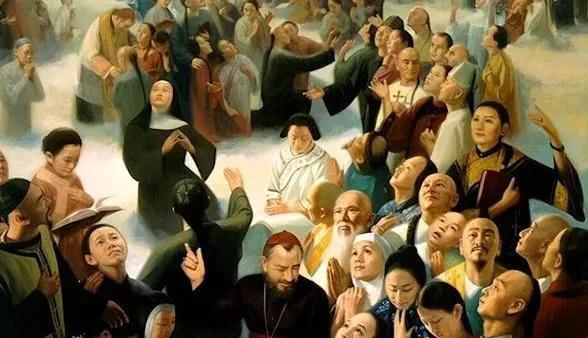

明清时期天主教传播:东西方文化交汇的新起点在明清之际,天主教作为一种外来宗教,伴随着西方学术与文化的涌入,在中国这片古老的大地上迎来了传播的新契机。这一时期,天主教不再仅仅是宗教的传递,更成为了东西方文化交流的重要桥梁。随着欧洲航海家的探险与商队的往来,西方的科学技术、哲学思想以及文学艺术等逐渐传入中国。天主教作为这一文化交流的重要组成部分,也随之在中国生根发芽。传教士们不仅带来了宗教信仰,还带来了西方的科学知识,如天文学、地理学、数学以及医学等,这些新知在当时的中国引起了极大的兴趣与关注。明清时期的士大夫阶层,对于西方学术表现出了浓厚的兴趣。他们通过与传教士的交往,了解到了许多前所未闻的知识与观念。这些新知不仅拓宽了他们的视野,也引发了他们对于传统学问的反思与探讨。同时,一些开明的士大夫还积极倡导学习西方科学,以期实现中国的现代化转型。天主教在明清时期的传播,也促进了中国社会的变革与发展。一方面,它打破了传统宗教的束缚,为人们提供了新的信仰选择;另一方面,它也推动了中西文化的交流与融合,为中国社会带来了新鲜的活力与创造力。总之,在明清时期,天主教的传播为东西方文化的交汇提供了新的起点。它不仅促进了西方学术在中国的传播与发展,也为中国社会的现代化转型注入了新的动力。这一时期的天主教传播,无疑成为了中西文化交流史上的重要篇章。

明朝末期,天主教传教士,尤其是利玛窦,翻开了基督教在中国传播的新一页。利玛窦及其同伴明白,要想在中国顺利传教,必须深入理解中国文化,并赢得士大夫群体的接纳。为此,他们实施了“利玛窦原则”,即尊重中国的风俗习惯,并允许中国信徒继续保留对天、祖先及孔子的祭祀活动。

利玛窦熟悉中文,常穿儒装,与中国学者徐光启、李之藻等人交往频繁。他介绍西方的科学知识,例如天文学、历法和数学,引起了众多中国学者的兴趣。徐光启与利玛窦一同翻译了《几何原本》的前六部分,而李之藻则帮助利玛窦制作了《世界地图》。这些举措不仅推广了西方的科技知识,也为天主教在中国的传播铺平了道路。

然而,天主教的扩散过程并非毫无阻碍。随着教徒人数的增长,部分传教士对中国固有风俗的看法开始转变,这导致了所谓的“礼仪冲突”。这一争执起初仅限于宗教团体内部,但随后逐渐扩展至政治领域,其结果是康熙帝颁布禁令,阻止了天主教在中国的传播活动。直至鸦片战争之后,基督教才重新获得了在中国广泛传播的机会。

基督教早期在中国的发展轨迹,是一段多元文化交汇、沟通与整合的过程。尽管传播之路历经坎坷,但它仍向中国引入了西方的宗教观念与科学技术,对中国文化的演进起到了某种催化作用。此外,这一过程还揭示了一个事实:外来宗教欲在中国落地生根,必须与本土文化相融合,找到文化的共通之处,方可确保长远发展。