你能将所在地的市委书记的大名,脱口而出吗?

如果能,那可能是因为功绩显赫,名声在外。如果不能,不妨建议他去跑步,并且一定要拍照宣传;或在他出现的短视频中留下神评,让他被更多人熟知。

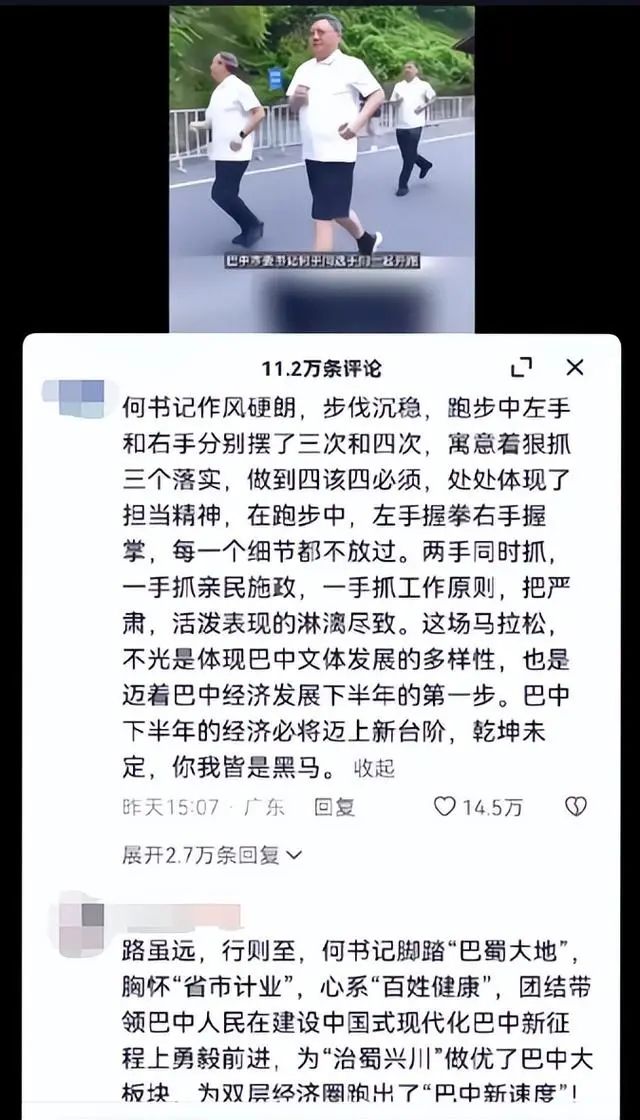

巴中市委书记跑步意外“走红”,就是很好的例子:他和选手们一起跑马拉松的的视频,引发11.2万条评论。

澎湃新闻的记者很直,直接问当地办公室是不是有“跟帖任务”,对方回复说:应该没有吧!可能是自发的;是本地人关心当地发展,自主关注。

很简单的一件事,被关注的原因或许是跑步“出圈”,以及秒评连珠。

这评论怎么样?

像不像我们平时看到的官媒发表的“正能量”赞扬——对于这种声音,大家都是排斥的,因为过于伟光正、不够接地气。但换做群众的口吻去赞美,就饶有趣味了。

不过,究竟是真赞美还是实讥讽,相信大众都能看得懂;至于他们本身,就不得而知了——要么信以为真,要么看破不说破,否则怎么回应?

回到最初的问题,有巴中网友说:我第一次知道何平,是因为巴中是四川省唯一一个GDP增速为负的城市。

何书记与巴中市以外的网友无冤无仇,为什么要遭此反讽?其实,网友也并非针对他本人,而是他的身份罢了。不管是张书记还是王书记,只要跑起来并由专人负责摄像发布,评论区就可能“沦陷”。

当然,他的身份不能太高或者太低,比如低至村支书,可能没人关注。这种针对某个身份的讥讽,让人想起这样一组搞笑的对话:

——你为什么只骂专家?

——因为别的不能骂,只能骂专家!

古有万民伞,也有诅咒法。现在,这两种都没有了,只有换成温和的、讽刺的方式表达情绪。或许将这种偶发的事看成矛盾对立,就显得过于偏激了,但确实很难想到,各地的网友是如何有那么高的兴致,去赞颂外地的官人。

这是件小事,断然不会让人民日报发表题为《玩梗须有度,别拿干部寻开心》的批判文。但可能,赞扬的言辞有多动听,内心的争斗就有多激烈。

早在2018年1月新华社就发表时评称:基层不需要“空心笔杆子”,需要的是脚踏实地的泥腿子。文中说到:

三五百字就能说清楚的事,硬拉到两千多字,从各级领导高度重视,到哪个领导深入调研、发表重要讲话……如此材料,滋生严重的形式主义、浮夸风气,甚至不乏造假、谎报。

现在,不妨将那句评论引用至此:如果干部都是脚踏实地的泥腿子,群众里就不会有务虚的空心笔杆子!