当你在跨境电商平台下单之时,是否曾想过,你的数据正在穿越国界,且被不同国家的法律竞相争夺管辖权呢?当跨国企业服务器上的用户信息,竟被某国政府以“国家安全”这样的理由强行调取,这样到底谁来为数据的命运负责呢?这场无声的较量,已然超越了技术的范畴,成为了大国博弈的全新战场。

全球每天产生2.5万亿字节数据,而且相当于每分钟就有500小时视频被上传至网络,这样的话,数据增长之快着实令人惊叹。跨境数据流动支撑着全球贸易额的30%,但2024年麦肯锡报告显示,仅因数据壁垒导致的跨境企业合规成本就高达1.2万亿美元。

印度强制推行金融数据本地化政策之后,某国际支付巨头不得不在孟买新建数据中心,这使得其投入成本急剧增加了40%;而美国的《云法案》准许调取境外服务器的数据,如此一来,微软在爱尔兰的服务器便被迫向美方开启了权限。

在规则撕裂所弥漫的硝烟之中,欧盟凭借着GDPR当作盾牌,逐步构建起了“隐私堡垒”——也就是说,但凡向欧盟公民提供服务的公司,都务必将数据存储在本地服务器里。2023年,某家中国车企由于未能通过欧盟的数据合规审查,结果无奈地被迫放弃了价值8亿欧元的智能驾驶合作项目。

美国则用《云法案》撕开缺口,以“长臂管辖”将TikTok美国用户数据直接纳入司法管辖,引发全球对“数字殖民”的担忧。

新兴国家利用数据本地化,搭建起了,能起到保护作用的壁垒。例如俄罗斯清楚地规定,国内所有公司,得对数据进行镜像储存;越南将地图数据视为“国家机密”,并且给予高度重视;印尼通过立法,明确禁止外资企业把公民健康数据传输到,本国领土之外。通过这样的办法,这些国家在数字化时期,努力更高效地掌控和保护了自身的数据资源。这种做法,竟然展现了各个国家对数据安全的注重,也反映出全球范围内数据治理策略的多样态势。

世界银行数据显示,2020-2024年,全球新增93项数据本地化政策,也就是说,平均算下来,居然每4天就有一项新限制诞生了。而且这些政策的出台,实际上给全球的数据流动带来了一定的影响。面对双重压力,中国走出第三条道路。

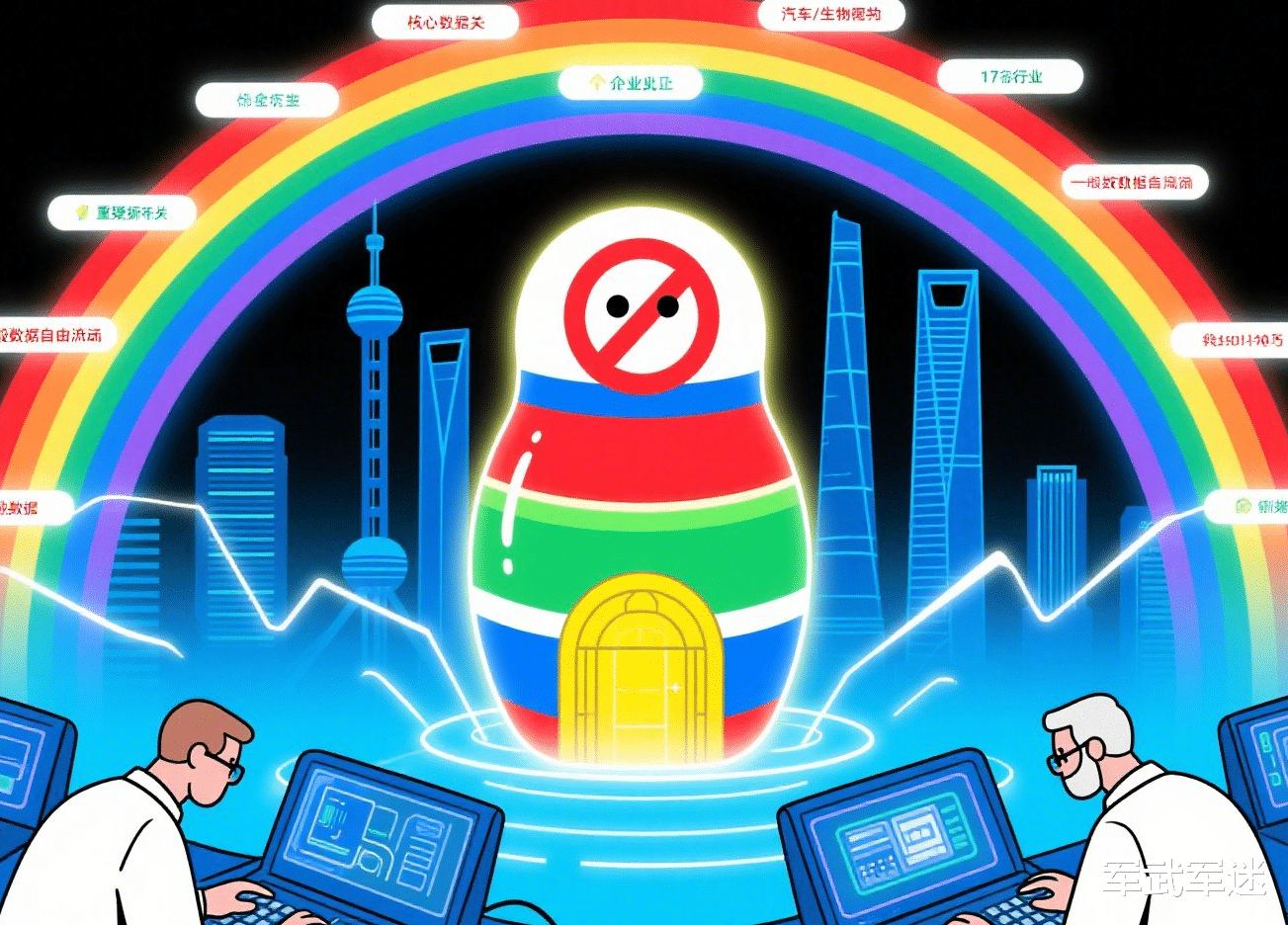

数据安全法》将数据分为“核心、重要、一般”这三种等级,就像精巧的俄罗斯套娃一样。其中核心数据被明确规定不得出境;重要数据可以有条件地流动;而一般数据则能够更加灵活地传输。在2024年上海自贸区发布的负面清单中,汽车制造、生物医药等17个领域的数据达成了“白名单”自由流通的效果,某跨国药企的研发数据更是把审批周期从6个月缩减至15天。

这种“分级管控+试点突破”的智慧正渐渐显现出威力。2024年,国家网信办的数据表明,而且通过自贸区的负面清单制度,企业数据出境的评估周期被压缩了60%,不过重要数据出境的不通过率仅仅为15.9%。

当某外资银行借助隐私计算技术,在不把原始数据进行转移的情况下,达成跨境风控建模的时候,这就意味着中国已经寻找到安全与效率之间的那种理想的平衡点了。量子加密技术的突破,正在逐步改写着游戏规则。2024年,北京量子院轻松愉快地成功实现了洲际量子密钥分发,而且使得跨境数据传输能够做到“在物理隔绝之下的安全流动”。

新加坡推出的“数据大使馆”计划准许外国公司在本地构建加密数据舱;舱内的数据,受到两国法律的双重庇护。而且这或许意味着未来数据主权的“第三空间”。但技术永远不是万能解药。当某南美国家,用区块链来存证并要求跨国企业公开供应链数据的时候,中小企业在那合规成本面前,瑟瑟发抖;当欧盟强制地要求AI训练数据实现本地化,初创公司竟然直接就被扼杀在了摇篮之中。

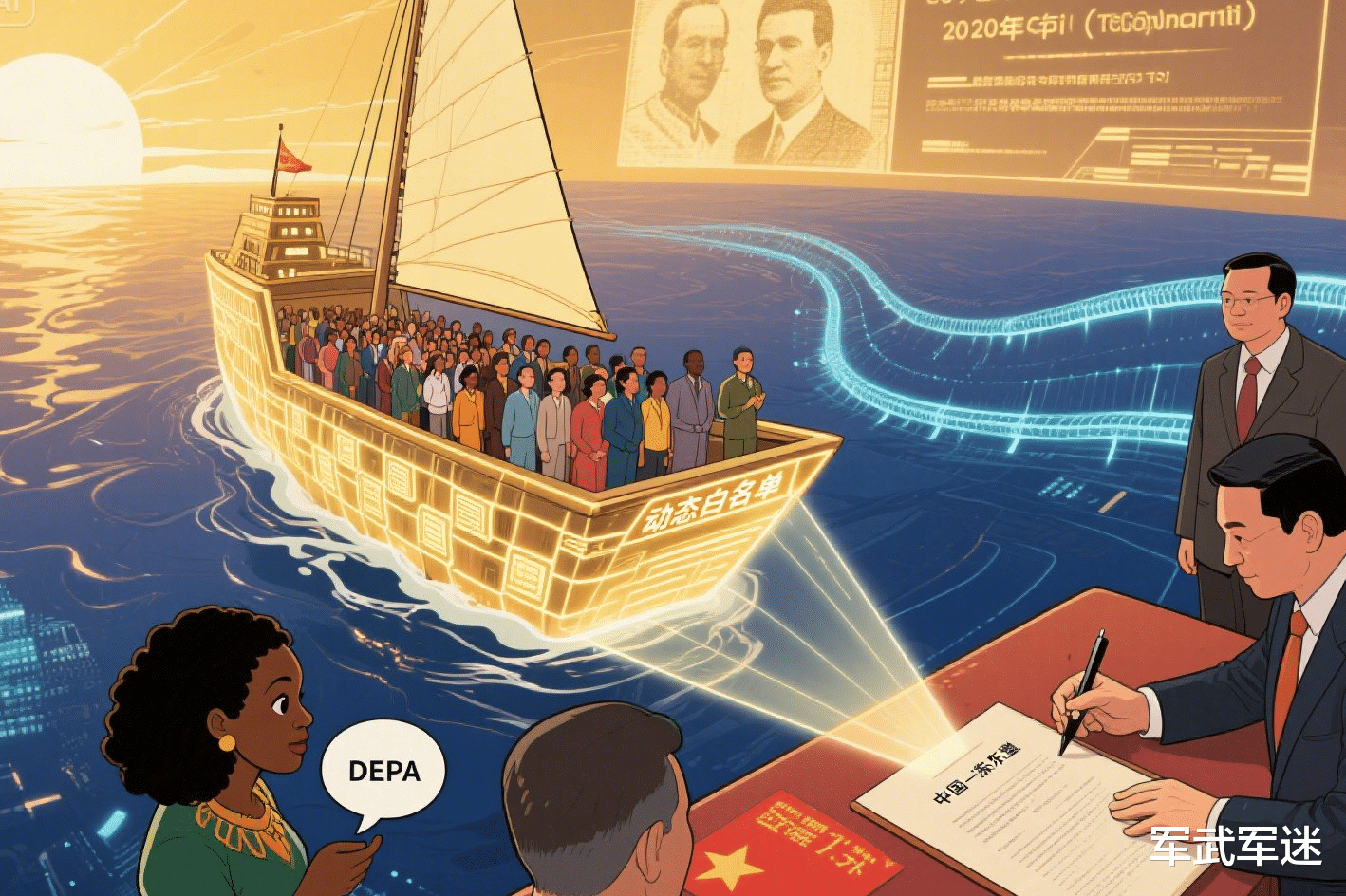

这些矛盾,揭示出更深层的悖论:越是强调控制,接下来越有可能扼杀创新;而完全开放,接着又或许会让数字霸权卷土重来。2025年初,中国与东盟签署的《数字经济伙伴关系协定》正式开始生效。此协定首次将“动态白名单”机制引入其中,也就是说,根据企业的数据保护水平,能够在实时的情况下对准入权限进行调整。

这让人想起20年前互联网初兴之时,居然没人能够预见到TCPIP协议会成为全球通用的标准、如今面对数据跨境流动的混沌,我们需要的是类似互联网精神的开放架构,而非零和博弈的封闭堡垒。

当一位非洲代表在论坛上说“我们既不想成为数据的殖民地,也不愿做数字孤岛”时或许答案就藏在这句朴素的话语里——真正的数字文明,不在于筑墙护城河,而在于构建让所有人都能安全畅游的数字方舟。当技术进步,与制度智慧形成共振之时,跨境数据流动,才能够真正成为推动人类进步的,澎湃浪潮。