孙中山临终前想睡在地上,还必须有冰,侧室听后哭着说:他还记得

革命伴侣携手走征程

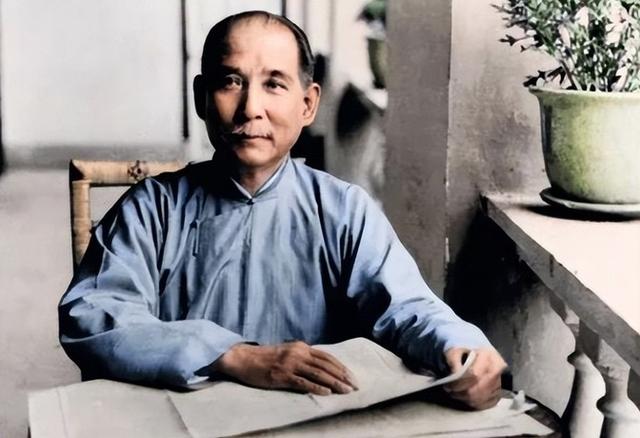

1925年2月,北京协和医院的病房内,躺在病榻上的孙中山已经虚弱到抬不起手。在交代完国家大事后,他突然向妻子宋庆龄提出一个奇怪的要求:"让我睡在地上。"当宋庆龄说"地上冷"时,他却轻声回应:"地上不冷,有冰更好。"这句临终前的话语,在他去世后被长子孙科转述给一位女子。而这位女子听后泪流满面,哽咽着说:"原来他还记得。"这位默默无闻的女子,正是陪伴孙中山度过最艰难革命岁月的侧室陈粹芬。为何临终前的孙中山会说出这样一句话?这背后又有着怎样感人至深的革命故事?

十九世纪末的香港,正是中国革命运动的重要发源地。在这座繁华的东方之珠,一位名叫陈粹芬的年轻女子,以其独特的气质成为了当时上流社会的一道亮丽风景线。

陈粹芬原名香菱,出生在一个普通医生家庭,虽然不识文字却精通武功。在那个女子裹足的年代,她不仅能骑善射,更有着超越时代的思想觉悟。

1891年的香港,二十五岁的孙中山正在西医学院攻读医学。经由革命同志陈少白的引荐,年仅十八岁的陈粹芬与这位充满理想的青年相识。

这对年轻人在思想上产生了强烈的共鸣。陈粹芬虽然没有受过正统教育,但她对社会的认知与判断力远超同龄人。

在革命理想的指引下,两人很快在香港屯门镇安家。此时的孙中山已有发妻卢慕贞,一位出身名门的传统女性。

卢慕贞是典型的旧式大家闺秀,她将生活重心放在照顾家庭上。而孙中山却将全部精力投入到颠覆旧社会的革命事业中。

这种生活理念的巨大差异,让孙中山与卢慕贞的婚姻关系逐渐冷淡。但卢慕贞展现出了超乎寻常的胸襟,面对丈夫与陈粹芬的关系,她选择了理解与包容。

"只要能帮到孙中山,其他的都无所谓。"这句朴实的话语,展现了一个传统女性对革命事业的独特支持。

在那个风云变幻的年代,革命者们都亲切地称呼陈粹芬为"四姑"。她不仅是孙中山的红颜知己,更是革命事业的重要助手。

从西医学院的学生到革命领袖,孙中山的这段转变历程中,陈粹芬见证并参与了这一切。她以自己独特的方式,为中国革命事业写下了浓墨重彩的一笔。

(文章结束)

同舟共济战乱勇担当

1894年,年轻的孙中山满怀报国之志,向李鸿章上书献策。他提出了"人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流"的远见卓识。

这份满载理想与抱负的建议书,却被李鸿章无情驳回。在这段低谷时期,陈粹芬用行动支持着孙中山的革命事业。

为了让孙中山专注于革命事业,陈粹芬承担起了照料日常生活的重任。在她的鼓励下,孙中山很快重振旗鼓,在上海、香港和广州相继成立了"兴中会"。

革命的步伐从未停歇,孙中山开始筹划一场震惊中外的武装起义。他从香港购入大批军火,准备秘密运往广州。

计划却在执行过程中遭遇重创,负责运送军火的革命党人陆皓东被捕入狱。所幸陈粹芬机警过人,提前将一批短枪和弹药藏匿,躲过了清军的搜查。

三年后,惠州起义的号角即将吹响。革命团体从美国和加拿大购入的军火,经日本横滨中转,即将运往惠州。

此时的孙中山已被清政府通缉,无法亲自接应军火。陈粹芬挺身而出,主动承担起这项危险的任务。

她以非凡的智慧和胆识,成功将军火秘密装载在开往中国的游轮上。这批武器,为起义的顺利进行提供了重要保障。

1896年10月11日,孙中山在伦敦遭遇了一场危机。他在英国领事馆外被清政府的特务逮捕,这一消息震惊了整个革命团体。

英国政府对清政府在其领土内抓人的行为表示强烈不满。数百名华人自发聚集在使馆门前,要求释放孙中山。

经过一番周折,孙中山终于重获自由。临行前,一位英国友人赠予他一块刻有英文名字的金色怀表。

这块承载着友谊的怀表,后来被孙中山转赠给了陈粹芬。这不仅是一份礼物,更是一段革命情谊的见证。

在那段逃亡的岁月里,陈粹芬始终如影随形地守护着孙中山。为了防止清兵突袭,她主动提出要睡在地板上警戒。

面对陈粹芬的这份心意,孙中山坚持要自己睡在地板上。当陈粹芬说"地板这么凉,你会感冒的"时,孙中山回应道:"地板不凉,若有冰块,更好"。

这句看似随意的对话,却在二十多年后的病榻前被重新提起。它见证了一段跨越时空的革命情谊,也诠释了什么是真正的同志之情。

(文章结束)

功成名就不忘初心路

1911年,武昌起义的枪声打破了沉寂的中国。远在美国的孙中山立即启程回国,带着家人和陈粹芬一同前往上海。

次年1月,孙中山在南京就任中华民国临时大总统,多年的革命奋斗终于迎来了胜利的曙光。在这个重要时刻,陈粹芬却默默退居幕后。

繁忙的政务让孙中山日夜操劳,而陈粹芬在这段时间里染上了难以治愈的肺病。当时的医疗条件有限,肺病被视为不治之症。

孙中山曾多次派人邀请陈粹芬前往南京同住。但她深知肺病的传染性,为了不影响孙中山的健康和事业,毅然选择独自前往香港就医。

在香港养病期间,陈粹芬过着清贫简朴的生活。她从不向外界透露自己与孙中山的关系,也不曾要求任何特殊待遇。

许多人不理解陈粹芬的选择,认为她付出了这么多,却得不到应有的回报。面对这些议论,陈粹芬展现出了超越常人的格局。

她说:"我跟孙中山反清建立中华民国,我救国救民的志愿已成。"这番话道出了她对革命事业的真挚付出。

她还说:"我视富贵如浮云,中山当了总统之后,贵为元首,崇拜者众。"这句话展现了她对权势名利的超然态度。

当孙中山准备迎娶宋庆龄时,特意征询了陈粹芬的意见。面对这个重大决定,陈粹芬表现出了令人敬佩的胸襟。

她不仅欣然同意,还真诚地送上祝福:"中山娶了宋夫人,便有了贤内助,从此诸事皆顺,我理当祝福他们。"

在香港的日子里,陈粹芬始终保持着朴素的生活作风。她将毕生精力都奉献给了中国革命事业,却不曾向任何人炫耀过自己的功绩。

她对孙中山说过:"自古患难易共富贵难,我自知出身贫苦,知识有限,自愿分离,并非是他弃我,所以说中山先生待我不薄,也不负我。"

这种超然物外的态度,这份对革命事业的无私奉献,让所有了解她故事的人都深受触动。她用实际行动诠释了什么是真正的革命者品格。

1960年的秋天,陈粹芬在香港病逝,安葬于九龙荃湾华族永久公墓。她的一生,书写了一个革命者最动人的篇章。

在中国革命史上,陈粹芬用自己的方式谱写了一曲感人至深的奉献之歌。她的故事,永远铭刻在炎黄子孙的记忆中。

(文章结束)

临终话语见证深情意

1925年的北京城,寒风凛冽。协和医院的高级病房内,孙中山的身体状况每况愈下。

病榻前,宋庆龄含泪守候,长子孙科坐在一旁不住叹气。两人都清楚地知道,这位为革命奋斗一生的伟人即将走到生命的尽头。

在生命的最后时刻,孙中山将宋庆龄和孙科叫到床前。他用微弱的声音交代了一些国家大事,随后却提出了一个令人困惑的请求。

"让我睡在地上。"这句话让在场的人都感到不解。宋庆龄立即说:"地上冷。"谁知孙中山却回应道:"地上不冷,有冰更好。"

这句看似没有逻辑的话语,在当时并没有引起太多人的注意。人们都以为这是病重之人的胡言乱语。

在孙中山去世后不久,孙科受邀去拜访一位特殊的女性。这位女性就是父亲当年的革命伴侣陈粹芬。

当孙科将父亲临终前的这番话转述给陈粹芬时,这位坚强的女性突然泪流满面。她哽咽着说出了一句令人心碎的话:"原来他还记得。"

这句简单的回应,瞬间将时光拉回到二十多年前那个惊心动魄的革命年代。那时的陈粹芬为了保护孙中山的安全,曾主动提出要睡在地板上。

在革命最艰难的岁月里,这对革命伴侣曾经有过一段关于地板的对话。那时的陈粹芬担心孙中山睡在地上会着凉,而孙中山则说:"地板不凉,若有冰块,更好。"

二十多年过去了,卧病在床的孙中山依然记得这段往事。这不仅仅是对一段对话的回忆,更是对一位革命同志的深深感激。

如今细细品味这段历史,我们不难理解孙中山临终前的这番话背后蕴含的深意。那不是病重之人的胡言乱语,而是对一位革命伴侣最深情的告别。

陈粹芬在革命事业中的贡献,虽然没有被大量史书记载,却在孙中山生命的最后时刻得到了最好的证明。她用二十多年的坚守和付出,在中国革命史上留下了浓墨重彩的一笔。

这段跨越时空的对话,见证了一段纯粹的革命情谊。它告诉我们,真正的革命同志之情,不会因为时间的流逝而淡忘。

在中国革命的漫长历程中,像陈粹芬这样默默无闻的革命者还有很多。他们用自己的方式为革命事业做出贡献,却从不计较个人得失。

这些平凡却伟大的革命者,正是推动中国革命走向胜利的重要力量。他们的故事,值得我们永远铭记。

(文章结束)