引言:1954年的日内瓦会议上,一场令人瞩目的外交较量悄然上演。作为新中国首次以联合国五大国身份亮相国际舞台的重要时刻,周恩来总理的一举一动都备受关注。在媒体采访环节,一位心怀敌意的美国记者故意挑衅,以擦手的方式表达对中国的轻蔑。面对这种刻意羞辱,周总理并未失态,而是用一个高明的举动化解了这场外交危机——他不慌不忙地掏出手帕,同样擦了擦手,随后将手帕扔进垃圾桶,淡然说道:"可惜,这手帕再也洗不干净了。"这番举重若轻的应对,不仅展现了中国外交家的智慧与风度,更彰显了新中国在国际舞台上的尊严与气度。

战火纷飞的1950年代,世界格局正经历着剧烈的动荡与变革。新中国在这个特殊的历史时期,凭借着朝鲜战场上的骁勇善战,向全世界展示了自己的实力。

1953年7月27日,注定是载入史册的一天。在朝鲜战场上,中国人民志愿军以不屈不挠的战斗精神,迫使美国在停战协议上签字,这场被称为"立国之战"的较量,让世界重新认识了中国。

国际局势风云变幻,1954年2月,一个重要的历史机遇降临。苏、美、英、法四国外长经过协商,决定召开日内瓦会议,共同商讨朝鲜半岛和印度支那地区的和平问题。

这次会议对中国来说意义重大,它标志着新中国第一次以联合国五大国的身份登上国际外交舞台。中央政府深知这是一次展示国家形象的绝佳机会。

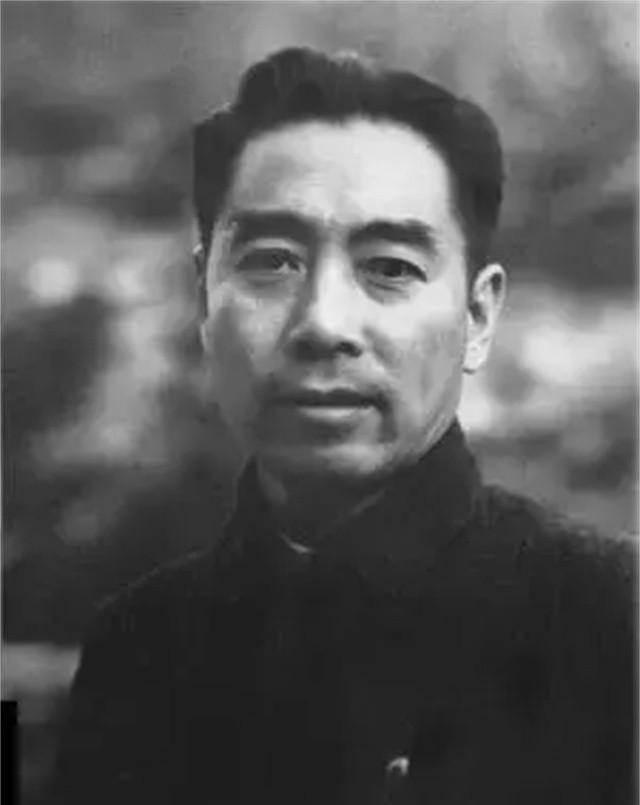

在这个关键时刻,周恩来总理临危受命,担任中国代表团团长。中央为这次外交使命精心挑选了一支优秀的外交团队。

1954年4月24日下午,周恩来率领中国代表团抵达日内瓦机场。这支代表团的到来,立即引起了国际社会的广泛关注。

在当时的国际环境下,西方国家对这个东方大国充满好奇。众多记者蜂拥而至,希望近距离了解这个神秘的国度。

面对媒体的采访,中国代表团展现出了极高的外交水准。周恩来总理举止大方得体,言谈举止间展现出东方大国领导人的气度。

然而,美国对中国的态度却截然不同。由于朝鲜战争的影响,从美国代表杜勒斯到普通记者,都对中国抱持着明显的敌意。

这种敌意并非空穴来风,而是源于美国在朝鲜战场上的惨痛经历。作为当时的世界超级大国,美国在朝鲜战场上不得不接受与中国谈判的现实,这严重打击了他们的自尊。

在这样的背景下,美国代表团处处与中国作对,试图破坏会议进程。他们既不同意从朝鲜半岛撤军,也反对朝鲜半岛进行自主选举。

这种态度不仅体现在政治层面,更延伸到了新闻媒体领域。美国记者们处处刁难中国代表团,企图通过各种方式来贬低中国的国际形象。

但事态的发展往往出人意料,美国的这些举动不仅没有达到预期效果,反而让更多国家看到了中国的理性与克制。这为新中国赢得了更多国际社会的理解与支持。

美记者挑事暗藏外交险

美记者挑事暗藏外交险初春的日内瓦,空气中弥漫着潮湿的气息。会议大厅外的长廊里,来自世界各地的记者们正密切关注着中国代表团的一举一动。

会议期间,不同国家的媒体对中国代表团表现出了不同程度的兴趣。欧洲记者们保持着专业的克制,亚非记者们流露出天然的亲近,而美国记者们则处处透着敌意。

一场看似普通的采访活动中,一位美国记者提出要采访周恩来总理。这名记者身着笔挺西装,手持记者证,看起来一丝不苟。

采访刚开始,这位记者便主动伸出手,提出要与周总理握手。在外交场合,握手是最基本的礼节性动作。

周总理面带微笑,伸出手与这位美国记者相握。现场的其他记者们都在拍照,这本该是一个展现中美民间友好的时刻。

谁知这位美国记者在握完手后,立即做出了一个令人震惊的举动。他夸张地从西装口袋里掏出一块白色手帕。

在众目睽睽之下,这位记者开始反复擦拭与周总理握过手的地方。他的动作很大,表情夸张,显然是刻意为之。

现场的气氛瞬间凝固了,所有的镜头都对准了这一幕。其他国家的记者们停下了手中的笔和相机,注视着这场突如其来的外交危机。

有些记者悄悄掏出照相机,准备抓拍这个可能成为国际新闻的场景。还有些记者已经开始在记事本上快速记录着什么。

这种公开的羞辱行为在外交场合极其罕见。如果处理不当,极可能引发更大的外交风波。

现场的中国外交官员们保持着克制,但眼神中难掩愤怒。美国记者的这一举动,不仅是对周总理个人的不尊重,更是对整个中国的蔑视。

其他国家的记者们也开始窃窃私语,有人对美国记者的无礼感到不满,有人则在观察中国代表团会如何应对这一挑衅。

这一刻,所有人都在等待周总理的反应。一个处理不当,可能会影响整个日内瓦会议的进程。

美国记者的举动显然是精心设计的,他一边夸张地擦手,一边用余光观察着周围人的反应。在场的每个人都明白,这已经不是简单的采访,而是一场精心策划的外交挑衅。

长廊里的空气仿佛凝固了,连照相机的快门声都变得格外刺耳。这一刻,所有人都在等待事态的进一步发展。

对于这个时期的中国来说,每一步外交行动都至关重要。一个细微的失误都可能被对手无限放大,影响国家形象。

这位美国记者的挑衅行为,显然是想激怒中国代表团,借此制造外交事端。他的手帕仍在不停地擦拭,动作越来越夸张。

在场的其他美国记者也开始举起相机,显然是想抓拍中国代表团可能出现的失态反应。这场精心设计的挑衅正在步步升级。

以智破局展现大国风范就在美国记者得意洋洋地表演时,周总理的目光在会议厅内扫视了一圈。他看到了摄影机的闪光灯,看到了记者们期待的眼神。

这一刻,整个会议厅的注意力都集中在这场外交较量上。在场的每个人都明白,这不仅仅是一个简单的握手礼节,而是一场关乎国家尊严的博弈。

没有人预料到接下来发生的一幕。周总理的动作十分从容,他缓缓地将右手伸进上衣口袋。

一条崭新的白色手帕出现在周总理手中,和那位美国记者手中的如出一辙。会议厅里的空气仿佛凝固了。

周总理的动作很优雅,就像在进行一场精心编排的外交表演。他用那条白色手帕,轻轻地擦拭了一下刚才与美国记者握过手的地方。

这个动作让现场所有人都屏住了呼吸。美国记者的表情开始变得僵硬,他的手停在半空中,不知道该继续还是该停止。

周总理的目光扫过在场的每一位记者,他的表情依然保持着外交场合应有的礼貌与温和。手中的动作却一气呵成。

擦完手后,周总理径直走向会议厅角落的垃圾桶。白色的手帕在众人的注视下,轻轻落入垃圾桶中。

会议厅里的气氛瞬间发生了变化。一些记者开始低声议论,有人甚至忍不住露出了笑容。

就在这时,周总理用平和但清晰的声音说道:"可惜,这手帕再也洗不干净了。"这句话回荡在寂静的会议厅里。

这番话语既点明了对方的无礼,又展现了中国的格局。现场的记者们纷纷举起相机,这一幕太值得记录了。

美国记者的脸色变得异常难看,他的挑衅计划完全被周总理的机智应对化解。手中的手帕显得那么突兀,不知该如何是好。

周总理并没有给对方继续表演的机会。他转身离开,步伐从容,背影挺拔。留下一众记者在原地回味这场精彩的外交博弈。

这一幕很快传遍了整个会议现场。许多外国记者开始交头接耳,纷纷称赞中国外交家的智慧与风度。

美国记者的刻意挑衅不仅没有达到预期效果,反而衬托出了中国代表团的大国风范。现场的气氛已经完全改变。

这场看似偶然的小插曲,实际上展现了新中国在国际外交舞台上的成熟与智慧。周总理用一个简单却高明的举动,化解了一场可能的外交危机。

整个过程中,中国代表团始终保持着应有的外交礼仪。没有愤怒的指责,没有失态的表现,有的只是智慧的应对。

这种处理方式赢得了在场所有人的尊重。一些欧洲记者后来在报道中,专门提到了这个场景,称赞中国外交家的过人智慧。

美国记者灰溜溜地离开了现场,他的挑衅计划彻底失败了。这场外交较量,以中国代表团的完胜而告终。

智慧外交展现大国形象这场看似简单的外交较量,在国际舆论界引起了巨大反响。各国媒体纷纷报道了这一幕,称赞中国外交家的智慧与风度。

在接下来的日内瓦会议中,周总理接受了超过四十个国家的媒体采访。每一次采访,他都展现出了中国外交家的开放与自信。

这种开放的态度,与美国代表团形成了鲜明对比。美国代表杜勒斯处处设置障碍,试图阻挠会议进程。

然而,周总理的外交智慧再次发挥了作用。他在采访中有意无意地提到美国破坏印度支那地区和平的行为。

国际舆论开始发生转变,越来越多的国家认识到美国在会议中的消极态度。舆论的压力迫使美国不得不改变立场。

1954年7月21日,这个日子被写入了历史。参加会议的各国共同签署了《日内瓦会议最后宣言》。

这份宣言的签署,标志着新中国在国际外交舞台上取得了重大突破。世界见证了一个负责任大国的诞生。

日内瓦会议的成功,为中国打开了一扇新的大门。许多国家开始重新认识这个东方大国。

更重要的是,这次会议期间发生的"手帕事件",成为了中国外交史上的一个经典案例。它展示了如何在保持国家尊严的同时,智慧地化解外交危机。

在此之后,周总理的外交智慧被更多人认识。他用实际行动证明,外交不仅需要强大的国力支撑,更需要高超的智慧。

这种智慧不仅体现在处理危机的能力上,更体现在把握时机的眼光中。通过日内瓦会议,中国成功打开了与西方国家对话的渠道。

特别是与法国的关系,在会议期间得到了显著改善。周总理抓住机会,与法国代表频繁接触,为后来的中法建交奠定了基础。

这种外交智慧的传承,一直延续到今天。"手帕事件"的处理方式,成为了中国外交官员的必修课。

它告诉人们,在国际交往中,既要有维护国家尊严的勇气,也要有化解矛盾的智慧。这正是大国外交应有的风范。

十年后的1964年,中法正式建交。法国成为第一个与中国建交的西方大国。这一切,都可以追溯到日内瓦会议期间的那些外交努力。

1971年,中国成功恢复在联合国的合法席位。这标志着新中国的国际地位得到了全面认可。

这些成就的取得,无不凝结着老一辈外交家的智慧与汗水。他们用实际行动证明,外交是一门需要智慧的艺术。

今天,当我们回顾这段历史,仍然能从中汲取宝贵的经验。那个处理"手帕事件"的高明智慧,依然值得我们学习。

在新的历史时期,中国的外交事业继续向前发展。但不管时代如何变迁,维护国家尊严、追求和平发展的外交理念始终不变。

这就是历史给我们的启示:大国外交既要有坚定的立场,也要有化解矛盾的智慧。这正是新中国外交的精髓所在。