在大自然中,很多物种随着时间的流逝逐渐消失,它们的消失并不会引起太多的关注,甚至连它们的存在都未曾被察觉。

但有一种植物,它的命运却引发了全世界的关注,它被称为“地球独子”。

甚至,为了挽救这个即将灭绝的物种,不仅为它配备守卫还将种子送上了太空。

那么,“地球独子”是什么植物?为何会被如此保护?

惊艳的发现

惊艳的发现1930年前后,中国植物学家钟观光在浙江沿海的植物考察中,偶然发现了一种与众不同的植物。

当时的普陀山,植被繁茂,生态环境优越,但钟观光的眼睛却被一种特别的植物吸引了。

它的花朵与其他植物截然不同:雌花和雄花色泽差异明显,雌花是浅红色的,而雄花则呈淡黄色。

这种色彩对比使得它在绿意盎然的环境中显得格外夺目,也正是这一点,令钟观光不禁为之驻足。

不过,最初这株植物并没有引起太多的重视,尽管它在外形上与众不同,但它的存在对于当时的植物学界并未带来足够的震动。

而且,普陀山的生态环境并不特别,也没有引起过多关注。

直到1932年,植物学家郑万钧经过进一步的研究和鉴定,才正式确认了这株植物属于桦木科鹅耳枥属,并首次给它命名为“普陀鹅耳枥”。

后来,随着科技的发展和对生态保护意识的觉醒,普陀鹅耳枥才逐渐进入了人们的视野,可那时,它的生存状况已经令人担忧。

它的种群数量急剧下降,普陀山的环境变化、人类活动的干扰,以及植物本身生长的特殊性,使得普陀鹅耳枥逐步走向了灭绝的边缘。

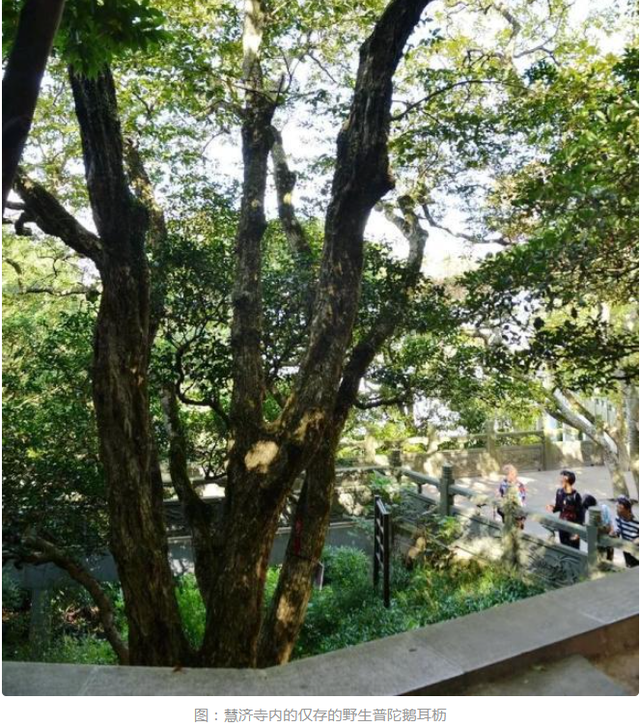

最终,普陀鹅耳枥的命运被一棵幸存的母树承载,它孤独地矗立在普陀山慧济寺旁,身高14米,树龄接近250年,这株母树也是是普陀鹅耳枥的唯一幸存代表。

自然之力的威胁

自然之力的威胁普陀鹅耳枥的命运,其实与普陀山的生态环境密切相关。

上世纪五十年代初,普陀山曾是普陀鹅耳枥的繁盛之地,那时,这种植物在普陀山的山谷中生长,形成了相对稳定的种群。

大自然为它们提供了温暖潮湿的环境,植物群落繁茂,空气湿润,因此,那些年,普陀鹅耳枥并非孤零零的一株,它们与周围的植物共生共长,享受着大自然的滋养。

但随着时代的推进,农耕和城市扩展的脚步开始靠近这片宝贵的生态区。

那时,虽然科学家们已经开始注意到普陀鹅耳枥的珍稀性,但整个社会对于自然保护的意识仍未觉醒。

与此同时,普陀山的生态环境也开始受到外部侵扰,伐木、土地开垦、旅游开发逐渐加剧,人类的砍伐活动尤其对普陀鹅耳枥造成了严重打击。

伐木工人进入普陀山的深处,一棵棵古老的大树倒下,森林逐渐消失,随着栖息地的破坏,普陀鹅耳枥的生存空间逐渐缩小,它们的种群数量开始迅速下降。

随着种种活动的干扰,生态的连锁反应开始显现,普陀鹅耳枥的授粉难度也日益增大。

普陀鹅耳枥的花期极为短暂,雌花和雄花的开放时间几乎错开,雌花通常开放在树冠的高处,而雄花则在较低的位置,这种结构上的分隔使得授粉变得异常困难。

即便是风力或昆虫的帮助,常常也难以顺利完成授粉,更为致命的是,随着周围自然生态的破坏,传粉昆虫逐渐消失,这种依赖生物多样性、通过外界帮助完成繁殖的植物,失去了最基本的繁衍能力。

另外,普陀鹅耳枥的种子,作为岛屿植物的典型代表,其外壳坚硬厚重,适应了海岛环境的恶劣气候和生存挑战。

这些坚硬的种子需要通过特定的自然条件才能萌发,但这种条件的触发并不常见。

充足的雨水、温暖的温度,以及外壳逐渐软化的过程,都是非常苛刻的生长要求,这使得种群的再生几乎变得不可能。

“地球独子”

“地球独子”更糟糕的是,当普陀鹅耳枥的唯一幸存者开始显现出衰老的迹象时,所有的努力似乎都变得无力。

唯一的那颗母树,被誉为“地球独子”,可它再也不能像年轻时那样稳定地开花结果。

每年,普陀鹅耳枥的花期总是有着不确定的因素,每当它的花朵绽放时,许多观测者都在祈祷,它能否顺利结实。

但由于多重原因,授粉的成功率极低,甚至在最好的条件下,成功出苗的种子也寥寥无几。

这是,普陀鹅耳枥的命运已经不再仅仅是植物学界的关注点,而成为了全社会的责任。

1987年,随着国际物种保护委员会将普陀鹅耳枥列为全球最濒危的植物之一,拯救这一物种的行动拉开了序幕。

因此,为了拯救它,中国的科学家、环保人士以及各类相关机构投入了巨大的精力和资源。

最初的保护行动相对简单,这棵古老的母树得到了专门的“守卫”和照料。

为了保证它的生命力,工作人员每天都在它的周围精心打理,清理杂草,调整土壤的湿度和养分,甚至在不同季节给予特别的护理和调节。

这些常常看似微不足道的细节,其实都在为普陀鹅耳枥的延续争取每一分机会。

工作人员小心翼翼地记录下每次开花、结果的细节,每一次的授粉过程,每一次细小的变化都引起了他们的高度关注。

但即便是这种精心的照料,依然无法解决普陀鹅耳枥面临的根本问题——它的低繁殖率和严苛的自然条件。

植物学家们意识到,单纯依靠这棵树的自然繁殖几乎不可能挽回这一物种的命运,于是,人工授粉的技术应运而生。

每年春天,当母树的花朵开放时,科研人员会将雄花的花粉小心地收集并人工地施加到雌花上。

这项看似简单的工作,其实充满了挑战,由于雌雄花开放的时间差异,授粉的时间窗口极其狭窄,甚至几天的延误都可能导致授粉失败,种子的形成变得遥不可及。

与此同时,随着技术的进步,科研人员也开始尝试其他的繁殖方式——如克隆技术和组织培养。

在植物组织培养技术的帮助下,普陀鹅耳枥的种子和枝条被成功地培育成新的植物个体。

尽管这些克隆体在数量上有所增加,但它们依然只是单一母树的“复制品”,缺乏足够的遗传多样性,依旧面临着极高的脆弱性。

为了突破这一瓶颈,科学家们决定通过寻找其他适宜的栽培环境,扩大其种群规模,同时尝试提高其基因多样性。

2011年,一个令人振奋的举措改变了普陀鹅耳枥的命运——它的种子被送上了太空。

这一举措,不仅仅是一个科技实验,它承载着更深远的意义,象征着人类在与自然抗争的过程中,不断寻求突破、创新的勇气和智慧。

被送上太空

被送上太空虽然听起来这像是一个科幻故事,但正是这一实验,成为了普陀鹅耳枥复苏的关键一步。

将植物种子送上太空,不仅仅是为了在宇宙中“繁殖”出更健康的个体,更重要的是,通过宇宙环境的极端条件,激发植物基因的突变和变异,增加其适应力和生存力。

太空的辐射、高能粒子、微重力等特殊环境因素,都是地球上无法模拟的自然条件,它们有可能促使植物基因发生突变,进而产生新的变异个体。

而经过几个月的航行,种子最终返回地球,科学家们将它们小心翼翼地种植在特定的环境中,并开始密切观察它们的生长情况。

令人欣慰的是,经过太空之旅后的种子,竟然表现出了不同于地球上普通种子的特征。

它们的发芽速度有所提高,生长更加健壮,甚至在某些情况下,遗传性状出现了不同的变异。

这一现象让科研人员兴奋不已,因为这意味着普陀鹅耳枥在经历了极端条件的“淬火”后,可能获得了更强的适应力和抗逆性,能够在未来的生态环境中更好地生存下来。

不过,真正野生的普陀鹅耳枥,目前只有在佛顶山慧济寺这一棵,还是真正意义上的“地球独子”备受保护。

值得一提的是,太空实验的成功并不是终点,而是新一阶段的开始,科研人员深知,这些变异个体仅仅是在数量和基因多样性上取得了初步进展。

接下来的挑战,是如何确保这些变异个体能够在地球的环境中稳定生长,并逐渐构建起一个更具遗传多样性的普陀鹅耳枥群体。

为了实现这一目标,科学家们将继续开展跨地区的栽培实验,进一步探索如何在不同的气候、土壤条件下培育普陀鹅耳枥,创造更多的变异个体。

而太空育种这一创新实验,也揭示了未来生态保护的一个新方向。

或许在不久的将来,我们将看到更多濒危物种的种子被送上太空,通过这种极端的方式,帮助它们打破遗传瓶颈,迎接更加光明的未来。

更重要的是,普陀鹅耳枥的复苏,不仅是一个物种的重生,更是地球生物多样性得以延续的一线希望。

而这一切的背后,正是人类和大自然携手的最好诠释。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!