1928年秋,北京城西的一间画室里,几张未干的宣纸上,飞禽走兽跃然纸上。

而这间画室的主人——李苦禅,却正独自坐在灯光下,望着空空如也的屋子发呆。

彼时,他的爱人携徒而去,连骨肉也未能幸免于难。

是的,李苦禅少年时代便以画技惊艳京师,但他名字里带着的“苦”,似乎让他的人生也一直在与苦为伍。

那么,这位被称为“苦中豪杰”的国画大师,到底经历了怎样的一生?

艺术追求

艺术追求1899年,李苦禅(原名李英杰)出生在山东省高唐县李奇庄。

刚出生时,父亲望着满脸皱巴、眼神倔强的婴儿,心中既喜且忧,于是,他给孩子取名“英杰”,希望这孩子能摆脱命运桎梏,成为出人头地的大人物。

而李英杰也真的在三四岁时,痴迷上了村中一位泥塑老匠人手中的勾勒。

那一抹抹泥灰在手中翻转成观音、关公、小鸟、猛兽,简直像是有了灵魂,于是,小小年纪的他,便开始偷偷用树枝在地上描出轮廓,有模有样。

十岁那年,家里变卖了母亲的嫁妆,让他上了镇上的私塾,而他比别的孩子更懂珍惜,别人念书他描画,别人玩耍他临摹,一笔一划地啃着那本《芥子园画谱》。

到了1918年,为了追求更大的理想,他又背起父亲从亲戚家东拼西借来的四块大洋,踏上前往北京的绿皮火车。

到北京后,王府井的车水马龙、前门的叫卖声、琉璃瓦下的斑驳门匾,都像是一幅巨大的活画卷让他震撼。

同时,他在北大画法研究会门外站了整整一天,只为能见一眼传说中的徐悲鸿。

很快,他靠着一次偶然的机会,被推荐到徐悲鸿身边当旁听生,老师讲炭画,他就用烧过的树枝在废纸上练;教素描,他就躲在窗边偷看别人的作业照着画。

最难的是吃饭,常常一天只靠一碗糊糊充饥,饥饿让他甚至晕倒在画室地板上。

一次,他走投无路,只得夜晚拉起人力车谋生,白天学画,晚上拉车,日复一日,但他却乐在其中。

不过,他把帽沿压得极低,生怕拉车的样子被同学和老师看到,怕丢了志气、也怕丢了希望。

同学们见他这样苦,半是敬佩半是怜悯,有人打趣道:“你这是苦禅呐,苦中求禅。”他听后没有怒,反倒一笑,回到画纸上写下两个字:“苦禅”。

从那天起,“李英杰”这个名字便逐渐淡出他的世界,而“李苦禅”,却成了他一生的标签。

李苦禅真正的转机,是在一次闲逛琉璃厂时看到齐白石的画——那虾,那石,那花鸟,笔墨酣畅淋漓,似乎能从纸上跳出来。

他站在画前许久,久久不愿离去,自此,他每日晨起先听课,午后便带着画本前往齐白石家门前等候。

三天不上门,五天不说话,足足等了两个月,才换来一句:“既然你愿意学,明天带上纸笔来吧。”

齐白石对他这个弟子格外照顾,甚至在知道他仍靠拉车糊口后,主动将家中厢房腾出让他居住,叮嘱他专心作画。

师徒二人常常彻夜论艺,李苦禅也逐渐脱离窘境,作品日益成熟,笔墨中有了风骨与豪气。

遇到爱情

遇到爱情1928年,彼时的李苦禅已是国画界冉冉升起的新星,虽家境清贫,却才气横溢,他的画,也在琉璃厂小有名声,不少士人雅客争相求画。

也是在这一年,他遇见了凌嵋琳。

值得一提的是,李苦禅之前,其实也有过父母之命的原配妻子,但对方早已去世。

凌嵋琳出身书香世家,自小在琴棋书画中浸润长大,相比街市上那些粗声大气的妇人,她更像是一幅娴静的工笔画,优雅却带着几分清冷。

两人相遇是因为凌嵋琳仰慕李苦禅画艺,执意前来拜师学画。

之后,凌嵋琳的聪慧和沉静,让李苦禅的生活像突然打开了一扇窗,两人谈画、谈诗、谈世事,也谈人生,半年后,两人顺理成章地结婚。

可理想中的幸福,并没有如他们预想那般绵长,婚后不久,裂痕便悄然滋生。

凌嵋琳是习惯被捧在手心的女子,她希望的婚姻是诗意的,是琴瑟和鸣,是每日晨起共饮清茶,夜晚共赏月色。

而李苦禅却依旧沉浸在他那纸墨的世界里,一日十二个时辰几乎有十个都在画室中度过。

朋友登门,他便招呼饮茶作画,谁来都不推,谁走都不送,凌嵋琳在这样热闹的屋子里,却感到了最深的孤独。

时间一长,她变得沉默,不再在客人面前露面,也不再对李苦禅的画评头论足,但真正让婚姻走向崩裂的,是一个名叫张若谷的青年。

张若谷是李苦禅的学生,外表俊朗、性情温和,且由于出身贫寒,他在李家常常受到优待,李苦禅将他视为晚辈,常让他留饭、帮忙打理画案。

有时李苦禅外出讲学几日,家中便只剩下张若谷和凌嵋琳,孤独的女人,年轻的男子,两颗本不该靠近的心,渐渐燃起了火苗。

再后来,是一封突如其来的报纸公告:“凌嵋琳与李苦禅正式解除婚约。”

消息一出,北京画坛哗然,可更令人震惊的还在后头——不出数日,又一封报纸登出,凌嵋琳与张若谷成婚。

此事如雷贯耳,李苦禅在杭州讲学途中听闻,几乎当场晕厥,但更残忍的事还在后面。

他最小的儿子,本是这段婚姻里唯一的慰藉,却在张若谷照看期间因“意外”重伤,等李苦禅赶到医院时,孩子已高烧不退,哭得撕心裂肺,几天后便因感染离世。

他知道,从此之后,画中的鹰,不再振翅;画中的虎,不再怒吼;而他,也不再相信世间柔情。

情报护国志

情报护国志1930年代末,此时的李苦禅,已并非人们印象中单纯的国画大师。

那时,若有人夜晚走进他家,可能会看到这样一幕:灯下,李苦禅正在为一幅花鸟作品添墨,而几位看似普通的访客坐在一旁喝茶谈笑,偶尔低语一句便匆匆离去。

但没有人知道,那些画作的背后,藏着的是“路线图”、“联络点”、“人员名单”等种种情报,而那些访客,亦非普通买画人,而是地下党派遣的情报员或接头人。

与之相反的是,李苦禅的画从不卖给日本人和与其勾搭之人,但后来,为了给我党筹办联络资金,他还是违心合作过几次。

1939年春天,风声愈发紧张,不少与他有接触的地下人士接连被捕,街头巷尾皆流传着日本宪兵在暗中调查“画中有谍”的谣言。

而这年五月的一天清晨,李苦禅刚在院中写完一副对联,门外突然响起一阵急促敲门声,未等他回神,一群日本宪兵冲了进来,气势汹汹,直接将他按倒在地。

拘押他的,是设在北平郊外的一处日军宪兵司令部,在那里的二十八天里,他遭受了无数非人的酷刑。

日军用“压杠子”折断他的肋骨,用皮鞭将他抽得皮开肉绽,还灌凉水让他窒息后再泼醒。

可李苦禅从未吐露半个字,他甚至当着日军少佐的面怒斥:“你们所谓的‘大东亚共荣’,不过是披着文化皮的强盗行为,你那‘上村’的名字,若非汉字,岂不是连名字都没有!”

此言一出,引来一顿暴打,可他仍不屈不挠,甚至在被关进单间、传达“即将枪决”消息时,他只是冷笑一声:“死我不怕,只怕你们活着没脸见人。”

所幸,日军虽然残暴,却也顾忌他在文人圈中的声望,迟迟未敢动真格。

而在一次“放人”操作中,他们故意让李苦禅在街头缓慢行走,并由数人尾随监视,妄图钓出接头人。

李苦禅心知肚明,故作镇定,从容走回家门,关门那刻,他才长长吐了一口气。

从此以后,李苦禅不再轻易接头,也将许多重要情报交由更隐秘的渠道传递,而他,也用自己的方式,在一幅幅国画之间,为民族写下了“义”的注脚。

晚年生活

晚年生活1942年的北平,尽管战火未息,人心惶惶,但李苦禅却在这样一个时节,邂逅了他余生中最温柔的慰藉。

那日,他应朋友之邀,到德州参加一个小型书画展,在会场一隅,看见了一个身着浅蓝护士服的女子。

她名叫李惠文,是德州博济医院的高级护士,亦是济南著名画师李省三的养女。

他们的相识,没有诗书对答的雅趣,也无激情四射的火花,只是一次次展会中偶然的交谈,一次次书信中温柔的问候

半年后,两人决定共结连理,那一年,李苦禅四十三岁,对方二十四岁。

婚后不久,他们搬进了北京阜成门内的一处老宅,屋不大,但安静而温馨。

后来他们育有三子女,孩子的啼哭声混杂在墨香与书声之中,成了这位一生漂泊的画家最踏实的背景音。

但好日子没过多久,李苦禅便被贬为从一名教授被贬为看门大爷,最后还是他给毛主席写了一封信,才最终恢复了他的职务和待遇。

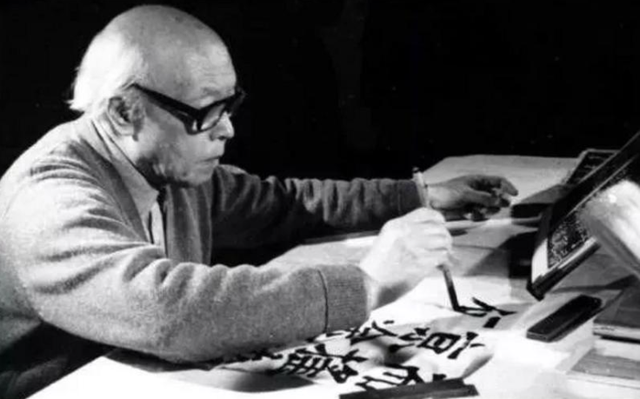

而到了晚年,他生活节俭、作画勤恳,常常穿着粗布长衫,在院中为孩童讲画理。

他的家成为画坛后辈的精神之家,很多后来成名的大师,皆曾在他门下受教,他从不因名气而倨傲,反而愿意为后辈洗砚理纸,亲自批画。

1983年,李苦禅病重,卧床不起,不久之后,他悄然离世,享年八十四岁。

那年,许多画家、学生、老友自发前来吊唁,连平日里寡言的齐家晚辈也红了眼眶。

有人说:“李苦禅这一生,苦字当头,却画得天地生色。”也有人说:“他的画,是国魂;他的人,更是骨血。”

可或许,最动人的评价,是他妻子李惠文在灵前轻声念出的一句:“你终于可以好好歇歇了,再也不必与命运搏斗。”

是的,从高唐乡间走出的李英杰,到画坛赫赫有名的李苦禅,他用八十四年的人生诠释了什么叫“苦而不屈,禅而不虚”。

在爱人的背叛、至亲的丧失、敌人的酷刑面前,他从未弯腰低头,他只把自己的苦难化作了力量。

而今我们回望,不仅是为了缅怀一个国画大师,更是为了铭记那代人如何在黑暗中点燃一丝不灭的光,照亮后人前行的路。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!