不少人可能觉得“兵勇卒丁”这一体系是清朝特有的,这大概是由于在平常看电视剧的时候,常常只有在清宫剧里能见到那些小兵的胸口有圆形标识,上面分别写着“兵”“勇”“卒”“丁”这些字。然而,这种看法是不对的。

【“兵”—— 高开低走的正规军】

“兵”指的是正规军,像满洲八旗、蒙古八旗、汉军八旗这些在后金入关前后就有的建制都包含在内。他们一开始待遇优厚,地位也高,在清王朝刚建立的时候,战斗力是特别强的。可是,就是因为他们待遇好、地位高,时间一长,一代一代地贪图享乐,战斗力也就慢慢变得不行了。

【“勇”—— 从炮灰到私兵的转变】

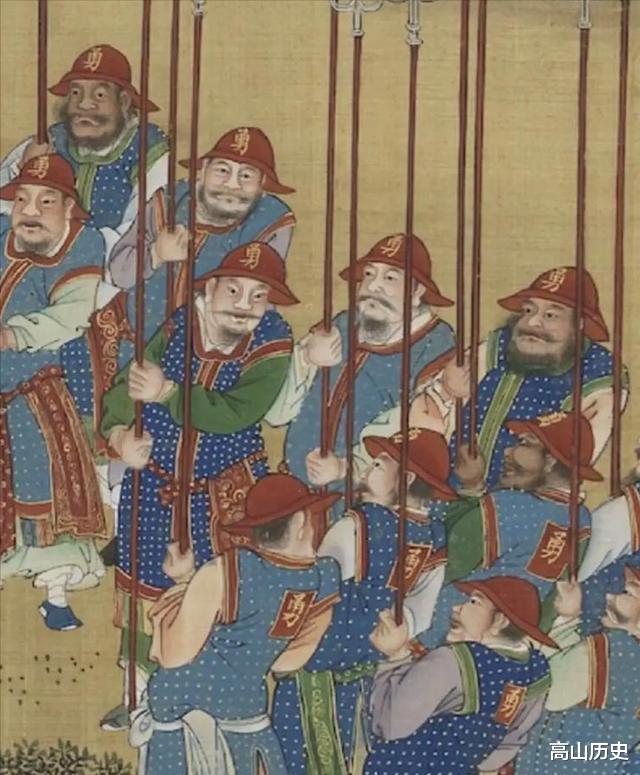

“勇”这一称呼,大概源于古代“乡勇”的词义,基本上是临时招募来的队伍,成员多数是汉人,也有少量满蒙人。在清王朝早期,他们简直就像炮灰,工作的危险程度比“兵”高得多,可拿到的军饷却比较少,实在是令人同情。然而,和“兵”先好后差的状况不同,打着“勇”字旗号的这些人,在后期各地自行训练兵马后,脱离了朝廷的整体体系,差不多成了各位地方大员的私人军队,所以在待遇、装备、物资供应等方面都有了很大的提高,战斗力也因此变得很强,曾国藩的湘军就是这类身前标有“勇”字的人群的典型例子。

【“卒”—— 维持后方秩序的群体】

“卒”这一在象棋规则中与“兵”地位相当的概念,在清代的实际运用里,较多地体现在维护后方秩序的情形中。像管理监狱的人叫狱卒,还有承担维持治安或者进行日常巡逻工作等职责的人员。

【“丁”—— 各领域的安保后勤人员】

“丁”这个字,在过去是对成年男子的一种称谓,比如大家知道的“拉壮丁”。这个群体的地位不高,只要是成年男子就行。和“兵”“勇”“卒”这三个群体相比,“丁”既不能像“兵”“勇”那样在战场上立功得赏以谋前程,也不像“卒”有一定执法权。“丁”更像是各个相关领域的安保后勤人员,像维护盐道的盐丁、管理库房的库丁之类的,待遇不太好,好在没什么生命危险,甚至很多“丁”是没有工钱的。康熙年间推行的“丁兵制度”规定,成年男子到了一定岁数,不管是农民、商人还是手艺人等,都得义务服“丁兵役”,给各类战士做基础服务工作。

【清代服饰标识的传承与变化缘由】

咱把上面那些内容搞清楚后,再看清朝背景的电视剧时,那聊天吹牛可有料了。好比说,要是瞅见盐道衙门里跑出一伙“兵”“勇”,或者一群穿着带“卒”字衣服的人在前线干仗,那就能没啥顾忌地怼一下导演、编剧还有服化道那些人的文化水准了。实际上,在衣服前面写字这事儿可不是清朝发明的,清朝沿袭明朝的制度,在明代的一些文物里,像头盔上就能隐约瞅见“勇”字,这种头盔还叫“朱漆勇字盔”呢。

明代时是在头上、背上贴标识,到了清代却变成在胸口贴标识,这是为啥呢?因为明代常用布面甲,这甲的前襟不太好进行贴面操作。清代呢,觉得布面甲对火器的防护作用不大,有总比没有强罢了,而且军队人数众多,没法提供大量精良装备,于是就用了好多胖袄短打布衣,这样标识贴在胸前就更容易了,而且放在正面也比放背后更显眼。

【清代军服配饰的其他小众类型】

不知是不是清王朝的某种特别喜好,将明代精锐阅兵时仪仗队所用的“勇”字,安在了以汉人为主的雇佣军身上,而且这些人的地位比挂着“兵”字的八旗群体低得多,这是不是在对大明进行某种暗示和嘲笑呢?另外,除了今天讲的“兵”“勇”“卒”“丁”这几种写在军服配饰上的字外,还有不少其他的,像衙役胸口的“衙”字,驿站工作人员身上贴的“役”字。其实并非只有前面重点讲的这4个就能把所有情况都包括了,只是其他的类型比较少见,所以大多数人都不太提。