声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉。

在日常生活中,很多人会时常听到“脾虚”这个词。

传统中医认为,脾是“后天之本”,主运化水谷精微,化生气血,是人体健康的重要根基。

而现代社会中,由于饮食不规律、工作压力大、生活作息紊乱等因素,脾虚的现象越来越普遍。

脾虚是中医诊断中的关键问题,也与现代医学的消化吸收功能、免疫调节密切相关。

要想真正改善脾虚,首先必须了解脾虚的具体分类和表现,并加以对症治疗。

本文将详细解析脾虚的六种类型,并结合中成药的科学应用,帮助大家更快恢复健康。

脾虚的六种类型

脾虚的六种类型根据中医理论,脾虚并不是单一的病症,而是可以细分为六种类型,每种类型都有其独特的表现和病理机制。

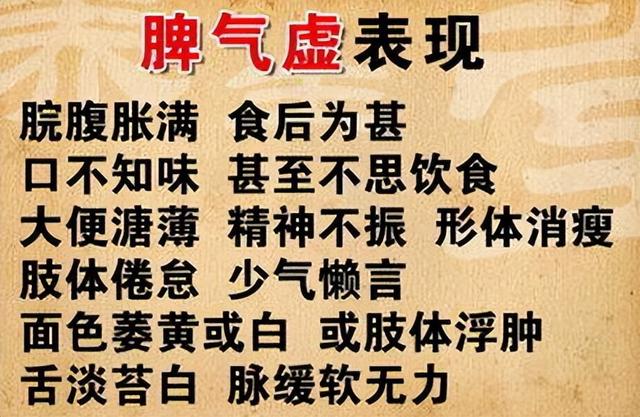

1. 脾气虚:气不足,功能弱

脾气虚是最常见的脾虚类型,表现为食欲不振、疲倦乏力、大便稀溏,甚至容易出现气短懒言、面色萎黄等。通俗来说,就是脾的运化能力减弱,无法提供充足的能量支持人体活动。

脾气虚可对应于胃肠动力不足、消化酶分泌减少等问题。

研究表明,长期的饮食不规律或高压力状态可能导致胃肠功能紊乱(参考《中华医学杂志》,2020年)。

2. 脾阳虚:虚寒主导,怕冷明显

脾阳虚则是在脾气虚的基础上进一步发展,表现为畏寒肢冷、大便溏薄甚至水样、腹部胀满隐痛、喜温喜按。阳虚的本质是脾的“火力”不足,无法将水谷化为精微。

脾阳虚常见于慢性胃肠炎、吸收不良综合征等疾病中,尤其是在寒冷季节或久病体虚的人群中多见。

3. 脾虚湿盛:湿邪困脾,重浊明显

湿邪是脾的“天敌”。

脾虚湿盛的典型表现为四肢沉重、头昏乏力、食欲减退、舌苔白腻等。湿气像一块湿毛巾,压在人身上,让人感到疲倦不堪。

脾虚湿盛常见于水肿、代谢综合征等疾病,尤其与过量摄入高盐、高脂肪食物有关(参考《消化与代谢研究》,2019年)。

4. 脾虚气滞:运化受阻,气机不畅

气滞主要表现为腹胀、嗳气、食后腹部不适等。气滞的本质是脾虚导致的运化失衡,气机无法顺畅运行。

脾虚气滞易见于功能性消化不良、胃肠胀气等问题,与胃肠神经调节障碍有关。

5. 脾虚血虚:运化不足,气血亏虚

脾的功能失调会导致气血化生不足,表现为面色萎黄、头晕乏力、唇甲淡白等症状。

这与缺铁性贫血、营养不良等疾病相关。脾是“造血工厂的供粮人”,一旦脾虚,“工厂”就会缺原料。

6. 脾虚下陷:气不固摄,内脏下垂

脾虚严重时,可导致气虚下陷,表现为久泻、脱肛、子宫下垂等。简单来说,是脾的支撑力不足,“上托”功能受损。

常见于慢性腹泻、内脏下垂综合征等,与长期体虚、腹压增高有关。

六种中成药对症恢复脾虚

六种中成药对症恢复脾虚针对不同类型的脾虚,中医药学中有许多经典的中成药可以起到显著的调理作用,但必须对症用药。

以下列举六种常用中成药,并结合现代医学研究加以解析。

1. 补中益气丸:适合脾气虚、脾虚下陷

补中益气丸是治疗脾气虚和脾虚下陷的经典方剂,具有补气升阳、健脾益气的作用。适用于食欲不振、乏力、脱垂等症状。

《中药药理学研究进展》(2021年)指出,补中益气丸中的黄芪和党参可增强胃肠动力,促进营养吸收。

用药注意:孕妇慎用,糖尿病患者需注意剂量,避免含糖过量。

2. 参苓白术散:针对脾虚湿盛

参苓白术散以健脾祛湿为主,适合湿气较重、食欲差、大便稀溏的人群。

2018年发表在《中药药理与临床》上的研究表明,参苓白术散对慢性胃肠炎患者的肠道黏膜修复具有显著效果。

注意事项:不宜与寒凉食物同服,以免降低药效。

3. 附子理中丸:温补脾阳

附子理中丸主要用于脾阳虚导致的寒症,能温中散寒、健脾益气。适合腹痛隐隐、畏寒怕冷者。

《中华中医药杂志》指出,附子中的乌头碱成分具有促进微循环的作用。

禁忌人群:热性体质或高血压患者不宜服用。

4. 香砂六君丸:缓解脾虚气滞

此药以理气为主,适合脾虚气滞、伴有腹胀嗳气的人群。它可以舒缓气机,改善胃肠动力。

香砂六君丸在功能性消化不良患者中的疗效显著(参考《胃肠动力障碍研究综述》,2019年)。

注意事项:注意避免与辛辣食物同服,以免影响药效。

5. 归脾丸:补脾养血

归脾丸适合脾虚血虚导致的心悸失眠、面色苍白者。它通过补脾气、养心血达到双重调理。

《中成药研究》(2020年)显示,归脾丸可改善失眠和焦虑症状,与脾胃功能的恢复密切相关。

禁忌:孕妇需谨慎使用,过敏体质者应注意成分。

6. 健脾丸:全面调理脾虚

健脾丸以健脾为主,适合多种类型的脾虚。它能全面调理脾胃功能,长期使用效果显著。

发表在《中医药学报》上的研究表明,健脾丸可显著提高脾虚患者的生活质量。

注意事项:不可与凉性食物同用,以免影响脾胃功能。

日常调理脾虚的实用建议

日常调理脾虚的实用建议除了中成药调理外,日常养护脾胃也是改善脾虚的重要环节。以下是一些具体且易操作的建议:

饮食调节:

多吃健脾的食物,如红枣、山药、薏米、莲子等。避免生冷、辛辣食物,以免损伤脾胃。

适度运动:

每天坚持散步、太极拳等舒缓运动,有助于增强脾胃功能。

保持情志舒畅:

中医认为,思虑伤脾。保持乐观情绪,避免过度焦虑。

规律作息:

脾胃功能的恢复与充足的睡眠密切相关,建议早睡早起,避免熬夜。

艾灸调理:

可在中医指导下艾灸中脘、足三里等穴位,促进脾阳恢复。

总结与展望

总结与展望脾虚是一个需要引起重视的健康问题,无论是从中医的“运化失调”还是现代医学的“消化吸收障碍”,其对身体的影响都非常深远。

唯有针对不同类型的脾虚进行精准调理,结合中成药与科学的日常养护,才能真正恢复健康。

以上内容仅供参考,如有身体不适,请咨询专业医生;喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。

参考文献:

《中华医学杂志》,2020年,第45卷

《消化与代谢研究》,2019年

《中药药理与临床》,2018年

《胃肠动力障碍研究综述》,2019年

《中成药研究》,2020年

《中药药理学研究进展》,2021年

《中华中医药杂志》,2019年

《中医药学报》,2018年