文|万象硬核

编辑|万象硬核

前言

1995年,美国的一个科学家曾经表示,根据自己的预测,等到2030年的时候,中国大概会有16亿人,到时候想要让这么多人吃饱肚子几乎不现实。

但他没想到,如今的中国不仅没有出现这样的问题,还有余力进行粮食出口,属实是被打了脸,而这都是得益于我国的一些育种专家。

这些育种专家有的本身就是农民,有的还是农民的孩子,他们为了让中国人都能吃饱肚子,将毕生心血都倾注在粮食育种上,比如李振生就是其中的一个。

——【·从挨饿到吃饱·】——

1931年,李振声出生于山东淄博的一个普通农村家庭,童年的他,本应在无忧无虑中成长,然而就在他十岁左右却遇上了3年大旱。

1940 年至 1942年的这段时间,原本生机勃勃的田野变得荒芜死寂,地里庄稼颗粒无收,甚至连杂草都难以生长。

为了活着村里人想尽了一切办法,他们先是吃光了榆树叶,随后又无奈地剥下树皮充饥。

后来连树皮都没有了,村里人甚至开始啃食葱根和蒜皮艰难度日。

李振声的父亲也不例外,他还因为饥饿患上了严重的胃病,李振声13岁的时候他就去世了。

那个时候李振声家里实在是没什么积蓄,为了能让家庭运转下去,李振声的哥哥退学了出去打工,李振声也想退学,但家里人却不同意。

他们想让家里无论如何都能出一个知识分子,但因为付不起学费,所以李振声还是决定在高二的时候退学打工。

这一年是1948年,李振声来到济南找工作,结果一则招生启事改变了他的人生。

原来山东农学院正在招生,上面写着“免费食宿”!

李振声十分惊讶,又能上学还是免费吃饭,这真是让李振声想都不敢想的事情。

于是李振声考上了山东农学院,在两位老师沈寿铨教授和余松烈教授的引导下,李振声对小麦育种产生了兴趣。

后来李振声就试着将这些产量高的种子引种在自家的地里面,结果找来了很多同村人请教经验,李振生开始想到,如果能培育出产量非常高的小麦,那么或许能解决童年记忆中点的饥饿问题。

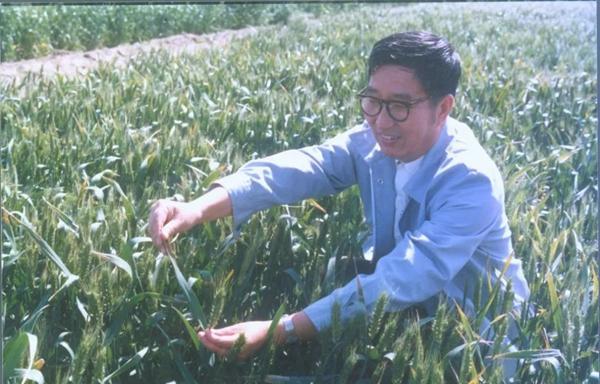

1951年,李振声毕业之后进入到中科院北京遗传选种实验馆工作,开始研究各种牧草,5年之后又去了陕西杨陵中国科学院西北农业生物研究所。

很快他就发现那边的冬小麦产量非常低,因为它们经常会患上一种条锈病,一次性减产3成到5成。

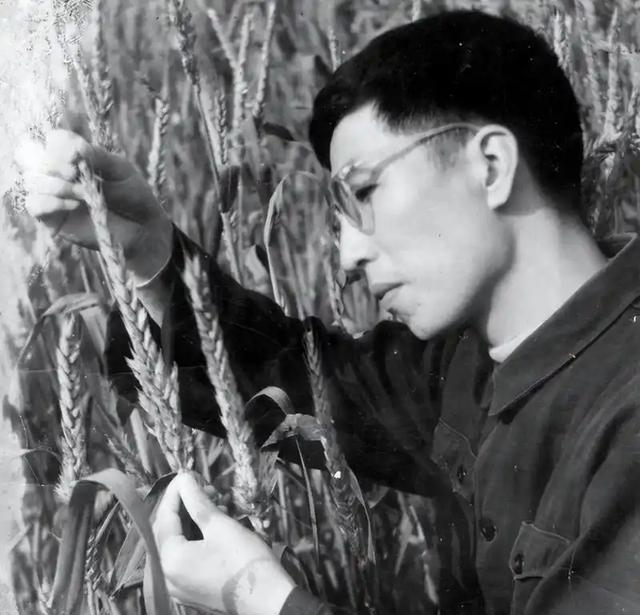

李振声想着,牧草平时都没人在意也好好的,但是小麦有人照顾却容易生虫,要是能将两种植物杂交,说不定能培育出来抗病性好的小麦。

但是小麦和牧草本来就是两种植物,要想杂交实在是难上加难,于是李振声选了很多款牧草想要尝试一下。

最后李振声总算是找到了一种长穗偃麦草,它和小麦的杂交后代长得还勉强好一些。

就这样过去了8年的时间,李振声期待的杂交种子还是没出现。

时间很快就来到了1964年,那一年夏天麦子成熟之前居然下了40天的雨,后来天气放晴,李振声当年种植的小麦几乎在一天的时间之内全部青干了。

但就在这群小麦里面,有一棵还是金黄的颜色。

李振声将这棵小麦小心地保存起来,就这样到了1979年,李振声总算将牧草的抗病基因杂交到了小麦身上!

而这前前后后,李振声花了23年的时间。

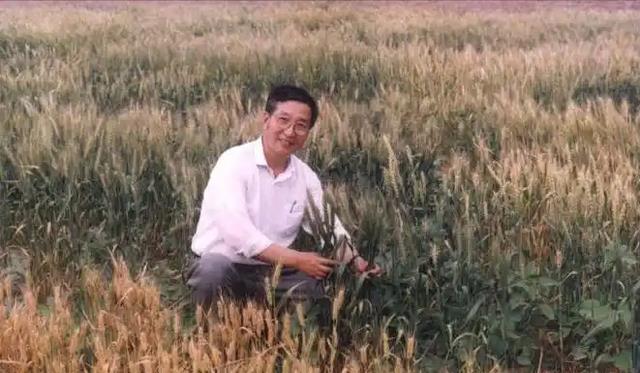

后来这种小麦被叫做“小偃6号”,它成为了中国小麦育种的重要骨干亲本,后来根据它培育出的品种竟然达到了80多个。

这个品种的出现大大提高了小麦的亩产量,截止到2003年的时候,全国小麦产量累积增产150亿斤。

但李振声的研究远远没有停止,他依然奋斗在麦田里面。

后来李振生也因为自己的小麦品种出名了,各种奖项接踵而至,他还和袁隆平并称“南袁北李”。

李振声用自己的实际行动,诠释了一位科学家对科研事业的执着追求和对国家、对人民的深厚责任感。

后来,李振声和他的团队还尝试在盐碱地种小麦,这一治理又是好多年的时间,李振声培育出的小麦不仅能够适应当地的环境,还能够做到高产。

当初那个在童年时期忍饥挨饿的少年的梦想已经实现了。

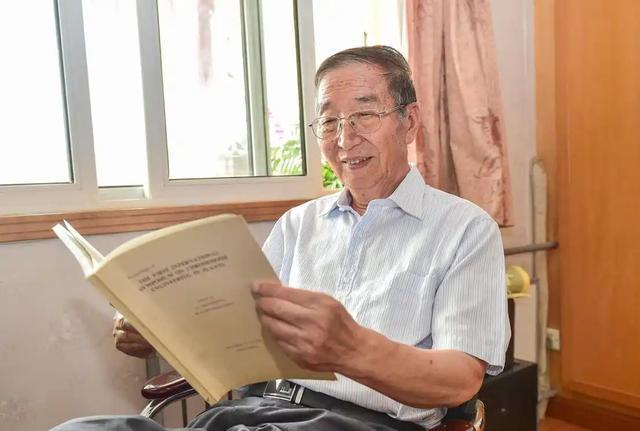

如今李振声已经不用为吃不饱饭发愁了,但他还是一如既往珍惜粮食,每次在学校吃多少就打多少,如果觉得多了就在吃饭之前拨出来一些分给学生。

虽然李振声获得了很多名誉,但是他似乎从不在乎,之前他还曾经多次被邀请做陕西省的副省长,但是李振声直接拒绝了。

而且他还将自己获得的奖金捐给研究所,帮助那些家庭贫困的学生完成学业,对他而言,钱已经够花了,所以能多帮一个人就多帮一个人。

这些农民的孩子们将自己的一生都奉献给了土地,撑起了国家的脊梁。

参考:

中国科学报《挨过饿的他,只想让中国人家中装满粮》2023-12-21

中国国家博物馆《国家最高科学技术奖获得者李振声极其团队培育的优质小麦品种样本》