张隆溪教授的英文版《中国文学史》(Routledge, 2023)有一个专节讨论盛唐和边塞诗,题为The Advent of the High Tang: Poetry of the Frontiers (Chapter 6)。

A History of Chinese Literature

张教授说:During the high Tang period, numerous poets emerged from different social strata with talents and wrote about a variety of themes in different forms.A new genre arosewhen poets turned their attention and creativity toward the life ofthe soldiers in the border regionsof the vast Tang empire. 这句话中的 the high Tang, 就是盛唐。

所谓A new genre arose……,意思是“一种新文类兴起”。新文类是指Poetry of the Frontiers (边塞诗)。张教授认为边塞诗是唐朝才兴起的。

读者心里浮现出一些问题:唐朝之前,真的没有边塞诗吗?唐朝之前,边塞诗未曾“兴起”?张隆溪教授的 new genre 之说,有依据吗?

《中国古代边塞诗史》(先秦—唐)

此外,所谓the life of the soldiers in the border regions,是说:边塞诗描写边境 (前线) 士兵的生活。那么,边塞诗人不写内地(后方)的生活?边塞诗人只写男不写女?

边塞诗是唐朝的新文类(A new genre)吗?

逯钦立辑校《先秦汉魏晋南北朝诗》(中华书局2017年版)收录了边塞诗180首。其中,梁朝、陈朝八十多年间,作者有三十多人,存边塞诗100多首。

学术界有博士学位论文专研边塞诗,例如: 畲正松《中国边塞诗史论(先秦至隋唐)》(四川大学2005年版)。又如,阎福玲《汉唐边塞诗主题研究》(南京师范大学博士论文,2004年)。阎福玲后来还出版《汉唐边塞诗研究》(中华书局2014年版)。此外,台湾大学博士王文进出版《南朝边塞诗新论》(里仁书局2000年版)。

阎福玲《汉唐边塞诗研究》,中华书局2015年版。

以上列举的著作,标题之中分别有“先秦至隋唐”“汉唐”“南朝”,可见,先唐(pre-Tang) 时期已经有边塞诗。除非“边塞诗”的定义前后不同,否则,史家没有理由无视先唐的边塞诗。

南朝文人不乏从军的机会,例如,孔稚圭任南朝宋安成王车骑法曹行参军(《南齐书・孔稚圭传》);沈约在郢州担任安西外兵参军《梁书・沈约传》;南朝梁代刘孝仪出镇益州(《梁书・刘孝仪传》)。文人既然有边塞生活的经验,他们作诗写边塞也就不足为奇。

松原朗《边塞诗の出现》

日本学者松原朗(Akira MATSUBARA)撰有《边塞诗の出现》一文,他指出南朝后期梁、陈时代边塞诗急剧成熟。论文发表在日本《中国诗文论丛》第二十四集,读者倘有兴趣可以参看。

事实上,《诗经》之中,《小雅・六月》写“薄伐玁狁,至于大原”,这样的诗篇内容已涉及当时的边地宁夏固原一带(有学者认为《小雅・六月》的“大原”是山西的太原。本文不取此“太原说”)。

我们再检视边塞诗的专书,看看专书有没有纳入唐朝之前的边塞作家。

今人刘冬颖出版《边塞诗》(中华书局2015年版),此书收录了《诗经》以后、唐代之前的边塞诗人七家:曹植、蔡文姬、陈琳、鲍照、卢思道、杨素、薛道衡、杨广。这些诗人所写的先唐边塞诗,不算“边塞诗”吗?这些诗人都不入流吗?

刘冬颖选注《边塞诗》,中华书局2015年版。

我们不妨试读先唐边塞诗人的作品,查清楚先唐边塞诗是不是和唐朝边塞诗完全不同。曹植有《白马篇》:

少小去乡邑,扬名沙漠垂。

宿昔秉良弓,楉矢何参差。

控弦破左的,右发摧月支。

仰手接飞猱,俯身散马蹄。

狡捷过猴猿,勇剽若豹螭。

边城多警急,胡虏数迁移。

羽檄从北来,厉马登高堤。

长驱蹈匈奴,左顾凌鲜卑。

寄身锋刃端,性命安可怀。

父母且不顾,何言子与妻。

名编壮士籍,不得中顾私。

捐驱赴国难,视死忽如归。

王巍校注《曹植集校注》

汉家外患常从自北方来,《白马篇》也写“羽檄从北来”(王巍《曹植集校注》,河北教育出版社2013年版,页105)。结尾“捐驱赴国难,视死忽如归”两行,写出边塞诗的主要精神。 鲍照《代出自蓟北门行》的结尾“投躯报明主,身死为国殇”,为国捐躯的意思与《白马篇》结尾所示志愿没有差别。

士兵为国捐躯,遗下的家人怎样过日子?《白马篇》说:“父母且不顾,何言子与妻?”为国出征的战士不夹杂私念,不考虑一家一己之私……

《曹植集校注》

“作书与内舍”、“报书往边地”

只有心如铁石的硬汉才完全不顾家眷,一般士兵还是牵挂家人的,例如:建安七子之一陈琳的《饮马长城窟行》用男女主人公(筑城役卒夫妻)书信往返的对话形式,揭示了他们夫妻彼此间互相牵挂,至死不渝:

饮马长城窟,水寒伤马骨。

往谓长城吏,慎莫稽留太原卒!

官作自有程,举筑谐汝声。

男儿宁当格斗死,何能怫郁筑长城!

长城何连连,连连三千里。

边城多健少,内舍多寡妇。

作书与内舍,便嫁莫留住。

善待新姑嫜,时时念我故夫子!

报书往边地:君今出语一何鄙?

身在祸难中,何为稽留他家子?

生男慎莫举,生女哺用脯。

君独不见长城下,死人骸骨相撑拄?

结发行事君,慊慊心意关。

明知边地苦,贱妾何能久自全?

郁贤皓、张采民笺注《建安七子诗笺注》

陈琳这首《饮马长城窟行》是名篇(张采民《建安七子诗笺注》,巴蜀书社1990年版,页153。闵福德、刘绍铭主编《含英咀华:远古时代至唐代》,中文大学出版社2001年版,页160),文学史书一般都会提及或者拨出篇幅讨论《饮马长城窟行》,例如: 刘大杰的《中国文学发展史》第九章第一节;游国恩主编《中国文学史》第三编第一章。

筑长城是抵抗外敌的策略之一。《饮马长城窟行》诗中男子“作书与内舍”。那“内舍”犹言“内人”,就是男子的妻子。男子在书信中说:“便嫁莫留住。善待新姑嫜,时时念我故夫子!”他似乎已经有自我牺牲的心理准备,所以他劝妻子改嫁。 然而,他的妻子“报书往边地”,她对男子说:“明知边地苦,贱妾何能久自全?”分明流露出殉夫之意。

《诗经研究反思》

陈琳这写法,不但聚焦于前线士兵的心理,就连在内地(后方)的家眷也写到了。这应该是继承《诗经》战争诗的传统(参看赵沛霖《诗经研究反思》,天津教育出版社,第五章)。

一首诗中先后出现男女声音,在文学发展史上早有先例,请读者参看洪涛《伊人之辞:国际〈诗经〉学与女性话语的叙述格局、戏剧效果》一文,载《国际中国文学研究丛刊》第十集。

洪涛《伊人之辞 国际〈诗经〉学与女性话语的叙述格局、戏剧效果》

女人和征夫之间的关系,有许多书写“空间”。南朝梁代徐陵撰有《关山月》二首,其一曰:“关山三五月,客子忆秦川。思妇高楼上,当窗应未眠。星旗映疏勒,云阵上祁连。战气今如此,从军复几年。”(逯钦立辑校《先秦汉魏晋南北朝诗》陈诗‧卷五)。征夫身在疏勒、祁连山一带,本来军中应该没有女人,然而,诗中“思妇高楼上……”两句,明显兼写从军将士的妻子或者其他女眷。

边塞诗所写“frontier”是实有其地?

张隆溪教授说边塞诗(Frontier Poetry)写the life of the soldiers in the border regions,就是边境士兵的生活。Frontiers 和the border regions 可以看成是近义词,都指边境边疆。

边塞诗确实多提及边疆之地,例如:“春风不度玉门关”(张教授书有译文,见p.103)、“不教胡马度阴山”等等。

王昌龄《从军行》其四:“大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。”点明战场在“洮河北”。

胡问涛、罗琴校注《王昌龄集编年校注》,巴蜀书社2000年版。

边塞诗的常见焦点是出征士兵的“回”“还”,亦即从边塞回到家乡,例如,张教授所列举的几首诗都涉及这点: From which since ancient time how many have come back? 原句是王翰 (687—26)《凉州曲》所写:“古来征战几人回?”所谓“几人”,自然是“几个军人”,此诗慨叹没有多少军人得以回到家乡。

再如,We vow never to go back without crashing Loulan! (p.105) 原句是王昌龄《从军行・其四》的最后一行:“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”

其实,唐朝已无楼兰国。公元前77年,楼兰国更名鄯善国,并迁都扜泥城,向汉朝称臣,原都城楼兰城则由汉朝派兵屯田,约公元422年以后,楼兰城民众迫于严重干旱,遗弃楼兰城。公元448年,北魏灭鄯善国(《汉书·西域传》)。

中华书局版《汉书》

因此,唐人说“不破楼兰终不还”,现实世界中却无楼兰国可破 (“楼兰”是借代),诗句只是说不破外敌就不还乡,重心在“不破,则不还”。边塞诗常常写出边塞和家乡的“二元对立”。

王昌龄另有《从军行‧其六》:“胡瓶落膊紫薄汗,碎叶城西秋月团。明敕星驰封宝剑,辞君一夜取楼兰。”这诗所写“楼兰”究竟是何方敌人?肯定不是楼兰国。

李白《塞下曲》写:“五月天山雪,无花只有寒。笛中闻折柳,春色未曾看。晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。愿将腰下剑,直为斩楼兰。”可见,借代格在唐代边塞诗中不罕见。

外国读者看到英文版中国文学史书中的 Loulan, 知不知道它代表什么?知不知道唐朝实无Loulan(楼兰)其国?

《楼兰新史》(增订本)

边塞诗人兼写女性角色

边塞诗的主角从军将士们面对的不仅是戎马生活,他们在边塞还得面对自己的内心世界(情绪、感受、记忆、想念……)。王昌龄《从军行・其一》这样写:

烽火城西百尺楼,

黄昏独上海风秋。更吹羌笛关山月,

无那金闺万里愁。

登上高楼的士兵不明说自己记挂家人,他只吹羌笛(关山月,似为古曲名),却“知道”身在万里之外的妻子因记挂自己而忧愁。《诗经》中的《魏风・陟岵》已经用上此种写法。

《全唐诗》,中华书局1960年版。

王昌龄《从军行》中的“金闺”,古时借指家室。在王昌龄另一首诗中,“女主角(指诗中的女性角色)”现身:

The young lady in her boudoir did not know sorrow.

Richly dressed, she climbed up the tower on a spring day.

Suddenly she saw the new willow threads and regretted

That for fame and honor she had sent her husband away. (Zhang, p.105)

闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。

忽见陌头杨柳色,

悔教夫婿觅封侯。

这首诗的题目是《闺怨》。“闺”和上引《从军行》中的“金闺”同义。

《王昌龄诗集》

既然是“闺”,地点自然不是frontier和border region,更不是从军将士的居所; 诗的内容也不是写the life of the soldiers in the border regions,而是写“少妇”的生活。因此,王昌龄笔下《闺怨》写的是后方的军人家眷。

如果将边塞诗限定为描写the life of the soldiers,那么,王昌龄这首《闺怨》自然不是“边塞诗”。不过,我们联想到陈琳的《饮马长城窟行》中那个“贱妾”,便即省悟:军人思乡和少妇思夫,是同一件事(男人戍边)的两面。

我们必须从边塞战线和家乡的对立来看待《闺怨》这首诗,否则,它没有一个字描写边塞,应该是属于“闺怨诗”。

其实,王昌龄所写“闺怨”,也是在“到边塞、觅封侯”的大背景中产生的。

唐代前期国力强盛,男人从军远征,在边塞立功,有机会封侯,所以,到边塞立功是当时男人“觅封侯”的一条重要途径,正是:“功名只向马上取,真是英雄一丈夫”(岑参《送李副使赴碛西官军》,见《全唐诗》卷199)。

《岑参诗笺注》

想象中的情景

唐人到边塞从军有望建功立业,不过,《剑桥中国文学史》(The Cambridge History of Chinese Literature) 指出:Most of the poets who wrote about the frontier had never been there, as in earlier times. The change was in poetry itself and a newfreedom of invention, which was at the same time a freedom of the imagination. (p.312. 宇文所安语)。这句话的意思是:大多数唐朝“边塞诗人”其实没有到过边塞。这些“边塞诗人”只是写诗人自己心中所拟想的边塞。

《剑桥中国文学史》

王昌龄的《闺怨》可能只是写王昌龄自己的想象。王昌龄本人自然不是少妇,他只是代少妇写出心声,用这个角度写诗显得比较新颖:可能正是少妇本人敦促丈夫离家取功名的,因此,她现在感到后悔(解诗者若说王昌龄进入少妇的“闺中”,见证少妇的日常生活,恐非得宜)。如果她丈夫战死沙场,整件事就因她贪名贪功演变成悲剧。

《剑桥中国文学史》中,宇文所安指出,王昌龄作品中有一首诗题为《塞下曲》,其中提到“临洮”:

饮马渡秋水,水寒风似刀。

平沙日未没,黯黯见临洮。

昔日长城战,咸言意气高。

宇文所安评论道:Ultimately in poems like this it is impossible to distinguish personal experience frompoetic imagination. 意思是:这首诗,是写诗人的亲身经历还是诗人的臆想,终究难以分辨。

《李太白全集校注》

唐人李白《关山月》:“明月出天山,苍茫云海间。长风几万里,吹度玉门关。汉下白登道,胡窥青海湾。由来征战地,不见有人还。戍客望边色,思归多苦颜。高楼当此夜,叹息未应闲。”这首诗写“天山”、“玉门关”、“白登道”、“青海湾”。不过,我们不必认定李白真的从军到过这些地方。

李白《关山月》诗中,登高望远的是“戍客”而不是思妇。值得注意的是,诗中戍客登“高楼”与徐陵《关山月》“思妇高楼上”情景相同:都是主角登高楼而怀远人。

如果王昌龄《塞下曲》、王昌龄《闺怨》、李白《关山月》写的是想象,而且全属唐代战争大背景下的产物,那么,今天强分“闺怨诗”“边塞诗”,意义似乎不大?

先唐的边塞诗,已经产生这个(虚拟)话题。

何诗海指出:南朝边塞诗,绝大多数是虚构的,很难从中看到现实战争的影子。因此,仅从生活体验来解释,是无法合人意的(《汉魏六朝文体与文化研究》,北京大学出版社2011年版,页161)。

《汉魏六朝文体与文化研究》

诗的时空设计:思妇的季节、诗人的“程序”

汉末建安时期,陈琳《饮马长城窟行》一篇之中出现前线和后方之间书信往来的格局。唐人因之,有些“闺怨—边塞诗”写女人对远方的男人念念不忘,实际语境是男人从军到边塞。王昌龄、王维、卢汝弼、金昌绪都写过这类诗篇。

我们先举金昌绪《春怨》为例:

打起黄莺儿,

莫教枝上啼。

啼时惊妾梦,

不得到辽西。

(《全唐诗》卷768)

《全唐五代诗》

“辽西”,是良人戍守、征战之地,这首《春怨》须如此理解才能得到确诂(良人之妻自称“妾”),诗中女主⻆日有所思夜有所梦,盼望在梦中见到她的情郎。诗篇想说的是:在现实世界中她见不到他。

有趣的是,“登楼”“登高(望夫山)”之外,“春”也是这类“闺怨—边塞诗”的程序化(formulaic) 话语,以下举几个实例: 王昌龄《闺怨》写“春日”,金昌绪《春怨》在诗题中已点点明季节。王维《闺人赠远》第一首第一行点出“春”:

花明绮陌春,

柳拂御沟新。为报辽阳客,

流芳不待人。

(《王右丞集》卷15)

《王维集校注》

晚唐卢汝弼(?-921年)同样写过内容类似的诗。他的《和李秀才边庭四时怨》第一首第一行也点出“春”:

春风昨夜到榆关,

故国烟花想已残。

少妇不知归不得,

朝朝应上望夫山。

(《全唐诗》卷7)

再看皇甫冉(约 717-770,曾为河南节度使幕僚,后为右金吾卫兵曹参军)的《春思》:

莺啼燕语报新年,

马邑龙堆路几千。

家住层城临汉苑,

心随明月到胡天。

机中锦字论长恨,

楼上花枝笑独眠。

为问元戎窦车骑,何时返旆勒燕然?

(《全唐诗》卷151)

《新修增订注释全唐诗》

这首诗设为女子独白,诗题已有“春”字。“胡天”,原指胡人居住的地方,这里大概指边陲与胡地交接之地。女子一心“到胡天”,这表示她牵挂着在远方从军的良人。第五行“机中”暗含典故:窦滔谪龙沙,其妻苏蕙能文,因思念窦滔,乃织锦为回文旋图诗寄窦滔。回文旋图诗共八百四十字,纵横反复皆成文意。《春思》这里用织锦回文旋图喻指女主角思念不绝。“笑独眠”表示她孤单一人。

《春思》末二句用汉朝窦宪故事。《后汉书・窦宪传》记载:宪率军大破匈奴单于军,“遂登燕然山,去塞三千馀里,刻石勒功,纪汉威德,令班固作铭。”(参看辛德勇《发现燕然山铭》,中华书局2018 年版)。“为问”两句,女子无非是想问清楚良人何时战罢归来。她向谁发问?向“元戎”,就是主帅。末句“何时返旆勒燕然”,当是女子幻想主帅能听到她在发问。

为什么这类诗篇的时间设定都是在春季?

《明董其昌临米芾燕然山铭卷》

究其原因,大概是因为春与思妇的春心、春情、思春相关﹔也可能因为先唐边塞诗已开始程序化(formulaic)写法,例如,萧子显(487—537)《燕歌行》:

风光迟舞出青苹

兰条翠鸟鸣发春

洛阳梨花落如雪

河边细草细如茵

桐生井底叶交枝

今看无端双燕离

五重飞楼入河汉

九华阁道暗清池

遥看白马津上吏

传道黄龙征戍儿

明月金光徒照妾

浮云玉叶君不知

思君昔去柳依依

至今八月避暑归

明珠蚕茧勉登机

郁金香蘤特香衣

洛阳城头鸡欲曙

丞相府中乌未飞

夜梦征人缝狐貉

私怜织妇裁锦绯

吴刀郑绵络

寒闺夜被薄

芳年海上水中凫

日暮寒夜空城雀

(逯钦立辑校《先秦汉魏晋南北朝诗》页1818)

逯钦立辑校《先秦汉魏晋南北朝诗》,中华书局2017年版。

萧子显这首《燕歌行》的“妾”在“兰条翠鸟鸣发春”的环境里“思君”(君=征戍儿)。若说该诗的“时间设计”和后世许多“闺怨—边塞诗”同脉,料不为过。

萧子显是南朝梁代人,属于先唐边塞诗人。

边塞诗的刚与柔

综上所述,唐朝边塞诗是a new genre这种说法,明显不确。唐朝之前已经有边塞诗,而且数量不少,近人对先唐边塞诗的研究成果亦多。史家若昩于以上史实, 其书能有多少公信力?

其次,边塞诗人所写,不限于the life of the soldiers in the border regions (边塞士兵的生活)。边塞诗多写边地生活是没错,然而诗人神思,怎会囿于border regions?

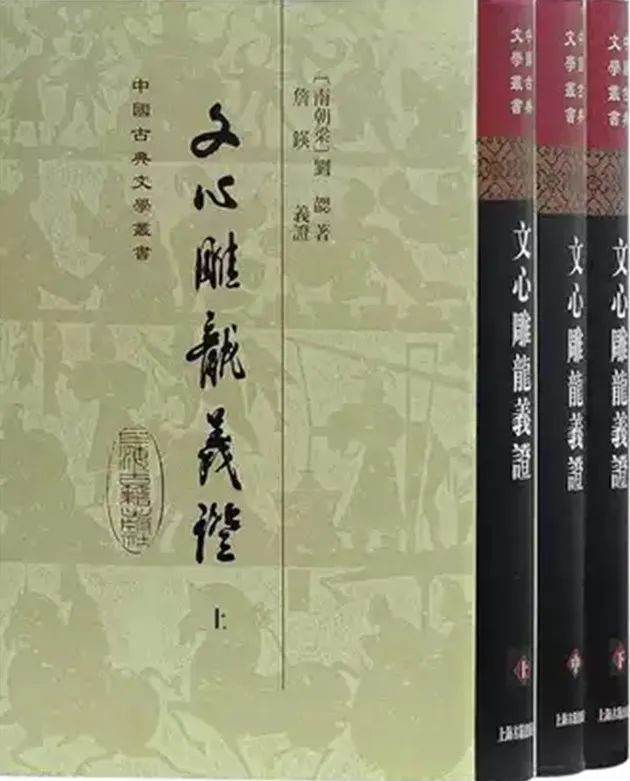

詹锳《文心雕龙义证》

刘勰《文心雕龙・神思》说:“文之思也,其神远矣。故寂然凝虑,思接千载;悄焉动容,视通万里……”这说明作家的想象力非比寻常。

有不少边塞诗在空间设定上刻意以后方(内地)为中心。这类边塞诗以思妇为主角,但是,诗篇的大背景仍然是边塞:思妇魂牵梦萦的人在边塞。

“后方—前线”的空间设计很可能是诗人刻意经营的 (参看黄永武《中国诗学・设计篇》台北巨流图书公司, 1987年版)。

黄永武《中国诗学・设计篇》,台北巨流图书公司1987年版。

这个“思妇怀征人”的传统源自《诗经》的战争诗。唐人在这方面能拓出新境,笔者将另文论析。

涉及后方思妇的诗篇使作品刚中有柔,不是一味宣示前线将士的刚阳勇武不畏死;“闺怨—边塞诗”多以思妇为主角,深入写女人的心思心理,突破了“边地的牢笼”,透出悲剧的意味。笔者认为,以上两方面都值得文学史家记上一笔。

Stephen Owen,The Great Age of Chinese Poetry The High Tang

附记一

《读张隆溪教授的英文版中国文学史・五》的网页版本有一句:我们从冈村繁的研究报告中看到“两面性”:陶潜没有刻意遮蔽“世俗的一面”被索隐,正相反,陶潜传世的诗文反映陶潜的动摇、他的矛盾人生经历。

按:上句中“被索隐”三字,衍。“被索隐”应删去。

附记二

《读张隆溪教授的英文版中国文学史・八》的网页版本中有:学者定出规范(preion)要求赋作须存“讽谏”也是无可厚非的。”

按:上句中(preion)系误植。(preion)应为(prescription)。