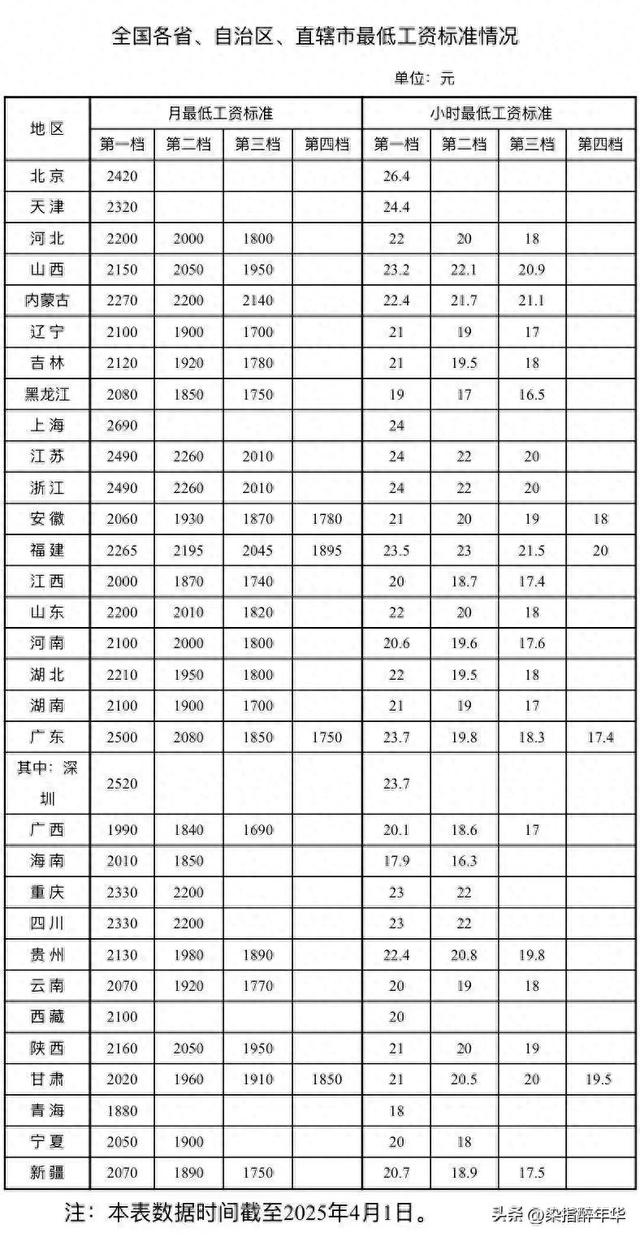

2025 年 4 月,人社部公布的全国最低工资标准引发热议:上海以 2690 元 / 月领跑全国,北京 2420 元,广东深圳 2520 元,而云南、新疆等地最低仅 1770 元。当这些冰冷的数字遇上真实人生,有人在城中村的出租屋里数着硬币,有人在工厂流水线旁计算加班费,还有人在深夜的外卖电动车上,用手机备忘录记下孩子下个月的奶粉钱。

一、2690 元背后的生存真相在上海浦东某电子厂,38 岁的周芳每月工资条上写着 “2690 元”。扣除五险一金后,实际到手 2213 元。她的午餐是自带的米饭加榨菜,通勤靠共享单车,“连地铁都不敢坐,单程 7 块钱够买 3 斤白菜”。更残酷的是,她的丈夫在老家患尿毒症,每月透析费就要 4000 元。

这样的生存状态并非孤例。广州城中村的保洁阿姨李梅,拿着 2100 元月薪,每天工作 10 小时,“老板说涨工资了,但把原来的全勤奖取消了,到手还是一样”。福建泉州的外卖员陈亮,底薪从 1800 元涨到 2265 元,却发现单量补贴缩水,“跑断腿一个月,反而比以前少赚 300 块”。

二、地区差距:北上广深 VS 三四线城市全国 21 个省份最低工资超 2100 元,但地区鸿沟触目惊心:

一线城市:上海 2690 元、北京 2420 元、深圳 2520 元,看似 “体面”,但仅为当地平均工资的 40%。以北京为例,2420 元连五环外的单间房租都不够。中西部地区:云南 1770 元、贵州 1890 元、甘肃 1850 元,这些数字背后是 “月薪 2000 元养全家” 的无奈。陕西某县城的超市收银员王芳,1950 元工资要负担两个孩子的学费,“每天只敢买最便宜的菜”。更讽刺的是,物价并未 “因地而降”。国家统计局数据显示,2025 年 2 月 CPI 同比下降 0.7%,但房租、教育、医疗等刚性支出仍在上涨。在武汉,一碗热干面从 5 元涨到 6.5 元,而当地最低工资仅 2210 元。

三、涨薪背后的 “甜蜜陷阱”今年十余省份上调最低工资,看似暖心,实则暗藏玄机:

“伪涨薪” 套路:广东某制造业企业将底薪从 1800 元涨到 2100 元,却取消了原有的 300 元交通补贴,“明升暗降”。社保 “倒挂”:福建某工厂工人林强,工资从 1895 元涨到 2265 元,社保缴费基数随之提高,到手反而少了 50 元。“隐形门槛”:部分企业要求员工 “自愿放弃社保” 才能享受最低工资,或通过 “绩效罚款” 变相克扣工资。中国人民大学教授常凯指出:“最低工资是底线,不是天花板。企业若只按最低标准发工资,等于把社会责任转嫁给劳动者。”

四、那些被最低工资改变的人生但在冰冷的数字之外,也有温暖的微光:

河南外卖员张磊:底薪从 1900 元涨到 2100 元,加上跑单奖励,月收入突破 5000 元,“终于能给孩子买新书包了”。四川工厂夫妻:两人工资合计从 4000 元涨到 4660 元,省下的钱给老家父母装了热水器,“冬天洗澡不用再烧热水了”。贵州乡村教师李娟:工资从 1890 元涨到 2130 元,第一次带学生去县城科技馆,“孩子们眼睛都亮了”。这些微小的改变,折射出政策的温度。正如苏海南所说:“最低工资每涨 100 元,背后可能是千万家庭的生活改善。”

五、我们该如何守护 “底线尊严”?面对这场关乎生存的博弈,普通人能做些什么?

个人层面:定期查询当地最低工资标准,掌握维权依据;保留工资条、考勤记录,遇到欠薪及时拨打 12333;学习技能提升收入,如参加免费职业培训。企业责任:某浙江企业试点 “能级工资”,将最低工资与技能等级挂钩,员工平均工资增长 15%;广东推行 “工资集体协商”,让员工参与薪酬制定。社会行动:上海将最低工资调整纳入文明城市考核,倒逼企业落实;专家呼吁建立 “动态调整机制”,让工资与物价、房价挂钩。结语在深圳龙华区的电子厂门口,22 岁的女工陈婷在手机备忘录里写下:“今天发工资了,2520 元。下个月要攒钱给弟弟买复习资料。” 她不知道的是,这份备忘录里的数字,正是无数普通人与生活博弈的缩影。

当最低工资标准不再是冰冷的数字,而是承载着千万家庭的希望,我们才能真正实现 “让劳动者体面生活” 的承诺。毕竟,一个社会的文明程度,取决于它如何对待最弱势的群体。