脑梗,即脑动脉阻塞导致脑组织缺血坏死,是后半生健康的大敌。无论传统中医还是现代医学,都极为重视“血管通畅”。中医讲“脉为血之府”,将血管系统视作整体,注重饮食调养;现代医学则对动脉粥样硬化的机制、检测指标和防治手段研究透彻。

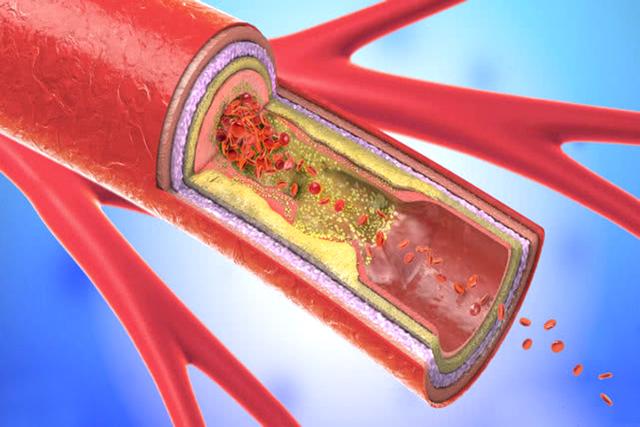

血管结构层级分明:血管壁由“内皮层”(内皮细胞)、“平滑肌层”(血管平滑肌)和“外膜层”(结缔组织)组成,内皮功能受损是动脉粥样硬化的起点。

血管网络纵横千万里:全身血管总长度可达10万公里,大脑动脉占全身血流量约20%,对血流动力学极为敏感。

血液成分复杂:血浆中胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白(LDL)等,是斑块形成的重要原料。

血管弹性与年龄相关:年轻时动脉富有弹性,可通过松紧自适应;随着年龄和高血压等因素,弹性下降,加速堵塞进程。

血管在人体生命活动中具有三大核心功能:

供氧输送站——承载氧气和营养物质到达全身组织;

废物回收站——带走二氧化碳和代谢产物,维护代谢平衡;

血压调节阀——通过收缩舒张保持稳态血压。

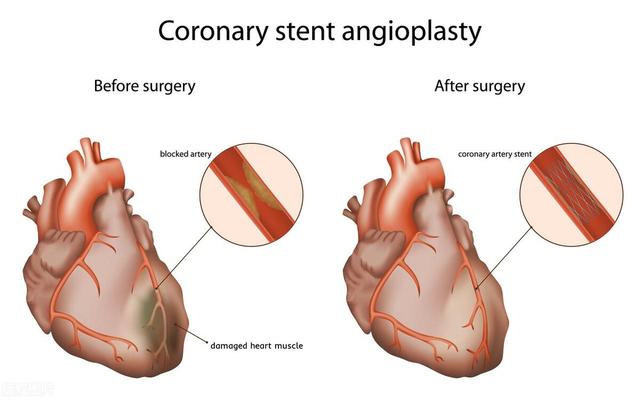

由于“通则不痛”,医学临床将血脂“四项”(总胆固醇、甘油三酯、LDL、HDL)、颈动脉彩超、CT血管成像(CTA)等,作为评估血管健康的必查指标。一旦血管内膜受损并形成斑块,就会经历五个发展阶段:

轻度内皮损伤期——脂质渗入成脂斑期——斑块成熟期——斑块破裂期——血栓闭塞期。

血管不像心脏那样“风吹草动便难受”,也不像肺那样呼吸急促;早期的“堵塞”悄无声息,往往等到突发头晕、偏瘫、语言障碍才被察觉,救治难度和成本大幅提升。

两种简易“自检”血管通畅度的方法

晨起头晕或视物模糊

清醒后仍感头晕,是短暂脑供血不足(TIA)的常见表现,往往预示血管已有狭窄。

颈动脉搏动不对称

双手轻触左右颈动脉搏动,若一侧微弱或消失,应警惕该侧血管通路受阻。

注意:头晕也可能因睡眠不足、低血压、颈椎病等因素引起;颈部搏动差也可能与解剖差异有关。如上述症状持续一周以上,建议及时进行颈动脉彩超和血脂检测。

这3种食物最易“吃”出脑梗

油炸食物

煎炸过程产生的大量反式脂肪和饱和脂肪,会升高 LDL、降低 HDL,损伤内皮,促进斑块堆积。

加工肉制品

如香肠、培根、火腿肠,含钠量高且经亚硝酸盐处理,不仅加重血管炎症,还会推高血压,加剧粥样硬化。

高糖饮料与甜点

大量糖分引发胰岛素抵抗和全身炎症,促进甘油三酯及小颗粒 LDL 增多,间接加速动脉硬化。

如果已经出现“头晕”“颈搏差”等疑似信号,更应坚决避开以上高危食物,让血管通道保持畅通。

医生提醒:远离“吃”出来的脑梗,还需做到这四点

定期体检——血脂四项+颈动脉彩超,做到早诊断早干预;

优选不饱和脂肪酸——多吃深海鱼、橄榄油、坚果,帮助维护血管弹性;

坚持有氧运动——快走、游泳、骑行,每周累计150分钟以上;

戒烟限酒——避免烟草和过量酒精对血管的双重伤害。

总之,脑梗并非“天注定”,你的饮食习惯才是关键。管住手中的油炸、加工肉和高糖“杀手”,给血管留一条生命通道,让大脑远离梗阻风险!

[点赞][玫瑰]

小丽来接我回家了不在这里受罪了