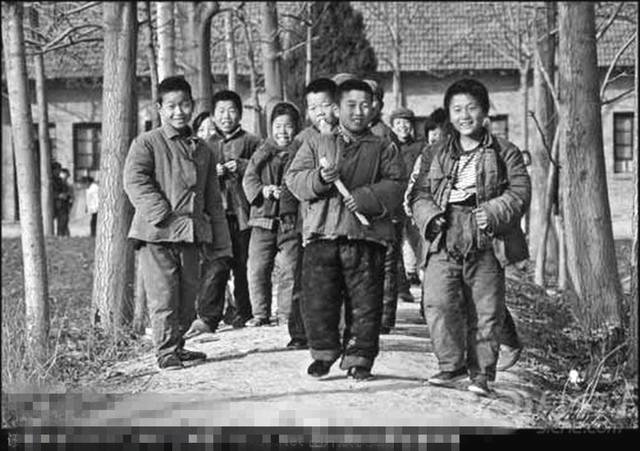

70、80 后的记忆里,小学的时光是伴随着简单而纯粹的知识启蒙度过的。那时候,语文课本里,从基础的汉语拼音开始,带着我们叩响语言文字的大门。“a、o、e” 的朗朗读书声仿佛还在耳边,《小猫种鱼》《乌鸦喝水》这些简单有趣的故事,用质朴的方式教会我们生活的道理和基础的认知。自然课,那时候还叫自然常识,是一门纯粹的知识性学科,老师讲授着浅近的天文、地理、生物知识,我们背诵着这些科学定论,虽有些枯燥,却也为中学的理化生学习埋下了最初的种子。

到了初中,英语课上,我们从最基础的音标学起,一个音素一个音素地模仿,努力让自己的发音靠近标准。那时候的英语教材,内容简单且实用,从日常对话到简短的文章,一步一步搭建起英语学习的框架。教材里偶尔还有些带有时代特色的政治主题文章,让我们在学习语言的同时,也了解着外面世界的样子。

时光流转,如今的教育发生了翻天覆地的变化。小学科学课替代了自然课,不再仅仅是知识的灌输,而是强调科学探究、情感态度与价值观的培养,教材内容也更加丰富多元,融入了各种前沿的科学知识和探究实验。英语学习更是从小学甚至幼儿园就已经开始,教材编写接轨国际,内容涵盖了天文、地理、科技、文化等方方面面,听说读写全面开花,对学生英语综合素养的要求大幅提升。

然而,在这看似一片向好的教育改革进程中,隐藏着一个不容忽视的问题 —— 教育资源的不平等。教材的编写,专家们或许更多地以培养全面发展、适应未来社会的人才为目标,站在一个理想化的高度进行设计。但现实是,出了北上广这些教育资源极度丰富的大城市,广大的中小城市、乡镇甚至农村地区,教育条件千差万别。

在一些偏远地区,师资力量薄弱,可能一位老师要身兼数职,根本无法按照新教材的要求开展多样化的教学活动。先进的科学实验设备匮乏,科学课上那些有趣的实验只能停留在书本上;英语教学缺乏专业的英语老师,很多孩子的发音从一开始就无人纠正,更别说进行地道的口语交流训练了。而大城市的孩子,拥有丰富的课外辅导资源、国际化的交流机会,能够充分利用教材拓展自己的视野和能力。同样的教材,在不同的教育环境下,产生的效果天差地别。

那么问题来了,教材的编写是否应该更加因地制宜,充分考虑到我国教育资源分布不均的现实情况?是应该继续保持现在这种追求高标准、理想化的统一教材模式,让不同地区的孩子在同一起跑线上 “看似公平” 地竞争,还是应该针对不同地区的教育资源状况,编写有差异、更具适应性的教材,真正实现教育的公平与因材施教呢?大家怎么看,欢迎在评论区发表你的高见!