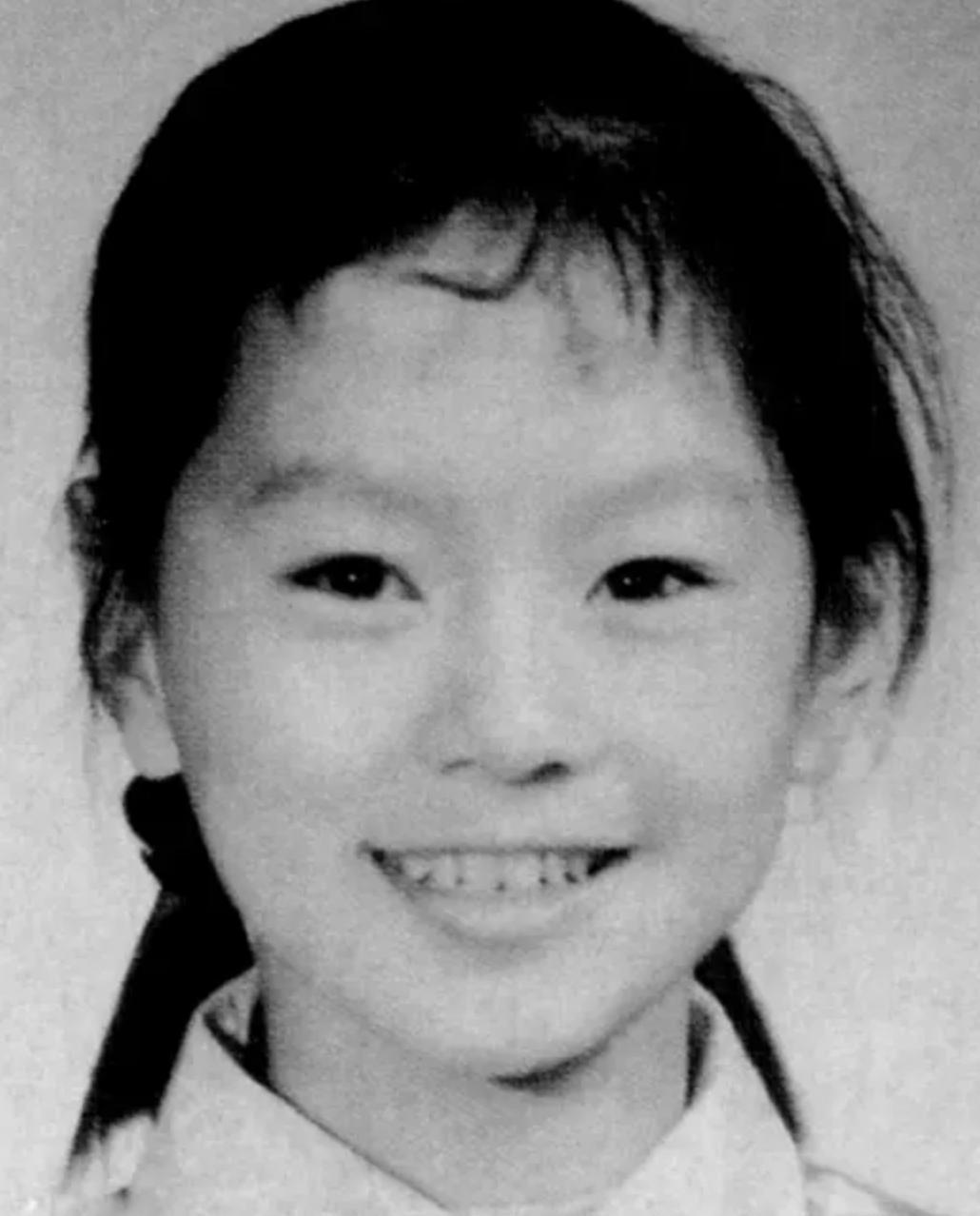

1966年的北京胡同里,鞠萍的啼哭声与街坊邻居的煤球炉声交织。这个山东荣成移民家庭的掌上明珠,在物质匮乏年代意外获得了超前的"素质教育"。哥哥用旧报纸教她折纸鹤,父亲用收音机教她辨识样板戏的唱腔,这些看似寻常的家庭互动,实则构建了中国第一代城市移民家庭的文化启蒙样本。

1999年北京师范大学的儿童心理学研究显示,70年代成长的城市儿童中,有系统性艺术训练经历者仅占3.2%。鞠萍所在的中央人民广播电台银河广播艺术团,正是这3.2%中的精英群体。与蔡国庆同期受训的经历,不仅培养了她的艺术素养,更让她在计划经济时代就接触到媒体制作全流程——这种跨界的启蒙教育,为日后的职业转型埋下伏笔。

"当时觉得在录音棚里看叔叔阿姨调音台特别神奇",2021年鞠萍在《朗读者》节目中回忆道。这种童年时期对媒体工业的直观认知,恰是同期主持人普遍缺乏的底层经验。当80年代电视媒体井喷时,这种"工业思维"让她在镜头前的松弛感与众不同。

1984年央视大楼的走廊里,18岁的鞠萍抱着一摞童话书快步走过。彼时的少儿节目正处于尴尬转型期:既要破除样板戏时代的说教模式,又要避免港台节目的过度娱乐化。鞠萍在《七巧板》开创的"陪伴式主持",实则暗合了传播学中的"准社会交往理论"——通过降低主持人的权威感,构建虚拟亲密关系。

这种创新在数据上得到印证:1985-1988年间,《七巧板》收视率从3.7%飙升至17.2%,覆盖1.2亿儿童观众。更值得关注的是其衍生效应,根据央视市场研究中心的报告,该节目带动儿童图书销量增长240%,文具类广告投放量增长158%。鞠萍的蝴蝶结发型和暖色系着装,甚至催生出"萍系美学"的童装设计潮流。

1995年接手《大风车》时,鞠萍已深谙媒介融合之道。她率先引入观众来信互动环节,每周处理3000多封儿童来信的记录,直到2005年才被《超级女声》的短信投票打破。这种"参与式传播"模式,比西方学界提出的"受众生产内容(UGC)"概念早了整整十年。

1992年王府井商场的邂逅,演绎着计划经济末期的婚恋图景。退伍军人蒋启星用20双定制皮鞋叩开的,不仅是央视主持人的心扉,更是体制内女性突破职业光环束缚的勇气。这段"跨界婚姻"的失败,恰折射出90年代职业女性在传统婚恋观中的挣扎。

中国人民大学家庭与性别研究中心的跟踪调查显示,1990-2000年间,北京地区"女强男弱"婚姻的离婚率高达63%,是普通婚姻的2.8倍。鞠萍在采访中坦言:"录完节目回家还要通下水道,这种撕裂感现在年轻人可能很难理解。"这种困境在2023年《乘风破浪的姐姐》中王心凌的访谈里得到跨时空呼应,印证着职业女性代际传承的集体困境。

2009年与商人杨硕的结合,则展现了新时代的解决方案。杨硕提出的"继子即亲子"宣言,与2022年《中国家庭发展报告》中"重组家庭子女教育成功率提升18%"的数据形成互文。这种契约式家庭关系的成功实践,为都市高知女性的二次婚姻提供了可行性范本。

57岁的鞠萍在抖音直播教折纸时,年轻观众惊觉"童年记忆没有保质期"。这种跨越媒介形态的亲和力,源自其人格IP的底层建构。清华大学新媒体研究中心将其定义为"恒常性媒介人格"——在信息碎片化时代仍保持认知连贯性的特殊存在。

对比日本"阿信"的扮演者小林绫子、美国儿童节目主持人弗雷德·罗杰斯可以发现,鞠萍的独特在于实现了三次媒介跨越:从广播时代的声线塑造,到电视时代的形象经营,再到移动互联网时代的互动创新。这种适应性进化,使其成为研究中国媒体人转型的活体标本。

2023年B站跨年晚会上,虚拟主播"洛天依"与鞠萍的破次元合作引发热议。这场看似违和的碰撞,实则是Z世代对经典IP的价值重估。正如弹幕中飘过的"DNA动了",鞠萍已从具体的主持人升华为时代记忆的开关。

在798艺术区的某个展览中,鞠萍1995年的主持服与AI生成的全息影像并存。这个充满隐喻的布展,恰如其分地诠释了她职业生涯的本质:既是特定时代的产物,又是突破时空的文化介质。从《七巧板》到直播带货,从婚姻围城到家庭重组,鞠萍的人生轨迹暗合着中国社会转型的每个关键节点。当我们讨论"乘风破浪的姐姐"时,或许更该看见这些在浪尖上持续起舞的初代破壁者——她们用自己的人生实验,为后来者标注出暗礁与航标。