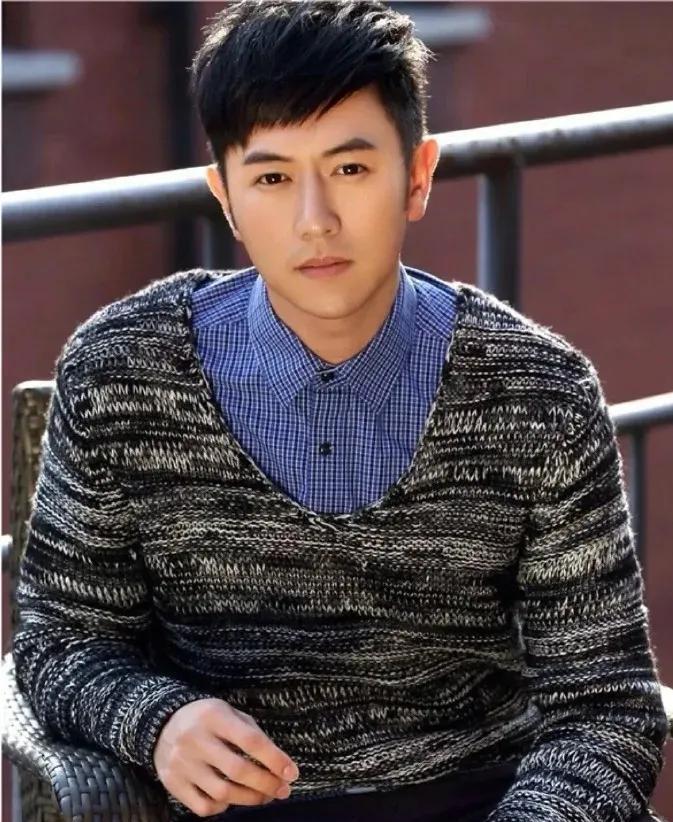

李彩桦社交账号上那张与陈键锋的合照,像投入湖面的石子激起千层涟漪。照片里41岁的陈键锋穿着浅蓝牛仔衬衫,笑容里既有岁月沉淀的从容,又带着少年时代的清亮。评论区"爷青回"的刷屏背后,藏着一个更值得深思的议题——当昔日TVB当红小生褪去光环转行厨师,这场看似"降维"的职业选择,实则是当代人挣脱职业枷锁的觉醒宣言。

陈键锋的职业生涯堪称香港娱乐圈的微观样本。2003年《律政新人王》中那个西装革履的年轻律师形象,至今仍在B站经典港剧混剪视频中高频出现。但鲜少人知,这位手握多部爆款剧的演员,早在2015年就考取了潜水教练执照。当我们惊讶于他近年的职业转向时,其实早在他最当红时期,人生B面已然开启。

这种现象在Z世代明星中更为普遍。据《2023中国艺人职业发展报告》显示,85%的受访艺人在发展演艺事业的同时,都经营着第二职业。抖音千万粉博主"设计师小艾"的真实身份是某上市影视公司签约演员,她在接受《新周刊》专访时坦言:"镜头前的完美人设是工作,设计工作室才是我的安全屋。"

这种职业AB面的分化,折射出当代人对抗"职业宿命论"的集体焦虑。就像陈键锋在2022年某次直播中说的:"演戏时我在扮演别人,潜水时我在寻找自己。"当00后职场新人把"上班演戏,下班生活"写进个性签名,我们不得不思考:职业与人生是否必须高度绑定?

陈键锋转型厨师引发的争议,本质是传统职业鄙视链的现代投射。但当我们深入观察服务行业的变革,会发现高端餐饮界正在发生静默革命。米其林三星餐厅Bo Innovation的主厨Alvin Leung,曾是年薪百万的电子工程师;上海Ultraviolet主厨Paul Pairet,转型前是金融分析师。

这些案例背后有个共同点:职业转换者都强调"在场感"的回归。陈键锋在烹饪教学视频中展示的刀工,每个动作都透着沉浸式的专注。这种状态与他在剧组赶通告时的紧绷形成鲜明对比。存在主义心理学家维克多·弗兰克尔曾说:"当人找到生命的意义,痛苦就会转化为成就。"灶台前的陈键锋,或许正在实践这种哲学。

更值得关注的是男性职业形象的解构。传统认知中"君子远庖厨"的偏见,在抖音#男厨天团#话题下被彻底颠覆。这个累计播放量28亿次的话题里,既有米其林大厨的炫技,也有程序员转行开的社区面包店。当陈键锋系着围裙切菜的照片登上热搜,某种程度宣告了"男性职业人设"的多元化可能。

粉丝群体对陈键锋转型的态度变化,堪称观察公众价值观变迁的绝佳样本。2011年他离开TVB时,贴吧里满是"背叛者"的骂声;2020年公布潜水教练身份时,评论区开始出现"好酷"的惊叹;而如今转行厨师的新闻下,最高赞评论是"活着就好"。

这种转变背后是集体创伤后的价值重构。疫情三年间,某艺人粉丝后援会调研显示,92%的受访者表示"更关注偶像的身心健康"。微博超话里,"陈师傅今日菜谱"的打卡活动意外走红,粉丝们晒出根据他视频复刻的料理,这种互动已超越传统追星模式,演变为共同成长的生命陪伴。

更深层的转变在于成功标准的多元化。胡润研究院《2023中国新中产白皮书》显示,78%的受访者将"工作与生活平衡"置于职业成功要素首位。当陈键锋在采访中说"现在每天最开心的是听到客人说'这道菜让我想起妈妈的味道'",这句话在知乎引发的热烈讨论,正印证着社会评价体系的重心转移。

结语那张引发热议的合照里,李彩桦耳畔摇曳的银杏叶耳环和陈键锋挽起的衬衫袖口,构成了某种微妙隐喻——前者仍在影视圈绽放,后者已在烟火人间扎根。当我们讨论明星转型时,真正触动大众神经的,或许是对"职业选择自由"的集体渴望。

在领英《2024全球职场趋势报告》中,"非线性职业路径"已成为Z世代最关注的关键词。陈键锋的故事给予我们的启示,或许就像他在最新烹饪视频里说的:"食材没有贵贱之分,关键是用什么火候来激发本味。"职业选择何尝不是如此?当00后应届生把"数字游民"写进简历,当35岁程序员转型宠物殡葬师,这些选择都在重构着"成功人生"的定义框架。

看着陈键锋在厨房切菜的直播画面,突然想起作家弗吉尼亚·伍尔夫的那句:"不必行色匆匆,不必光芒四射,不必成为别人,只需做自己。"在这个充满不确定性的时代,或许真正的勇气,就是像他那样从容地系上围裙,在人生的第二个灶台前,重新掌握火候。