本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

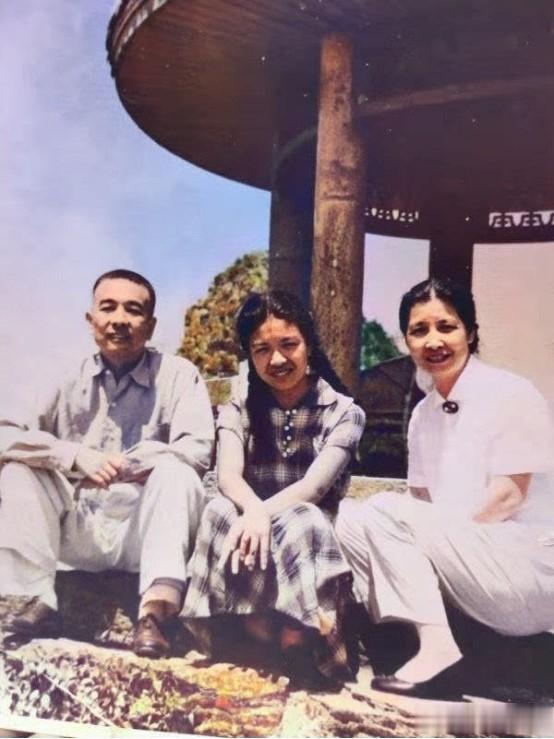

1997年,一张特殊的全家福照片悄然定格,成为了曾志老人晚年生活中温馨而又略带哀愁的一幕。

照片中,曾志坐在中间,她的面容慈祥而平静,眼中闪烁着对生活的热爱与对家人的深深眷恋,这时候的她已经不年轻,满头白发,但挡不住她的美貌。

她的儿子石来发和女儿陶斯亮站在她的两侧,笑容满面,仿佛所有的苦难与波折都已被这份亲情所化解,这张全家福背后,却隐藏着曾志一家跌宕起伏的传奇故事。

曾志,一位在革命道路上坚定前行的巾帼英雄,她的人生历程如同一部波澜壮阔的历史长卷。

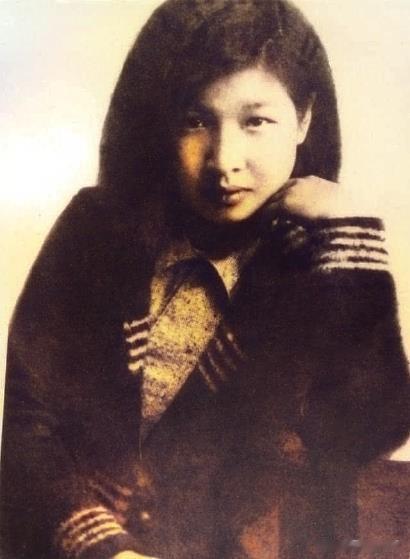

年轻时,她毅然决然地投身革命,将青春和热血都献给了那个火热的年代,说起曾志在年轻时不仅有着青春热血,还有着动人的美貌。

16岁的曾志,长得特别好看,身材苗条,头发浓密乌黑,脸蛋清秀又可爱,但没多久,她就变成了一位勇敢的女战士,头上绑着红头巾,手里挥舞着大刀,带着很多人,行事果断,迅速地去没收那些地主的财产,打开粮仓救济穷人。

作为最早加入井冈山红军的女战士之一,曾志不仅长得美,性格还特别爽快大胆。

她参加了很有名的黄洋界保卫战,和毛主席、朱德等领导建立了很深的感情,可是,人生总是充满变数,曾志在追求事业和照顾家庭之间,遇到了很难的选择。

在动荡不安的革命岁月里,曾志生下了大儿子石来发,然而,由于战争环境的恶劣,她不得不将年幼的石来发寄养在井冈山的一户农家。

石来发从小就没见过父亲的身影,他的父亲夏明震,连同他的伯父夏明翰,都已经为了革命事业,英勇地献出了自己的生命。

在红军接到紧急转移的命令后,曾志狠下心来,随着红军的大部队踏上了征途,把小小的石来发留在了井冈山。

她说:“当孩子被抱走时,我不知怎的,顿时难过起来,眼泪直淌,他毕竟是我的骨肉啊!我带他生活了26天,真是难分难舍,这大概就是母亲的天性吧!”

多年后,曾志在革命的道路上遇到了蔡协民,两人结为连理。然而,幸福的日子总是短暂的,几年后,蔡协民也英勇牺牲了。

后来,组织上为了工作需要,安排曾志和陶铸以“夫妻”的名义到“白区”去开展工作。在共同的理想下,他们渐渐生出了感情,最终走到了一起,成为了真正的夫妻,并生下了女儿陶斯亮。

新中国成立后,曾志心中始终牵挂着失散多年的儿子石来发,她托人四处打听,终于找到了石来发的行踪。

当时石来发跟了石家后,养父母先后去世,只留下当时才8岁的石来发,石礼保的岳母,一个既勤劳又善良但生活极其贫困的人,收养了小来发。

为了能让小来发和她自己活下去,这位岳母就带着小来发,手里拄着一根拐杖,拿着一只破碗,四处奔走,走遍了各个村庄和小路,靠乞讨来维持生计。

她们经历了无数的艰辛和困苦,一直熬到了1949年,那一年,井冈山终于迎来了解放。

石来发,这个从井冈山走出来的农民,他的一生仿佛一块坚硬的岩石,在农村的土地上扎根生长。

他没有读过多少书,但却继承了养父母的朴实和勤劳,每当春耕秋收,石来发总是冲在最前面,俨然成了村里的劳动模范。

当石来发站在曾志面前时,那份久违的亲情瞬间弥漫开来,尽管岁月在石来发的脸上刻下了痕迹,但母子重逢的喜悦却如同陈年的酒,越品越浓。

经过漫长的24年分离,母亲和儿子终于在广州重逢了,他们深情地望着对方的脸,那脸上布满了岁月的痕迹,仿佛在诉说着过去二十多年的不易和波折。

在石来发的眼中,母亲是一位气质高雅、能干利落的高级领导,而自己看起来朴实无华,皮肤黝黑又瘦削,还是个文盲。

他们的眼眶里满是幸福的泪水,当石来发知道了自己的身世后,他决定改名为蔡石红,这个名字既包含了他对抚养他长大的石家的感激,也表达了他对那片充满深情的红土地的深深眷恋。

曾志心里非常内疚,想让儿子留在繁华的广州,白天去工厂工作,晚上则去夜校学习,但儿子并不向往城市的生活。

他说外婆眼睛看不见了,他需要回去照顾她直到终老,而且家里还有妻子和稻田需要他,母亲听后只能无奈地长叹一口气,送儿子回了老家。

到了1952年,国家开始正式登记烈士名单,这时,石来发以他父亲蔡协民后代的身份,被认定为了烈士的家属。

尽管母亲曾志手握大权,但石来发从未想过依靠母亲的地位为自己谋取利益,他深知,母亲的心中藏着比生活更沉重的担子,那份理解如同春日里的一缕暖阳,悄悄融化了所有的不满与委屈。

过了30年,石来发的孩子石金龙去北京探望他的奶奶,在共进晚餐的时候,他鼓起勇气向奶奶表达了自己的愿望,说他希望能办理一个商品粮户口,也就是想把现在的农村户口转成城市户口,希望奶奶能帮他一把。

没曾想曾志听到后很久没有说话,过了一会指着桌上的饭菜笑着说:“金龙,你看咱们今天吃的饭菜,不都是农民种的吗?那你又何苦要转商品粮户口呢?”

石金龙刚开始的时候,还觉得奶奶有点不近人情,但到了后来,他才实实在在地懂得了老人的一番良苦用心。

过了好些年,石金龙心里还是一直惦记着转户口那事儿,于是,他又去找了奶奶的秘书小刘,想让小刘帮他给地方上打个电话,看看能不能帮忙把他的农村户口转成城市户口。

没想到小刘秘书听到后吓得直摇头,说:“曾部长有规定,家里的事要是她没有交代,我今天办了,明天就要卷铺盖回家了。”

曾志晚年时常会陷入深深的思考,她的革命事业无疑是成功的,但作为一个母亲,她心中却始终有一份难以言说的愧疚。当她历经艰辛,终于和多年未见的儿子重逢时,心里的高兴劲儿简直无法用言语来形容。

面对儿子各自不同的人生境遇,曾志选择了一种出人意料的处理方式,她没有利用自己的地位和影响力为儿子们谋取利益,而是让他们继续保持原有的生活方式。

这种处理方式,不禁让人想起那句古语:“子欲养而亲不待”。只不过在这个故事里,变成了“亲欲养而子不需”。

曾志用自己的方式,给了儿子们最宝贵的礼物——独立自主的人生,她尊重儿子们的选择,也尊重他们的人生轨迹,这种爱,深沉而伟大,让人动容。

曾志老人的一生,都在为国家和人民奉献,她从未动用自己的私人权力去帮扶家人,这种高尚的品格让人敬佩,在她去世后,她留下遗愿:“我的骨灰一部分埋在井冈山一棵树下当肥料”。这份对井冈山的深情厚谊,让人动容。

1998年,曾志临终前让女儿陶斯亮将锁在抽屉里的80多个信封拿出来,每个信封里装着老人家每月省吃俭用结余下的300元钱,而且注有年份和月份。

她再三嘱咐家人:“一定不要扔掉,它们可以证明这些都是我的辛苦钱,每一笔都是清白的。”她留下遗嘱,把这些钱全部捐献给“希望工程”。

谁不疼爱自己的骨肉,谁又能轻易割舍亲情?可面对国事家事,曾志总是泾渭分明,正因为爱得深沉,她为子孙后代留下的,是远比金钱财富更为重要的红色基因、清廉家风。

在曾志去世后,她的孩子和孙子石金龙就在小井红军烈士墓附近,挖了个洞穴,你一把,我一把地将曾志的骨灰洒在洞穴里,并在上面栽种了一棵柏树。

石金龙找到了一块深褐色的石头,并在上面用力刻下了“魂归井冈”四个大字,还在下面刻上了“红军老战士曾志”的字样。

这是曾志的儿子石来发在母亲墓前的留影,石头上的几个大字深入人心,而石来发也是一身简简单单的穿搭,充满着农民气息,脸上的表情似笑非笑,或许内心正在怀念自己伟大的母亲。

这意味着奶奶终于回到了她日夜思念的战友们身边,虽然她的墓地看起来很朴素,但在奶奶心里,这应该是最完美的归宿了。

石来发和陶斯亮在母亲去世后,继续坚守着各自的岗位,他们用自己的方式传承着母亲的遗志和精神风貌。

石来发在井冈山当了一辈子的农民,他用自己的双手守护着这片红色的土地;而陶斯亮则在各个领域发挥着自己的才华和力量,为国家和社会做出了贡献。

曾志与她的孩子们的故事,让我们深刻地理解了生命的意义在于奉献与传承。

她这一辈子,一直都在为国家、为人民出力,忙活个不停,她的孩子们也特别争气,做事情,都有自己的原则。

懂得什么是家里人之间的温情,什么是自己该担的责任,还有怎么样才算活得有价值、有成就,说到底,他们都是照着母亲曾志的样子,一步一步往前走,活出了自己的精彩。

参考信源:新华每日电讯——中组部原副部长曾志的红色家风:让儿子终生务农2017-01-23

新民晚报 ——纪实 | 真有后来人2021-09-12