只有一条轨道的火车你敢坐吗?它如何保证平稳?100年前的法国人脑洞真的大。

这列奇葩火车与铁轨是法国工程师路易斯·布伦南发明的。他的初衷很朴素——省钱,毕竟少一条铁轨,能减少一半的钢材,轮子也可以省一排。

这列单轨火车是如何做到在转弯时不脱轨的?秘密就藏在一个名为陀螺仪的精密装置中。

在高速旋转时,陀螺仪能够调整火车的倾斜姿态。其实这在当下是很平常的技术,在1910年却是一项震惊世人的创新。

陀螺仪是利用角动量维持稳定的,当你快速旋转一个圆盘,它会展现出抵抗方向改变的强大力量,这便是角动量的作用。如同静止的自行车轮会轻易倒下,而一旦给予足够的旋转速度,它便能抵抗重力,维持原位甚至绕轴垂直旋转,这也叫“进动现象”。

若尝试外力干扰旋转中的圆盘,它非但不会轻易屈服,反而会向相反方向微调以保持平衡。陀螺仪正是基于此原理,不断寻求恢复平衡的路径,对抗外界干扰。

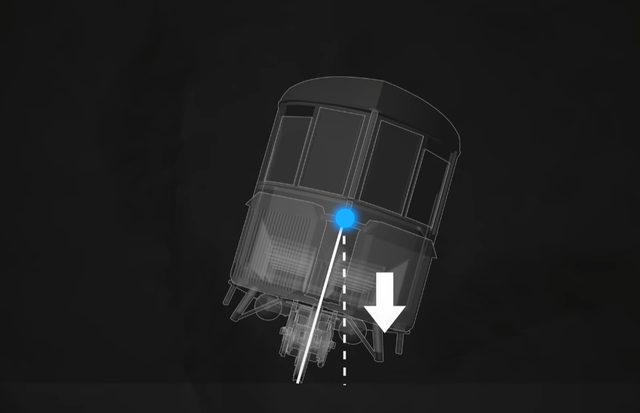

将这一原理应用于单轨火车上再适合不过了,布伦南在实验的模型火车内部安装了一个小型飞轮,通过电动机驱动旋转。在直线行驶时,陀螺仪的角动量有效维持了火车的竖直状态,防止了不必要的倾斜。但是,转弯时就有问题了,火车需要倾斜以适应弯道,而陀螺仪却本能地抵抗这种倾斜,导致火车转不了弯。

布伦南的应对策略是在模型火车上增设第二个陀螺仪,且使其以相反方向旋转,两陀螺仪通过齿轮联动。当一侧陀螺仪因转弯产生进动时,另一个陀螺仪也以相同的方向进动,两者都试图保持原有方向。但是中间有齿轮限制,它们就形成了相互抵抗,这样消除了多余的进动,两个陀螺仪不得不顺应火车的转弯,放弃各自的“固执”,转而与火车同步。

这一设计巧妙地消除了转弯困难的难题,让小火车可以丝滑流畅的转弯,同时像胶水一样粘在模型铁轨上,不需要人操控火车转向。

解决了转弯难题后,布伦南着手构建更大尺寸的原型车,并邀请胆子大的乘客进行测试。

这次,他设计了一辆长达12米、重量超过20吨的火车,装备了两个每分钟高达3500转的大型陀螺仪。

然而,随着火车尺寸的放大,新的问题来了。陀螺仪自身旋转的惯性,无法与火车巨大的质量相抗衡。在小模型中轻松应对的问题,在大型火车中变得非常困难。而且一旦电力中断,陀螺仪不转了,火车必然脱轨。

于是,布伦南引入了汽油发动机驱动陀螺仪,并将其置于真空密封腔内以减少空气摩擦,确保即使电力中断,陀螺仪也能凭借惯性维持旋转长达30分钟。这样,真空中陀螺仪能转的更快,产生的角动量更大。

他将这套复杂的系统安装于火车头部,用万向节连接,允许整个系统在火车横滚轴上自由旋转。陀螺仪的旋转轴延伸至外壳,还设计有上下导板,目的是通过轴与导板的摩擦传递进动力,帮助火车恢复平衡。

不过,实际运行中,火车震动导致轴在导板上弹跳,影响了效果,迫使布伦南放弃这一设计,转而采用更为稳固的方案。他直接将陀螺仪固定于火车底盘下方,随火车震动而自然摆动。

改进后的系统工作原理是这样的,左侧陀螺仪的外轴连接至自动感应机构,该机构通过杠杆和阀门控制压缩空气的流向。压缩空气沿管道进入置于两陀螺仪间的大管两端,大管内设有齿轮架,负责调节陀螺仪的前后位移。当火车倾斜时,陀螺仪的进动触发阀门控制器,选择性地开启或关闭阀门,使压缩空气从一根管道流向另一端,增加的空气压力推动齿轮条,促使陀螺仪向相反方向移动,直至火车恢复平衡。

这一系列动作迅速而精准,陀螺仪能在火车倾斜预兆出现时即做出反应,吸收倾斜力量,即使所有乘客集中于一侧,火车也能保持平稳。

遗憾的是,虽然单轨列车充满了前瞻性与创新性,但在当时却未能吸引足够的投资。因为资本家搞不明白,你搞的这样复杂,还不如再加一条铁轨。其实布伦南还忽略了能耗的问题,为了一滴醋,硬包了一大盘饺子。

实际上,布伦南的构想在当下很容易办到,用更精准的激光陀螺仪配合计算机加上伺服电机,很容易使火车在单轨上行驶。