最近有个特别有意思的现象,不知道大家发现没?那些被我们称为“过气”的老歌手们,突然又火起来了。刀郎在成都开演唱会那天,我朋友老张特意请了假从重庆赶过去,他跟我说现场好多五六十岁的大哥大姐,跟着刀郎唱《2002年的第一场雪》,唱着唱着就哭了。更逗的是,前排坐着个满头白发的老太太,拿着智能手机全程录像,手都不带抖的。这事让我想起去年韩红宣布要开演唱会那会儿,朋友圈直接被刷屏了。我们单位食堂打饭的刘姐,平时省吃俭用的一个人,愣是花了两千多块钱抢了张内场票。我问她为啥这么舍得,她说了句特别实在的话:“现在那些小年轻唱的都是啥呀,还是老歌听着顺耳,这钱花得值。”这话虽然糙,但理不糙,现在去KTV看看就知道了,点歌榜前二十首里,得有十五首是二十年前的老歌。

说起刀郎这个人,还真是个传奇。当年他那张《2002年的第一场雪》卖得比周杰伦还火,菜市场卖菜的大妈都能哼两句“停在八楼的二路汽车”。后来也不知道怎么回事,突然就消失了。去年他带着新歌回来,好家伙,抖音上全是翻唱他歌的,连我家楼下理发店的小哥剪头发时都要放《罗刹海市》。有回我去买菜,听见两个卖菜的大爷在争论,一个说刀郎的新歌是在骂娱乐圈,另一个说是在讲社会现实,争得面红耳赤的。

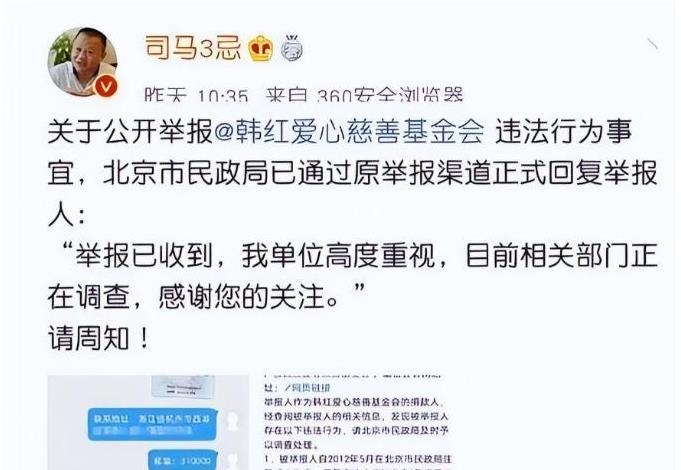

韩红这事儿也挺有意思。大家都知道她这些年忙着做慈善,又是救灾又是建医院,结果突然说要开演唱会,好多人一开始还担心她嗓子不行了。结果人家在成都首场一开嗓,好家伙,那高音飙得比二十年前还稳。我邻居王叔是退伍军人,平时最看不惯娱乐圈那些事,这次居然带着老伴儿去看了演唱会,回来逢人就夸:“这才是真艺术家,比电视上那些假唱的强多了。”

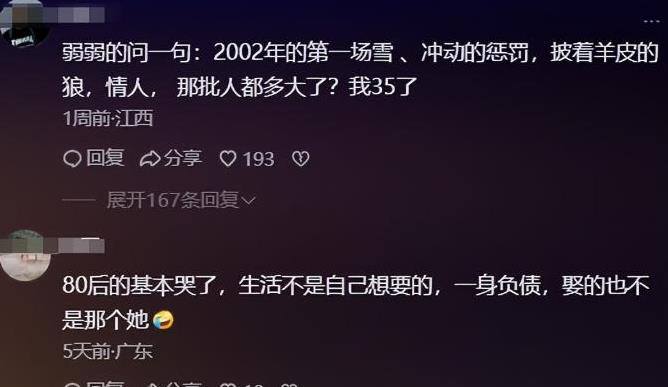

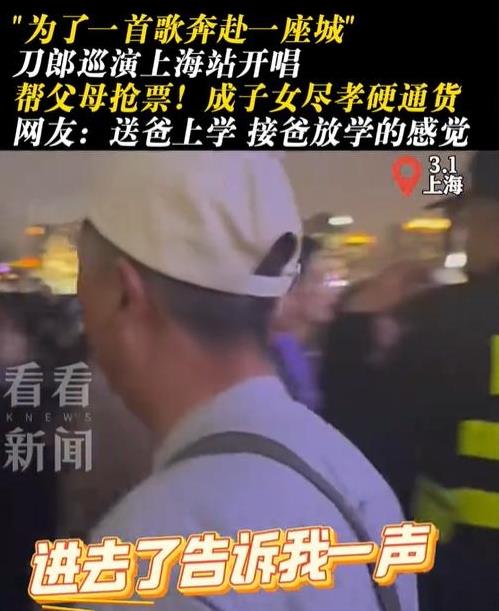

不知道大家注意到没有,现在看演唱会的人群特别有意思。上次我去看刀郎的场子,旁边坐着个穿西装打领带的大哥,看着像公司老板,结果《冲动的惩罚》前奏一响,他蹭地站起来跟着吼,领带都甩到后排人脸上去了。后排坐着的小年轻倒是安安静静坐着听,时不时拿手机录一段发朋友圈。散场的时候听见两个小姑娘聊天,一个说:“没想到我爸的偶像这么牛”,另一个接话:“我妈刚才在家庭群发了十个小视频”。

这些老歌手翻红背后,其实藏着个挺简单的道理。现在短视频平台上天天推的新歌,你听着旋律挺抓耳,过两天就忘了怎么唱。反倒是刀郎那些老歌,过了二十年,大家歌词都记得清清楚楚。上次我们同学聚会,有个做生意的同学喝多了,非要给大家唱《情人》,结果一桌四十多岁的人全跟着合唱,场面那叫一个热闹。

说到这儿想起个事,去年我们小区搞中秋晚会,物业请了个网红歌手来唱抖音神曲,结果台下大爷大妈们嗑瓜子聊天。后来物业经理急了,自己上台唱了首《西海情歌》,好家伙,全场大合唱,连巡逻的保安都站在门口跟着哼。这事说明啥?老百姓心里自有一杆秤,好不好听,能不能唱到人心里,大家门儿清。

现在有些年轻歌手可能不太明白,为啥自己粉丝几百万,开演唱会却坐不满。我侄女追的那个偶像团体,微博转发动不动就破百万,结果开演唱会最贵的票黄牛都卖不动。反观刀郎的票,开售三分钟就抢光,黄牛票价格翻了三倍还有人抢。这事要我说,粉丝刷数据和真金白银买票支持,根本不是一回事。

最近有个现象特别有意思,各地文旅局都开始用老歌当宣传曲。上回去喀什旅游,大巴车上循环播放《喀什噶尔胡杨》,导游说这歌让当地游客多了三成。在青海坐长途车,司机师傅必放《天路》,还跟我们炫耀:“韩红当年就是在这条路上找到的灵感”。你看,好歌不仅能让人记住旋律,还能带火一座城。

可能有人要问,这些老歌手还能火多久?要我说啊,只要他们还能唱,就能一直火下去。去年在济南看刀郎演唱会,前排几个大叔从头站到尾,每首歌都扯着嗓子跟唱。散场时听见他们商量要去下一场,说这是“补上年轻时的遗憾”。这话听着有点心酸,但也说明好音乐真的能穿越时间。

说到这儿想起来,现在年轻人也开始听这些老歌了。我儿子00后,手机里存着《2002年的第一场雪》,问他为啥听,他说:“我们乐队排练需要,这歌和声编排特别牛”。后来我去他们学校看演出,几个毛头小子改编的摇滚版《冲动的惩罚》,台下小姑娘们尖叫得比听流行歌还疯。这事说明啥?好东西经得起时间考验,还能玩出新花样。

最后说句实在的,咱们老百姓听歌就图个痛快。管他什么高雅不高雅,能让我在加班回家的路上跟着哼两句,能让我在同学聚会时喝高了吼一嗓子,这就是好歌。那些所谓的流量明星,数据再好看,不如菜市场大妈随口哼的一句“你是我的情人”来得实在。下次要是还有人说老歌手过时了,您就把演唱会现场大合唱的视频甩给他看——什么叫经典?这就叫经典!