惊鸿一瞥,缘起何方

应县木塔,历经千年风雨,依旧傲然屹立。它静静矗立在山西朔州应县的佛宫寺内,是世界上现存最高大、最古老的纯木结构楼阁式建筑 ,与意大利比萨斜塔、巴黎埃菲尔铁塔并称 “世界三大奇塔”。

这座木塔凭两万多个木构件相互卯榫咬合,便撑起了近 67.31 米的巍峨身躯,历经多次地震、战乱却安然无恙,其建筑技艺之精湛,结构之精妙,令人叹为观止,堪称建筑史上的奇迹。这样一座绝世孤品,在岁月的长河中曾一度隐没在历史的尘埃里,直到一位建筑学家的出现,才重新焕发出耀眼的光芒。

他,就是梁思成。梁思成与应县木塔的相遇,背后又有着怎样不为人知的故事?林徽因为何没有一同前往这场探秘之旅?而在梁思成的回忆录里,又是如何评价这座令他魂牵梦绕的木塔呢?让我们一同走进那段充满传奇色彩的岁月,探寻其中的奥秘。

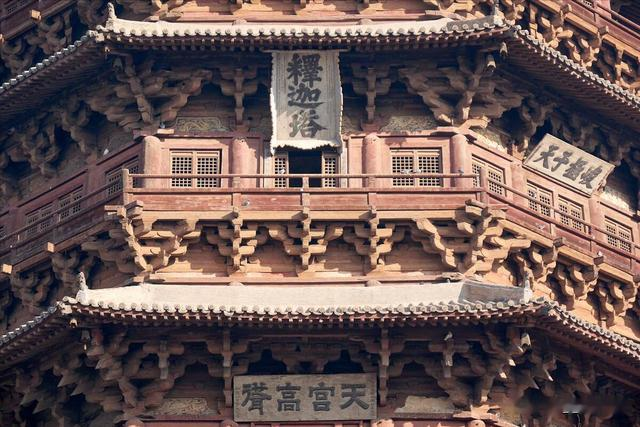

(应县木塔)

初闻塔名,心向往之1932 年,一个看似平常的日子,梁思成像往常一样沉浸在浩如烟海的学术资料中。作为中国营造学社法式部主任,探寻中国古建筑的奥秘是他毕生的追求。此时,一份来自日本学者关野贞的考古报告,如同一颗投入平静湖面的石子,激起了他心中的千层浪。

报告中,关野贞提及在山西大同以南大约 50 英里的应县城里,有一座建于 11 世纪的木塔,当地人称为 “应州塔”。这短短几行字,让梁思成瞬间兴奋起来。因为在华北地区,一直流传着 “沧州狮子应州塔、正定菩萨赵州桥” 的谚语,应州塔的大名他早有耳闻,如今得知它的具体位置和建造年代,怎能不让他激动万分。

从那以后,应县木塔就像一个神秘的谜题,时刻萦绕在梁思成的心头。他对木塔的关心,已经到了近乎痴迷的程度。早晨洗脸时,他会突然冒出一句:“上应县去不应该是太难吧?” 吃饭的时候,也会冷不丁地说:“山西都修有顶好的汽车路了。” 走路时,更是常常自言自语:“如果我能够去测绘那应州塔,我想,我一定……” 话到嘴边,却又常常戛然而止,或许是因为他觉得木塔太过神圣,生怕言语亵渎了这份向往。

(梁思成)

林徽因看着丈夫整日魂不守舍的样子,又是心疼又是好笑,忍不住打趣道:“阿弥陀佛,你所倾心的幸而不是电影明星!” 尽管林徽因嘴上这么说,但她心里明白,梁思成对待古建筑的这份热爱和执着,是深入骨髓的,她也在心底默默支持着丈夫的梦想。

然而,梁思成心中始终有个遗憾,那就是他从未见过应县木塔的模样。在那个交通和通讯都不发达的年代,获取一张远方古建筑的照片谈何容易。但梁思成并没有放弃,他绞尽脑汁,终于想出了一个办法 —— 写信给应县的照相馆。

可是,他根本不知道应县有没有照相馆,更不知道照相馆的具体地址。但这些困难并没有阻挡他的脚步,他抱着试一试的心态,在信封上写下 “探投山西应县最高等照相馆”,并随信附上一元钱作为酬金,恳请对方帮忙拍摄一张应县木塔的照片寄来。

没想到,这份看似有些莽撞的请求,竟然得到了回应。不久之后,梁思成真的收到了山西应县一家照相馆的来信,信中还附上了他梦寐以求的应县木塔照片。原来,应县当时只有一家照相馆,名叫宝华斋,照相馆的主人高培华是个热心肠,收到梁思成的信后,立刻用他的德制大画幅相机拍下了木塔的照片。高培华在回信中提出,希望梁思成能帮他购买一些北平的信纸和信笺作为报酬。梁思成欣然应允,收到照片后,他如获至宝,反复端详着照片中的木塔,心中对它的向往愈发强烈,前往应县实地考察的想法也愈发坚定。

(应县木塔)

艰难旅程,终见真容1933 年 7 月,梁思成终于踏上了前往应县的考察之路。同行的有中国营造学社的刘敦桢、莫宗江和纪玉堂。这次考察,他们肩负着揭开应县木塔神秘面纱的重任,每个人都满怀期待,又略带紧张。

当时的交通条件十分艰苦,从北京到应县,需要先坐火车到大同,再从大同转乘汽车到山阴县岱岳镇,最后换乘骡车前往应县。一路上,道路崎岖不平,尘土飞扬,他们在颠簸的车厢里,忍受着酷热和疲劳。但这些困难并没有消磨他们的热情,反而让他们对即将见到的木塔更加充满期待。

经过几天的长途跋涉,他们终于到达了应县。当骡车距离应县城还有 20 里时,梁思成远远地就看到了那座令他魂牵梦绕的木塔。在夕阳的余晖下,木塔的轮廓若隐若现。梁思成激动得心跳加速,他目不转睛地盯着木塔,生怕错过任何一个细节。随着骡车的逐渐靠近,木塔的身影越来越清晰,梁思成的心也越来越激动,他在心中默默念叨着:“终于见到你了,应县木塔。”

(应县木塔)

当他们终于站在木塔脚下时,眼前的景象让他们所有人都惊呆了。木塔高大雄伟,巨大的塔身由无数个木构件层层叠叠搭建而成。抬头仰望,塔顶直插云霄,仿佛要与天空融为一体。梁思成被眼前的景象深深震撼了,他的心中涌起一股难以言表的感动和敬畏之情。他在给林徽因的信中写道:“塔身之大,实在惊人。每面三开间,八面完全同样。我的第一感触便是你不在此同我享此眼福。不然我真不知道你要几体投地的倾倒!”

走进木塔内部,更是别有一番天地。塔内供奉着巨大的佛像,佛像庄严肃穆,神态安详,仿佛在守护着这座木塔。四周的墙壁上绘有精美的壁画,虽然历经岁月的侵蚀,依然色彩鲜艳,栩栩如生。壁画的内容丰富多样,有佛教故事、人物画像、自然风光等,每一幅都展现了古代艺术家的高超技艺和丰富想象力。梁思成和他的同事们被眼前的一切深深吸引,他们迫不及待地拿出测量工具,开始对木塔进行详细的测绘和记录。

(应县木塔)

深入探寻,震撼发现应县木塔完全依靠两万多个木构件相互卯榫咬合而成,这让梁思成惊叹不已。他仔细观察着每一个构件的连接方式,心中对古代工匠的智慧佩服得五体投地。在那个没有现代机械和先进工具的时代,工匠们仅凭借着双手和简单的工具,就能将这些木构件精准地拼接在一起,构建出如此庞大而稳固的建筑,实在是令人难以想象。

木塔的斗拱更是精妙绝伦,如同盛开的莲花,层层叠叠,美不胜收。斗拱是中国古代建筑中特有的一种结构,它不仅能够增加建筑的美观性,还具有重要的力学作用。应县木塔上共使用了 54 种(数量说法不一)不同形式的斗拱,种类之多,堪称古建筑中的斗拱博物馆 。梁思成和他的同事们对这些斗拱进行了详细的测绘和记录,他们发现,斗拱的结构设计非常科学,能够有效地分散和承受来自各个方向的力,从而保证了木塔的稳定性。

为了获取更准确的数据,梁思成不顾个人安危,亲自爬上木塔的顶层进行测绘。木塔的楼梯又陡又窄,而且年久失修,每走一步都伴随着嘎吱嘎吱的声响,仿佛随时都会坍塌。但梁思成没有丝毫退缩,他小心翼翼地攀爬着,心中只有一个信念:一定要揭开木塔的秘密。

(应县木塔)

在测绘过程中,梁思成还发现了一些珍贵的文物和历史遗迹。塔内的壁画虽然历经岁月的侵蚀,但依然色彩鲜艳,栩栩如生。这些壁画内容丰富,包括佛教故事、人物画像、自然风光等,是研究古代佛教文化和艺术的重要资料。此外,塔内还供奉着两颗佛牙舍利,据说是释迦牟尼佛的真身舍利,这一发现更是让应县木塔声名远扬。

梁思成和他的同事们在应县木塔停留了整整一个星期,他们每天早出晚归,全身心地投入到测绘和研究工作中。在这一个星期里,他们仿佛与木塔融为一体,感受着它的心跳,聆听着它的故事。他们用手中的笔和测量工具,记录下了木塔的每一个细节,为后人研究这座古建筑留下了宝贵的资料。

(梁思成林徽因)

木塔之叹,思成之忧梁思成、莫宗江等人,调查测绘应县木塔时,认为“这塔的现状尚不坏,虽略有朽裂处”。当时,应县有关人士想修塔,梁思成还热心地准备加入。然而,木塔很快在没有梁思成等人参与的情况下被“修”了。

原来,当地主张修塔的人士认为,玲珑宝塔不玲珑,破坏了风水,因此将塔身上部四个明层,除东南西北四个正方向当中一间安装格扇门外,其余内含斜撑子的夹泥墙统统拆改为格扇门 。

梁思成看到这一改变后,心痛不已,称其为 “木塔八百余年以来最大的厄运”。在他看来,这种灰泥墙壁不仅可避风雨,而且斜戗对于构架尤能增强其坚固性。而如今夹泥墙被拆除,不仅毁坏了可贵的古壁画,改变了古建筑的原形,而且对于塔的保固方面,有着莫大的影响。他忧心忡忡地预言:“在最近的将来,必须恢复原状,否则适足以促短塔的寿命而已。”

梁思成的担忧并非毫无根据。这些夹泥墙和斜撑,是木塔结构中不可或缺的一部分,它们相互配合,共同支撑着木塔的重量,增强了木塔的稳定性。如今夹泥墙被拆除,就如同抽掉了木塔的 “筋骨”,使得木塔在面对风雨、地震等自然灾害时,变得更加脆弱。而且,拆除夹泥墙的过程中,还对塔内的壁画造成了严重的破坏,许多珍贵的历史文化遗产就这样毁于一旦,这让梁思成感到无比痛心。

尽管心中充满了忧虑,但梁思成并没有放弃对木塔的保护。他和同事们在考察结束后,立即将木塔的情况写成报告,希望能够引起相关部门的重视,采取有效的保护措施。然而,在那个动荡不安的年代,他们的声音显得如此微弱,木塔的命运依然悬而未决。

(林徽因)

回忆往昔,林氏未行1933 年 7 月,当梁思成一行人在大同完成考古测绘,准备前往应县探寻木塔的奥秘时,林徽因却做出了一个令人意外的决定 —— 她选择了回京。

林徽因给出的理由是想孩子。此时,他们的孩子梁从诫还不满一岁,作为母亲,长时间的分离让她心中满是牵挂。孩子的一颦一笑、一举一动,都时刻牵动着她的心。在外面的日子里,她常常会想起孩子那可爱的模样,想象着孩子是否吃得好、睡得香,有没有生病。这种对孩子的思念之情,在她心中日益浓烈,最终促使她决定提前返回北平,回到孩子的身边 。

然而,除了对孩子的思念,或许还有其他的因素在影响着林徽因的决定。她深知梁思成对于应县木塔的痴迷和期待,这次考察对于梁思成来说,意义非凡。她不想因为自己的存在,分散梁思成的注意力,影响他对木塔的考察工作。她希望梁思能够全身心地投入到对木塔的研究中,与木塔来一场 “灵魂的约会”,让他和这塔的因缘圆满。

从另一个角度来看,林徽因的身体状况也可能是她做出这个决定的原因之一。古建筑考察是一项非常艰苦的工作,需要长时间的奔波和劳累。在之前的考察中,林徽因已经经历了许多艰辛,身体也逐渐有些吃不消。而前往应县的路途遥远,交通不便,条件艰苦,她担心自己的身体无法承受这样的折腾,不仅会影响自己的健康,还可能会给考察团队带来不必要的麻烦。

尽管林徽因最终没有与梁思成一同前往应县,但她的心却始终与梁思成和应县木塔紧紧相连。在梁思成考察期间,她每天都盼望着能收到梁思成的来信,了解考察的进展和木塔的情况。而梁思成也深知林徽因的牵挂,他每天都会给林徽因写信,详细地描述自己在应县的所见所闻、所思所想,将自己对木塔的热爱和敬畏之情,通过一封封信件传递给林徽因 。这些信件,不仅是梁思成考察木塔的记录,更是他们夫妻之间深厚感情的见证,堪称 “最高级的情书”。

(应县木塔)

木塔情书,浪漫见证在应县考察的日子里,梁思成与林徽因之间的信件往来,成为了这段旅程中最温暖的回忆。每一封信,都承载着梁思成的思念和对木塔的热爱,也传递着林徽因的牵挂和支持。

梁思成每天都会抽出时间,给林徽因写信。他在信中详细地描述着木塔的每一个细节,从塔基的坚固,到塔身的雄伟,再到塔顶的壮丽,无一遗漏。他还会分享自己在测绘过程中的发现和感受,那些古老的木构件、精美的斗拱、神秘的壁画,都让他兴奋不已。他写道:“今天我们爬上了塔顶,那感觉真是奇妙极了。站在塔顶,仿佛伸手就能触摸到天空,风在耳边呼啸,眼前是一望无际的美景。我真想立刻把这一切都讲给你听,让你也能感受到我的喜悦。”

除了对木塔的描述,梁思成在信中也表达了对林徽因深深的思念。他写道:“没有你在身边,总觉得少了些什么。每看到一处美丽的风景,每有一个新的发现,我都希望你能在我身边,与我一同分享。我好想你,还有孩子们,真想快点回到你们身边。”

林徽因收到信后,总是迫不及待地打开,一字一句地读着。她仿佛能透过这些文字,看到梁思成在木塔下忙碌的身影,感受到他对古建筑的那份执着和热爱。她会在回信中,分享自己的生活琐事,表达对梁思成的关心和牵挂。她还会对梁思成在信中提到的关于木塔的问题,提出自己的见解和想法,与他一起探讨。她写道:“看到你在信中对木塔的描述,我仿佛身临其境。真后悔没有和你一起去,错过了这样一次难得的机会。不过,我会在这里好好照顾自己和孩子们,等你回来,再听你详细讲述这段奇妙的旅程。”

这些信件,不仅是他们夫妻之间情感的纽带,也是他们对古建筑研究的交流平台。在那个动荡的年代,他们通过这些信件,相互鼓励,相互支持,共同追寻着心中的梦想。这些信件,也成为了他们爱情的见证,在岁月的长河中,散发着温暖而迷人的光芒。

(应县木塔)

后世回响,传承守护时光荏苒,岁月如梭,应县木塔在历史的长河中静静伫立,见证着时代的变迁。如今,它已成为世界瞩目的文化瑰宝,吸引着无数游客和学者前来观赏、研究。它不仅是中国古代建筑艺术的杰出代表,更是中华民族智慧和精神的象征。

然而,历经千年风雨侵蚀、地震灾害以及人为破坏,应县木塔如今面临着严峻的保护挑战。塔身倾斜、木构件腐朽、斗拱变形等问题日益严重,让这座千年古塔岌岌可危。为了保护应县木塔,政府和社会各界采取了一系列措施,投入了大量的人力、物力和财力。专家们也在不断探索新的保护技术和方法,力求让这座珍贵的文化遗产得以长久保存。

在保护木塔的过程中,梁思成的研究成果和保护理念发挥了重要的指导作用。他的测绘图纸和研究报告,为后人了解木塔的结构和历史提供了宝贵的资料。他对木塔的热爱和执着,也激励着一代又一代的文物保护工作者,为保护这一珍贵的文化遗产而不懈努力。