在四川的悬崖峭壁上,时常能看见一位老人,腰间系上一根简单的绳索,在山间晃荡。

而让他如此冒险的,就是那一斤2万6千元的野生燕窝。

一年里,他只要出来采那么几次,就够一家人躺平生活了。

但令人不解的是,如此暴富的“采燕人”,愿意做的人却越来越少。

就连老人的儿子,听说父亲要教他们采燕窝时,也是一脸惊恐,这是为何?

海子村的神秘传统

在四川凉山州的雅砻江畔,坐落着一个与世隔绝的小村庄——海子村。

但由于位置太过偏僻,村民们只能自给自足,生活十分清贫。

所谓采燕,就是采集燕窝的活计,相传,这一行当在海子村已经有了数百年的历史了。

早在明朝中期,先民们就发现了栖息在悬崖峭壁上的金丝燕。

它们用唾液和海藻建造的巢穴,竟是一种珍贵的滋补佳品。

到了清朝,海子村的采燕技艺已经十分成熟,村民们采集的燕窝品质在全国也是首屈一指的。

然而,在那个物资匮乏的年代,燕窝的价值还未被大多数人所认识。

采燕,对于村民们来说,更多的是一份副业。

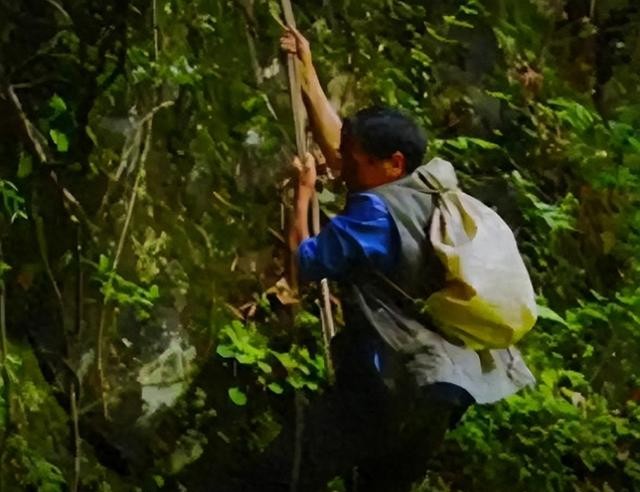

每到燕窝成熟的季节,村里的男人们就会结伴进山,攀上高耸入云的悬崖,寻找燕子的巢穴。

等到采集了足够的燕窝,再背着沉甸甸的筐子回到村中,拿到集市上去卖。

卖燕窝的收入虽然不算丰厚,但对于村民们来说,却是一笔不小的额外收入。

何况采燕也不需要常年劳作,一年只在固定的季节出几次山。

既不耽误种庄稼,又能给家里带来一些补贴,可谓一举两得。

久而久之,采燕成了海子村男人们代代相传的手艺。

最后一位“采燕人”

许多村民从小就跟着父辈学习攀岩技巧,熟悉山林地形,只为将来能成为一名出色的采燕人。

余成明就是在这样的环境中长大的,他出生于海子村的一个贫困家庭,从小就对采燕充满了好奇。

儿时的余成明,常常目送村里的采燕人们出山,然后满怀期待地等待他们凯旋。

看到父老乡亲们带着采集的燕窝回到村中,脸上洋溢着丰收的喜悦,小余成明的心里也燃起了一个梦想。

16岁那年,余成明终于如愿拜到了,村里两位最负盛名的采燕人门下。

为了学好这门手艺,他起早贪黑,刻苦钻研,很快就掌握了在悬崖峭壁上攀登、在洞穴中探索的技巧。

为了磨炼胆量,余成明常常独自一人深入山林,攀登那些连老采燕人都望而却步的陡峭岩壁。

就这样,余成明出师了,成为了一名真正的采燕人。

每年燕窝成熟的季节,他都会和村里的其他采燕人一起,背着简单的行囊,手握藤绳,走向那些绵延不绝的山脉。

尽管采燕的收入不算丰厚,但对于余成明来说,却是改善家境的希望所在。

为了让家人过上好日子,他一次次地挑战自己的极限,攀登那些高耸入云的峭壁,探索那些幽深曲折的洞穴。

功夫不负有心人,渐渐地,余成明成了村里采燕技艺最高超的人。

他采集的燕窝品质最佳,在市集上也总能卖到好价钱。

然而,常年在悬崖峭壁间穿梭,危险也无时无刻不在威胁着 采燕人的生命。

余成明也曾数次在绝境中化险为夷。

有一年,余成明在探索一个新发现的洞穴时,不慎惊动了洞中的蝙蝠群。

成千上万只蝙蝠受到惊吓,四散飞逃,洞穴内顿时乱作一团。

余成明在慌乱中失足,险些坠入深不见底的洞底。

千钧一发之际,他用尽全力抓住了岩壁上的一块突起,这才捡回一条命。

还有一次,余成明在攀登一处陡峭的岩壁时,突遇山洪暴发。

大雨倾盆而下,山洪夹杂着泥沙、石块,呼啸而来。

情急之下,余成明紧紧贴在岩壁上,任凭山洪从头顶冲刷而过,泥水溅了他一身,但他却不敢有丝毫松懈。

等到山洪终于退去,余成明早已精疲力尽,全身上下没有一处不在隐隐作痛。

除了这些突发状况,悬崖上随时可能坠落的风化岩石。

洞穴里潜伏的毒蛇、野兽,都是采燕人时刻面临的威胁。

余成明一次次死里逃生,也练就了一身过硬的本领。

他熟悉每一处悬崖峭壁,了解每一个燕子洞的位置。

攀登在岩壁上,他如履平地,探索在洞穴中,他如入无人之境。

同时,他还积累了丰富的野外生存经验,知道如何躲避山洪、野兽、毒虫的威胁。

岁月如梭,转眼间余成明已在崖壁间挥洒汗水几十载。

这些年来,他见证了海子村的变迁,也见证了燕窝价格的飞涨。

余成明清楚地记得,自己刚开始采燕时,一斤燕窝的价格不过二十元。

而现在,好的燕窝已经涨到了两万六千元一斤。

随着燕窝身价的水涨船高,采燕也渐渐成了村民们的主业。

余成明也因为高超的采燕技艺和品质上乘的燕窝而名声大噪,成了村里的名人。

他攒下的钱,不仅翻修了家中的旧屋,还盖起了村里少有的两层小洋楼。

然而,好景不长……

后继无人的窘境

随着野生燕窝的日益稀缺和采燕的危险性日益增加,愿意从事这一行当的人越来越少。

再加上人工养殖燕窝技术的日渐成熟,野生燕窝的市场逐渐萎缩。

渐渐地,海子村的采燕人也一个接一个地退出了这个行当,村子又恢复了往日的宁静。

眼看着昔日的采燕热渐渐冷却,余成明心里也不免有些感慨。

他深知,自己已不再年轻,攀爬悬崖时,手脚已然不如从前灵活,探索洞穴时,视力也大不如前。

常年的风吹日晒,也在他的脸上刻下了深深的皱纹。

余成明开始考虑退休的事情,他想把多年的采燕经验传授给儿子,让这门祖传的手艺得以延续。

然而,当他把这个想法告诉儿子们时,他们都露出了惊恐的表情。

大儿子余正才直言不讳地说:“爸,我不学!有命挣钱我也得有命花啊!”

“再说了,现在有人工养殖的燕窝,品质好,价格又便宜,谁还会来买我们的野生燕窝啊。”

就连余成明的妻子也极力反对,她可不想儿子们像余成明一样,每天把脑袋别在裤腰带上生活。

再说了,现在时代不同了,只要有手有脚就饿不死,何必天天赌命生活?

面对家人的反对,余成明也无可奈何,他隐隐有个预感,随着时代的变迁,采燕这一行当或许终将消失。

曾经,它是海子村男人们引以为豪的手艺,如今却门庭冷落,后继无人。

想到这里,余成明心中不免有些黯然神伤。

结语

参考文献:

1.红星有话说-2019.5.22-《四川雅砻江:最后的采燕窝人 一两燕窝两千多 儿子却宁愿打工》

2.红星新闻-2019.5.22-《雅砻江最后的采燕窝人:贵的一斤2万6,儿子宁愿打工也不学》