公元121年,汉安帝在邓太后去世后,迅速展开对外戚邓氏的清算,邓骘、邓凤等一众权贵被迫自杀。然而,这场看似皇权重振的胜利,却并未终结外戚专权的宿命。汉安帝在清除旧外戚后,又将权力交给了新的外戚——耿家、宋家、阎家。这种循环往复的权力更替,揭示了东汉外戚专权的深层逻辑:皇权的衰微与权力真空的必然产物。

东汉开国皇帝刘秀对外戚专权有着深刻的警惕。他亲眼目睹了西汉末年王莽篡权的全过程,深知外戚对皇权的威胁。因此,刘秀在位时对外戚采取了严格的防范措施。他削弱了郭圣通家族的势力,却对阴家网开一面,原因在于阴丽华的贤德与阴家的自律。

阴家兄弟阴识、阴兴等人深谙"亢龙有悔"的道理,主动拒绝封赏,避免了权力的过度膨胀。刘秀虽然对阴家给予了名誉上的尊崇,但在实权上始终严加控制。这种"名实分离"的策略,成为东汉初期遏制外戚专权的重要手段。

东汉皇帝的短命,成为外戚专权的催化剂。刘秀享年62岁,是东汉皇帝中的长寿者。其子汉明帝48岁去世,已显短命之兆。到了汉章帝,年仅33岁便撒手人寰,留下10岁的汉和帝继位。这种幼主临朝的局面,为外戚专权提供了天然的土壤。

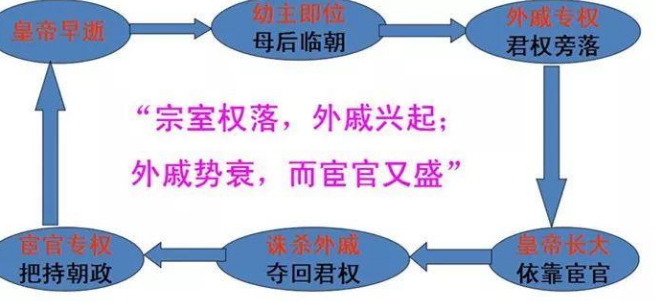

汉和帝10岁登基,朝政大权自然落入窦太后及其兄弟窦宪手中。窦宪凭借军功,一度成为权倾朝野的大将军。然而,汉和帝13岁时发动政变,成功夺回权力,展现了罕见的政治手腕。可惜,汉和帝27岁早逝,其子汉殇帝仅百天便夭折,外戚邓氏再次掌权。这种"幼主-外戚"的循环,成为东汉政治的常态。

外戚专权的另一面,是宦官集团的崛起。汉和帝夺权时,依靠宦官郑众等人的协助;汉安帝清算邓氏时,也借助了宦官李闰、江京的力量。这种外戚与宦官的权力博弈,贯穿了东汉中后期的政治史。

汉顺帝时期,宦官孙程因拥立之功被封为万户侯,标志着宦官集团的正式崛起。然而,宦官集团的权力同样不稳定,汉顺帝不久便以"争功"罪名罢免了19位封侯宦官。这种外戚与宦官的交替专权,反映了东汉皇权的持续衰微。

东汉初年,刘秀通过加强皇权集中,成功遏制了外戚专权。然而,这种制度设计也成为后期外戚专权的根源。皇权过度集中,导致幼主无法有效行使权力,只能依赖外戚或宦官代理。

汉安帝时期,邓太后主政近20年,其兄弟邓骘、邓悝等人掌控朝政。汉顺帝时期,梁太后临朝,其家族成员梁冀成为权倾朝野的大将军。这种外戚专权的局面,正是皇权过度集中的必然结果。

东汉外戚专权的历史,揭示了权力制衡的重要性。刘秀虽对外戚严加防范,却未能解决皇权集中的根本问题。幼主临朝、皇帝短命等因素,最终导致外戚专权成为东汉政治的顽疾。

从阴家的自律到窦宪的专横,从邓太后的长期主政到梁冀的跋扈,东汉外戚专权的演变,是一部权力失衡的历史。它提醒我们,任何制度设计都必须考虑权力的制衡与监督,否则,历史的悲剧必将重演。