1982年,湖南一小学生在山上放牛时尿急,跑到一断崖处小解,忽然瞧见土里冒着绿光,走近一看,发现是个大兽头,顿时吓得丢下牛就跑。

9月的某个傍晚,湖南岳阳一名小学生在鲂鱼山放完牛回家时,突感一阵尿意,他急忙把牛拴到树上,然后跑到一处断崖边上撒尿。

小孩边撒边回头看牛,就在他扭头的一瞬间,忽然看见旁边的黄土中,似乎藏着什么东,在落日余晖的照耀下,微微透着些绿光。

在好奇心的驱使下,小孩提起裤子,朝着那神秘东西走去,他蹲下来仔细一瞧,顿时吓得魂飞魄散,原来那泛着绿光的东西是一个瞪着眼睛的兽头。

小孩从未见过这类玩意,加上天色渐暗,他顿时被吓得不轻,扔下牛就往家的方向跑去。一到家,他就把这件事告诉了父亲。

小孩的父亲正喝酒尽兴,看着受到惊吓的儿子语无伦次地说着什么怪物、什么兽头的,就是不见把牛牵回来,不禁有些恼怒。

鲂鱼山他去过无数次,不曾见过有什么怪物猛兽的,孩子究竟是看到了什么,被吓成这样?于是,他带上一把锄头,在儿子的带领下来到了断崖处。

父亲一看牛还在,顿时松了一口,随即问儿子怪兽在哪?小孩明显是对刚看到的“怪物”有所忌惮,迟迟不敢上前,只是用手给父亲指了指地方。

父亲走近仔细一看,终于弄清楚了“怪兽”的来历,只见那是一个青绿中略带锈迹的铜器,上面雕刻着精致的兽头,惟妙惟肖的。他附身去拔,谁知用了很大力,兽头却埋在土里纹丝不动。

看来这东西大有来头,父亲赶紧用锄头在兽头下方刨了起来,他越挖越兴奋,因为这个铜器远比他想象中大得多!

父亲欣喜若狂,赶紧叫儿子过来过来帮忙,小孩也无可奈何,悻悻地走了过来,眼前的物件让他震惊不已。

原来这吓人的东西并不是什么“怪兽”,而是一个精美绝伦的鸟形兽头,雕刻在铜器之上好似浑然天成。

最终,在父子二人的努力下,有着四只鸟形兽头的青铜缸子被刨了出来。父亲下手一般,发现还挺重的,于是便将它绑在牛背上驮了回去。

一路上,难免会遇到熟人,大伙听闻有新鲜事发生,都赶来凑热闹。有人说这是别人不要的工艺品,不然哪能轻易被挖掘;也有人说这是古代的文物,偷偷藏起来能卖好多钱;还有人说这就是一破铜缸子,谁也不要。

村里的老人却不这么认为,嘱咐一定要找些专业人员好好研究一番。面对众说纷纭,村长有自己的判断,他认为这青铜器定是一件古代史文物,还特别叮嘱小孩父亲不要轻易处置,建议他赶紧送去当地博物馆。

村长见多识广,颇有威望,他这么一说,大伙也都觉得在理,于是在乡亲们的帮忙下,铜缸被送去了岳阳市老博物馆。

工作人员看到这件青铜器又惊又喜。因其在岳阳出土较少,如果是真品,将对整个地区的考古工作产生重大影响,甚至具有教学意义。

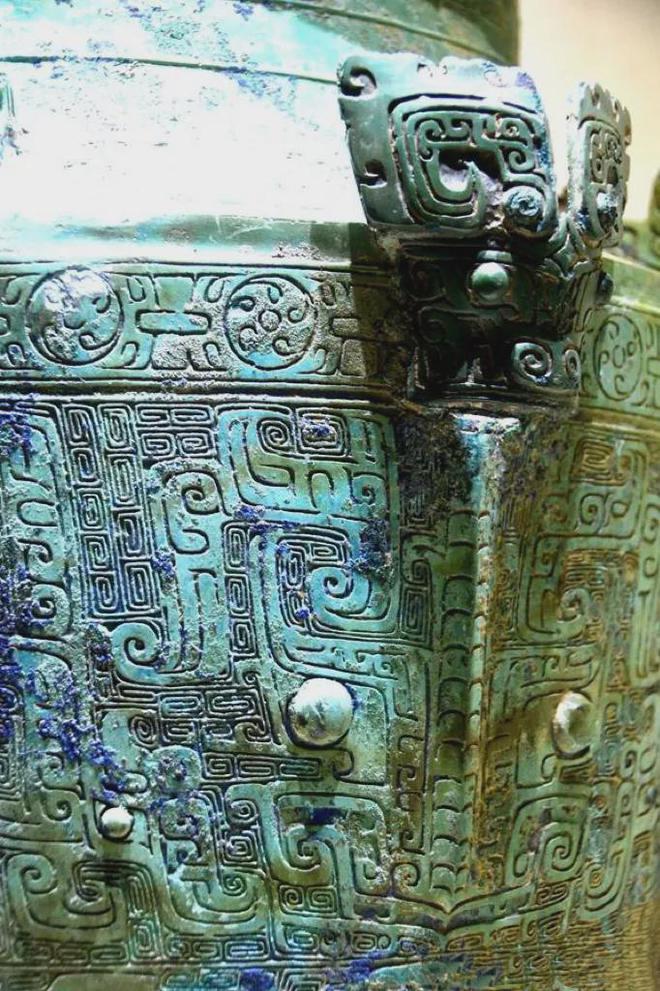

后来,经过专家鉴定,这竟是一件价值连城的文物——商代青铜罍。它的肩部有狮子扁身蜂鸟,腹部、圈足共有四处扉棱,把整个铜器分为四个部分,且每个部分纹路一致。

因为腹部以下有三条鱼纹,所以被命名为“鱼纹青铜罍”。专家说,这件青铜罍小口且有高圈足,其独特的米字纹和鱼纹都可以证明是商代晚期长江中下游的特色。

放牛娃一家因为发现文物有功,得到了政府发放的200元奖励金。而其余参与文物搬运的村民也受到了表扬,每人奖励毛巾4条。

那什么是罍(lei)呢?它是古代常见的一种酒器,从花纹上看,常见纹饰有饕餮纹、龙纹与蕉叶纹。更有一些衍生样式,如:方体小口圆肩平底式、方体小口圆肩圈足式、方体高颈狭圆肩高圈足式、大口短颈广肩低体平底式等。

从罍器的材质上看,古人喜欢用青铜、白陶、灰陶、瓷制品来制作,并且商代后期罍器常被赋予双鼻,而西周后期多无鼻。

青铜罍在商代晚期和春秋时期最为流行。总共有两种形态:方形与圆形。方形罍出现于商代晚期,而圆形类在商代和周代皆有流行。

不仅如此,商代与周代关于青铜罍的设计也大有差异。商代侧重于展示罍华贵繁复的工艺之美,且外形瘦高。而周代更偏爱内敛之美,青铜罍纹路变少,整体看去较为素雅,形态也从瘦高转变为矮粗。

由于古代技术的限制,造成青铜罍的制作工艺繁杂,底部和上部无法一次制成,所以底是后加的,且较为粗重。而现代工艺品通过树脂膜一次制成,底部很薄,无法与之比拟。

另外,青铜罍深受历代帝王所喜爱。梁孝王刘武是汉代有名的古董收藏家,他的库房里便有一件青铜罍被视作珍宝。刘武临死前也托付子孙妥善保管青铜罍,不允许将其赠与外人。

后梁王还是执意把青铜罍送给自己的王后,被汉武帝痛斥不孝,加以处罚。可见青铜罍的意义不只是盛酒这般简单,还承载着古人对青铜工艺的重视与喜爱。

青铜罍种类繁多,不仅有鱼纹青铜罍,淊御史罍、战国兽耳罍等等青铜器也深深吸引着一代代炎黄子孙。

经过岁月雕琢,出土后的青铜罍也出现了凹凸不平的痕迹,这充分展现了文物的历史性,以及岁月的厚重感。

商鱼纹铜罍铸造精良,为我国考古挖掘添上了浓墨重彩的一笔。如今,它被保存于岳阳博物馆中,是当之无愧的镇馆之宝。

有兴趣的朋友,可以前去观摩一番,古人对酒器设计的巧思,以及华夏文明别具一格的灿烂底色都在鱼纹铜罍中显现出来。