“妈妈,我疼,救我。”

4月1日,沈阳市浑南区一个高档小区内,突然传来一阵惊呼。

一名年仅16岁的少年从高层坠下,后经医护人员全力抢救无效,当天19时宣告死亡。

令人震惊的是,去世的少年名叫于行健,生前还曾是东北育才信息学的奥赛选手。

两度荣获季军,甚至还一举拿下过全省第一,用“天才学霸”来形容于行健一点儿都不为过。

然而如此天赋异禀且优秀的少年,为何会突然选择用这样极端的方式提前结束自己的生命?

甚至去世前的最后时刻,他的嘴里竟还呼喊着“妈妈,我疼,救我”,这到底是怎么回事?

直到于行健的父亲发出那篇字字泣血的悼文,才似乎撕开了这场悲剧背后的残酷真相......

天才陨落

翻开于行健同学的履历,会发现这几乎是一部“学霸”的标准化模板。

于行健初三那年就拿下了辽宁省信息学奥赛季军,这是他人生中第一次获得重大奖项。

紧接着第二年,他就又以接近满分的成绩斩获了全国青少年科技教育成果大赛的金奖。

这个奖项的含金量要更胜一筹,也为接下来于行健同学进入辽宁省队的比赛铺垫了基础。

如今身在高二的他,又顺利入选辽宁代表队,总成绩在全省排行第三。

按照这个势头,于行健距离清华北大似乎也只有一步之遥。

然而这个“别人家的孩子”,却选择在愚人节这天用生命开了一个巨大的玩笑。

他从高楼一跃而下,结束了人生。

就在于行健遗憾坠楼去世的前几天,3月底的时候,他参加的信息学竞赛最新名单公布。

名单中显示他的排名较为靠后,最终没能获得入选资格,遗憾落选。

有人猜测或许就是这次落选带给于行健同学的打击过大,才导致他最终走向了“自我了结”。

甚至有人冷嘲热讽,说他空有成绩,心理承受能力却如此脆弱。

可当看到于行健父亲的回应后,才知道16岁少年因何绝望。

于行健的父亲在信中写道,“你从小如灵童附体般聪慧,却越长大越像被魔丸缠身。”

学霸儿子,为什么会成为父亲口中的“魔丸”呢?

迟到的忏悔

长篇的文字看下来,网友感受到更多的却是字里行间透露出的令人窒息的亲子关系。

他的父亲提到,自己的儿子长期压抑天性,“一直为了父母做自己并不喜欢的事情”。

虽然从小就展现出了惊人的天赋,但于行健之后走的还是父母给他安排的路而不是自己喜欢。

最初学习和竞赛成绩一直都保持得十分优异,但越往后于行健就越表现出了些许的抗拒。

可这些在他父亲眼中,却被视为是孩子“时而又成了魔丸,肆意挑战这个世界的规则。”

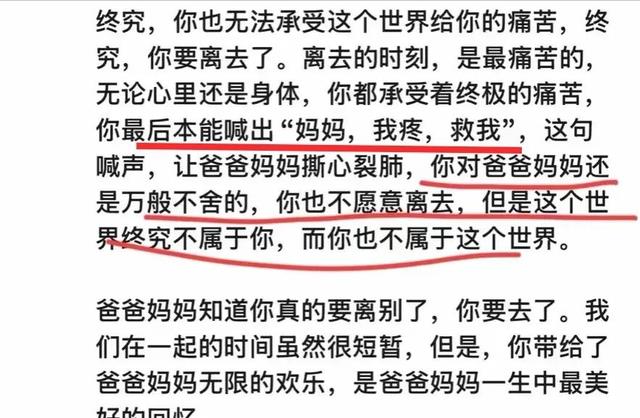

信的最后,于行健的父亲还透露出了一个重要细节,他称儿子离去的时刻是最痛苦的。

“你最后本能喊出‘妈妈,我疼,救我’,这句喊声,让爸爸妈妈撕心裂肺。”

直到悲剧发生,父亲似乎都没有真正醒悟,他们给了孩子最好的资源却从未问过孩子的意愿。

这封悼文被网友称为是“中国式家庭教育的剖白”。

父母将孩子的优秀等同于自己的“教育成果”,却忽视了孩子作为独立个体的情感需求。

更有评论尖锐指出,“不是孩子接受不了平庸,而是父母接受不了孩子的平庸。”

实际上真要说起来的话,于行健的悲剧并不是偶然,或许是多重压力的集中爆发。

信息学奥赛被称为“最卷赛道”,省前十名的分差常不足10分,一次失误便可能断送前程。

于行健在社交平台上发出的文字温暖过无数人,满墙的奖状更让父母引以为傲。

可这样的“完美”背后,却是他在社交媒体上越来越频繁出现的“累”“想休息”的呐喊。

关于他坠楼的真正原因,至今没人能说出个具体的所以然来,就连他的父母也无从说起。

在同学眼中,他是“温柔、真诚、善良”的代名词。

或许表面上风光无量的学霸,心中早已积压了态度对父母,对好名声的怨气。

竞赛失利,只是压死骆驼的最后一根稻草。

同时学校心理健康教育的滞后,或许也是又一重影响因素。

即便在东北育才这样的名校,心理咨询也还是只停留在“填表格、做问卷”阶段。

类似的案例屡见不鲜,一次又一次地给众多家长敲响警钟,却还是容易被忽视。

2023年河南学生因“学习压力”坠亡、2024年湖南寄宿学校隐瞒坠楼真相……

这些事件暴露出无论是家庭还是学校,青少年的心理危机都没能引起足够的重视。

这次于行健同学的不幸,再次掀起了舆论的又一波讨论。

有效规避

最先关注到这件事的大多都是家长,不少家长都在反思,自家孩子有没有出现异常。

有网友指出,“天才的叛逆,普通父母根本无力引导。”

还有网友坦言,自家孩子也曾经因为竞赛压力出现心理问题,甚至感叹“痛苦也是解脱”。

两相对比,有家长还直言,“还是我家学渣孩子好,成绩永远靠后但心情永远很好。”

当然,任何时候“唯成绩论”都不可取,但对于孩子的教育还是要张弛有度。

同时,“唯竞赛论”的升学路径本就挤压了很多孩子的多元化成长空间。

这种情况下,“优等生”群体往往会成为隐性压力的最大受害者。

有网友提出建议,呼吁社会“建立动态心理评估机制”,打破成绩至上的单一评价体系。

的确,于行健同学用生命敲响的警钟,需要全社会的回应。

希望家长可以停止将孩子视作“教育成果展示品”,尊重孩子们的独立人格与选择。

学校也可以将心理健康教育纳入日常,尤其关注“学霸”群体的隐性压力。

最后期待社会能够拓宽升学路径,让“普通”也能被接纳,让教育回归健康快乐的本质。

结语

生而为人,平安健康远比“优秀”更重要。

愿于行健的离去,能成为改变教育生态的转折点。

毕竟,每一个孩子都该有权利说一句,“我不想赢,我只想好好活着。”

免责声明:文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。