厦门白鹿洞寺:历史与文化的交汇之地!

厦门白鹿洞寺,坐落于福建省厦门市,是一座集历史、文化与宗教于一体的古老寺院。

它不仅以其独特的建筑风格和深厚的佛教底蕴闻名,更因与理学大师朱熹的渊源而成为厦门“小八景”之一。

今天,让我们一同走进这座千年古刹,感受其独特的魅力。

白鹿洞寺的历史可追溯至清康熙四十四年(1704年),开山祖师为苇老和尚。

然而,其文化根源却与南宋理学大师朱熹密切相关。

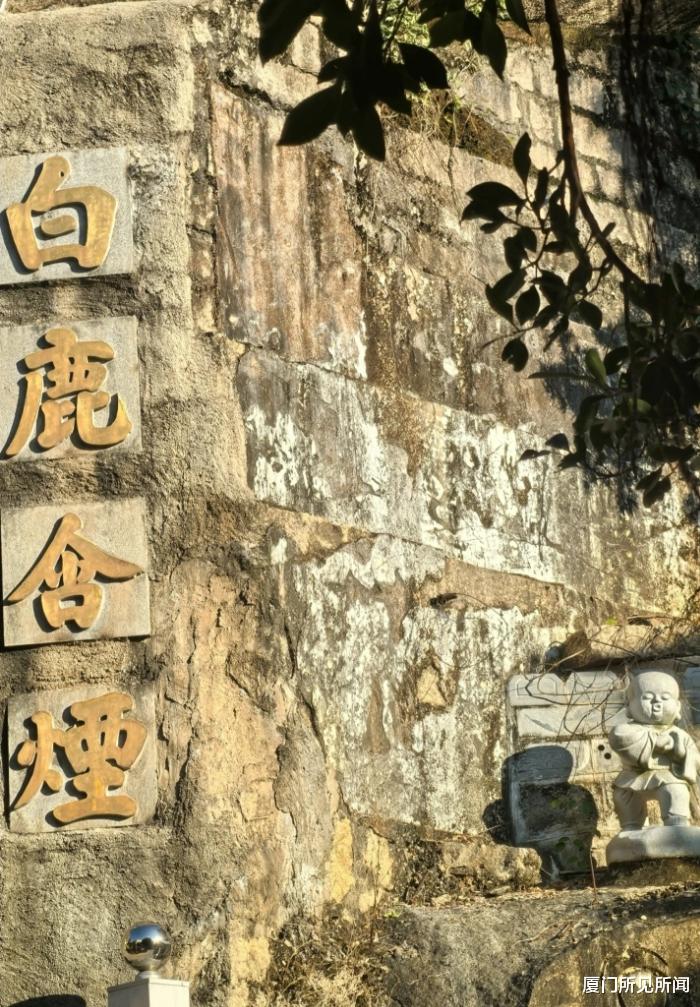

相传,朱熹曾在江西庐山白鹿洞书院讲学,后人为了纪念他,在厦门石洞中建阁奉祀,并雕造一只白鹿,赋予“白鹿衔烟”的美誉,成为厦门“小八景”之一。

清初,白鹿洞寺经历了多次变迁。

康熙三十七年(1698年),威略将军吴英为奖励文教,建造文昌殿与萃文亭,使其一度成为教学之所。

乾隆年间,代理水师提督倪鸿范倡学,将寺院改为玉屏书院。

直至清末民初,佛教再度兴盛,白鹿洞寺得以重修扩建,成为佛教活动的重要场所。

白鹿洞寺的建筑风格融合了传统闽南特色与佛教艺术。

寺内殿堂楼阁错落有致,石级、石栏铺砌整齐,展现了古代工匠的精湛技艺。

1988年,旅居香港的元果法师集资兴修,新塑诸佛菩萨金像,使寺容寺貌焕然一新。

寺后的悬崖石壁上,保存着许多珍贵的摩崖石刻。

其中,“明天启癸亥(1623年)十一月二十日,广陵朱一冯以督师剿夷至此”和“天启癸亥,晋阳赵纡督师到此”的石刻,不仅具有极高的艺术价值,还为研究明代历史提供了重要资料。

白鹿洞寺不仅是佛教圣地,也是理学文化的重要载体。

朱熹的理学思想在这里得到了传承与发扬,寺院内至今保留着与理学相关的文物与遗迹。

这种佛教与理学的交融,使白鹿洞寺成为一座独特的文化宝库。

此外,寺院内的摩崖石刻和历代碑文,记录了厦门地区的历史变迁与文化发展,为研究闽南文化提供了宝贵的实物资料。

如今,白鹿洞寺依然香火鼎盛,僧众十余人在此修行。

寺院定期举办法会与佛事活动,吸引了众多信徒与游客前来参拜。

同时,寺院也积极融入现代社会,通过举办文化讲座与展览,向公众传播佛教文化与理学思想。

厦门白鹿洞寺,是一座承载着历史记忆与文化精髓的古老寺院。

它不仅是佛教信徒的心灵归宿,也是文化爱好者探寻历史的重要场所。

在这里,历史与现实交织,文化与信仰共存,为每一位到访者带来心灵的震撼与启迪。