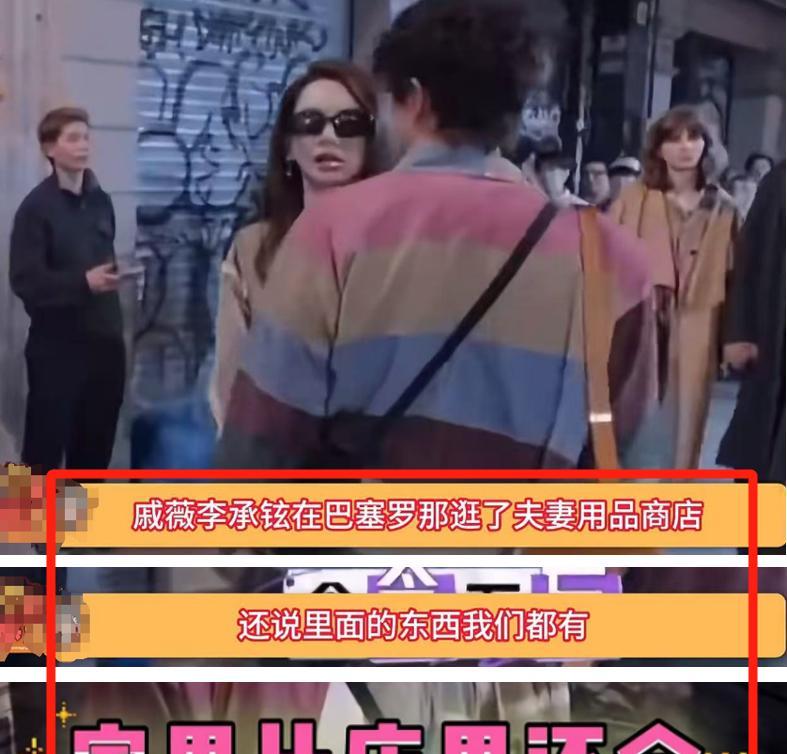

巴黎街头那家粉色霓虹灯闪烁的成人用品店里,戚薇正举着某件不可描述的物件转头问摄影师:"这段能播吗?"镜头剧烈晃动间,李承铉捂脸遁走的画面定格成2024年最具讨论度的综艺名场面。这场看似猎奇的视觉冲击背后,实则是当代中国公共话语场域正在发生的深刻裂变。

当#戚薇 二胎直播#词条在微博爆掉服务器时,某三线城市初中生理课老师发现课堂气氛变得微妙。曾经讲到月经章节就低头玩橡皮的学生们,突然开始踊跃提问:"老师,避孕方式真的可以像戚薇说的那样选吗?"这个戏剧性转变,印证着复旦大学传播学院最新研究结论——明星的"过度分享"正在重构青少年的认知图谱。

在首尔某整形医院候诊室,我看到墙上循环播放的戚薇访谈。她对着镜头扯开双眼皮贴:"人工痕迹怎么了?我花钱取悦自己。"这种理直气壮的美学宣言,与韩国整容业协会2024白皮书数据形成奇妙互文:中国求美者咨询量同比激增230%,其中67%明确表示"拒绝纯天然焦虑"。

李承铉在《披荆斩棘的哥哥》后台被问及"女强男弱"婚姻时,他擦拭着吉他弦淡淡回应:"强弱是流动的,就像琴弦的松紧需要随时调整。"这个诗意比喻被《新周刊》选入年度金句,却少有人注意他手背新增的卡通创可贴——那是哄睡二胎女儿时被踢伤的"爸爸勋章"。

这种公私领域的混沌状态,在清华大学社会系教授林淼看来,标志着"艺人正在从娱乐符号转型为议题导体"。她的研究团队抓取近五年热搜数据发现:明星隐私类话题的公共价值转化率从12%飙升至41%,最典型的便是戚薇夫妇带火的"婚姻透明度指数"讨论。

某次品牌活动后台,我亲眼见证戚薇的"社死现场"。当95后记者抛出"如何看待被批性暗示营销"时,她放下咖啡杯轻笑:"如果聊婚姻实况算性暗示,那民政局应该改造成密室逃脱。"这种"刚"式回应在Z世代中引发狂欢,却在家长群掀起举报风暴。

这种代际认知鸿沟在《中国网络社会心态报告(2024)》中得到量化呈现:00后对明星隐私话题的宽容度高达78%,而70后群体的抵触情绪达到63%。值得玩味的是,双方在"反对虚假人设"选项上却达成87%的共识,这或许解释了为何戚薇的抖音评论区总呈现"立场互撕但点赞齐飞"的奇观。

在洛杉矶比弗利山庄的某次跨界论坛上,金·卡戴珊对戚薇的"身体叙事"给出惊人评价:"她让东方禁忌变成了全球议题。"这种文化碰撞下,上海戏剧学院创新开设的"艺人公共表达"课程中,戚薇案例被分解为28个教学单元,学生们需要模拟设计"既能破圈又不触雷"的发言方案。

但北京大学法治研究中心最近发布的警示报告显示:2023年艺人隐私侵权诉讼量同比激增155%,其中"过度分享反噬"案例占比31%。这让人想起戚薇在直播翻车后那句自嘲:"透明人设就像玻璃房子,确实敞亮,但总有人想扔石头。"

当我们在深夜刷着戚薇的直播切片,在家庭群转发李承铉的育儿心得,在知乎争论明星该不该聊避孕话题时,或许正在参与书写新的社交契约。那些被批"越界"的瞬间,可能正在拓展公共讨论的边疆;那些被赞"真实"的分享,也可能在重塑私人领域的定义。

下次再看到明星夫妇在镜头前讨论避孕套选择时,不妨先放下"该不该"的道德裁判,想想这个更本质的问题:当数字化生存早已模糊公私界限,我们是否正在见证一场关于"说话自由"的认知革命?这场革命没有彩排,每个点赞或举报,都在为新时代的话语规则投票。