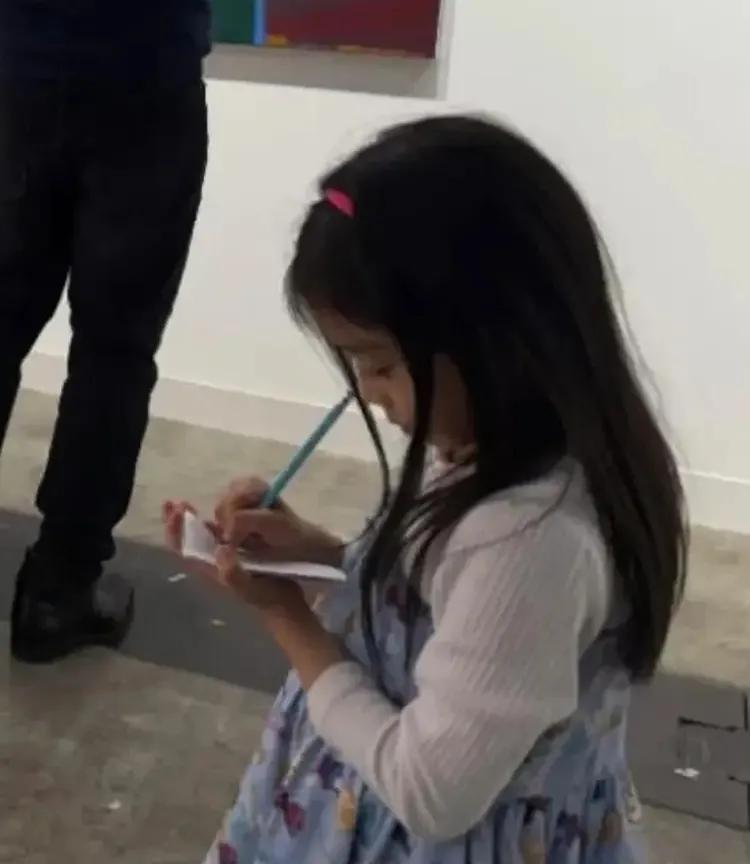

最近,霍启刚带着三个孩子参观巴塞尔艺术展的照片在社交媒体上刷屏了。11岁的霍中曦搂着6岁妹妹霍中怡的肩膀,眼神专注地陪她观展;小女儿霍中怡则认真地用纸笔记录展品细节;8岁的霍中妍安静地欣赏艺术作品——这一幕幕温馨画面,让无数网友直呼"心都化了"。

这不禁让人思考:在纸醉金迷的豪门圈子里,为什么霍家能成为一股"清流"?他们的育儿方式为何能引发如此广泛的共鸣?事实上,霍家的教育理念正在颠覆我们对"贵族教育"的传统认知——真正的贵族气质不是靠金钱堆砌出来的,而是植根于日常生活中的教养与陪伴。

数据显示,中国高净值家庭数量已超过200万户,但像霍家这样坚持"接地气"教育的却凤毛麟角。根据《2023中国家庭教育白皮书》,85%的富裕家庭存在过度保护、物质补偿式教育的问题,而霍家的做法恰恰提供了另一种可能性。

霍中曦搂肩护妹的"小霸总"气场并非偶然。从陪妹妹使用望远镜时的耐心指导,到艺术展上自然而然的保护姿态,这位11岁少年展现出的责任感令人印象深刻。心理学研究表明,儿童的责任感培养最佳窗口期是6-12岁,霍家显然深谙此道。

霍启刚曾分享:"我们让中曦从小就参与照顾妹妹们,这不是负担,而是爱的表达。"这种兄弟姐妹间的互助模式,远比说教更能培养孩子的责任感。最新儿童发展研究显示,有照顾弟弟妹妹责任的长子/长女,在共情能力和领导力测试中得分普遍高出15%。

小女儿霍中怡在艺术展上认真做笔记的画面引发热议。6岁的孩子就有"好记性不如烂笔头"的觉悟,这背后是霍家独特的艺术教育理念。与许多豪门单纯砸钱买艺术品不同,霍家更注重培养孩子的艺术鉴赏能力和独立思考。

巴塞尔艺术展工作人员透露:"霍家孩子会主动提问,对作品有自己独特的见解,这很难得。"艺术教育专家指出,儿童在艺术环境中的主动学习能力,比被动接受培训更能激发创造力。数据显示,经常参观博物馆、艺术展的儿童,创造性思维测试分数平均高出23%。

密码三:"去特权化"的日常生活展馆门前,霍启刚扶住玻璃门让妻儿先行的细节被网友称赞为"刻进DNA的绅士风度"。但更难得的是,霍家出行从不带保镖保姆,孩子们自己背包、排队,与普通家庭无异。这种"去特权化"的日常生活,正是霍家教育的精髓所在。

郭晶晶曾因穿50元拖鞋出门登上热搜,霍启刚带儿子排队买平价小吃的画面也广为流传。这种"顶配资源+接地气生活"的模式,既开阔了孩子的眼界,又培养了他们的共情能力。社会学家指出,这种教育方式能有效预防"富贵病"——即富裕家庭子女因长期脱离普通社会生活而导致的社会认知偏差。

密码四:个性化发展的支持系统大女儿霍中妍爱绘画,夫妇便专程带她参加艺术展;长子霍中曦热衷武术,霍启刚陪他学习咏春;小女儿霍中怡虽年幼,已展露艺术天赋。霍家教育的另一个特点是尊重每个孩子的个性发展,而非一刀切的精英培养模式。

教育心理学研究表明,在个性化支持环境中成长的孩子,自我认同感和自信心显著高于接受标准化教育的同龄人。霍家三个孩子在不同领域展现出的自信与专注,正是这种教育理念的最佳印证。

豪门清流的教育启示霍家的教育方式之所以能引发如此广泛的共鸣,是因为它撕掉了"豪门"标签,展现了一个更普世的真相:最好的教育,是父母用陪伴写就的爱,是用行动传递的价值观。当霍中曦自然地搂住妹妹肩膀,当霍中怡认真写下第一行观展笔记,我们看到的不仅是一个家庭的温馨画面,更是一种可复制的教育智慧。

在物质主义盛行的今天,霍家的做法提醒我们:真正的教育不在于你给孩子多少资源,而在于你如何引导他们使用这些资源;不在于你为孩子铺就多长的红毯,而在于你如何培养他们自己走路的勇气。

或许,这就是为什么网友会自发总结"霍家育儿法则",甚至呼吁"求霍家开育儿专栏"的原因。在这个焦虑的教育时代,我们需要的不是又一个"别人家的孩子"的神话,而是像霍家这样真实可行的教育示范。

结语霍启刚一家成为"全民育儿偶像"的现象,反映出现代社会对健康教育方式的渴望。他们的教育理念之所以珍贵,不在于其"豪门"背景,而在于其普适性——无论家庭经济条件如何,陪伴、尊重、责任感和接地气的生活态度,都是可以复制的教育密码。

下次当你为孩子的教育感到焦虑时,不妨想想霍中怡认真做笔记的样子,想想霍中曦保护妹妹的担当,想想霍家夫妇带孩子插秧、跑马拉松的身影。也许,教育的真谛就藏在这些平凡的瞬间里:不是用金钱堆砌高度,而是用爱浇灌深度;不是给孩子最好的物质,而是帮他们成为最好的自己。