全文共2726字,阅读时间约为4分钟

长孙无忌,唐太宗李世民的姐夫,中国的历史上,最出名的就是长孙无忌,长孙无忌在凌烟阁二十四大功臣之中,也是赫赫有名的人物,长孙无忌在李世民心目中的地位,可想而知!

长孙无忌在唐太李世民的时代,为大唐的贞观做出了巨大的贡献,他与李世民之间的君臣关系也是一段传奇,李世民在死之前,曾将李治交给了长孙无忌,期望长孙无忌能够继续支持他的儿子,取得更大的成功!

今天我们来看看长孙无忌在贞观时期为大唐做出的巨大贡献,特别是对长孙无忌“礼法治国”的继承和革新进行了深入的探讨!

1,按照古代的传统

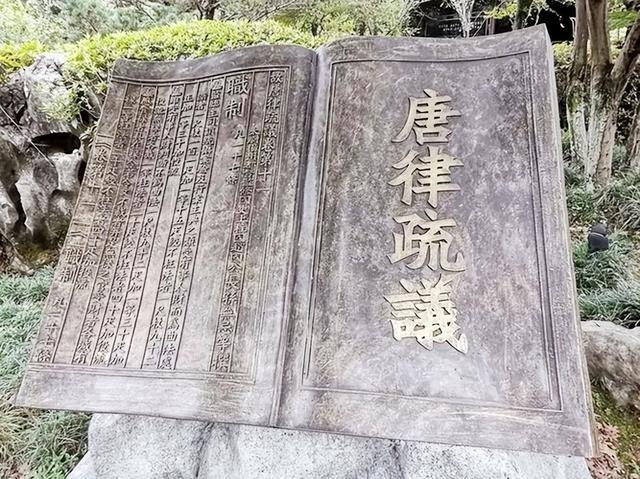

长孙无忌一生之中,涉足了很多的政事,其中最重要的一条,就是修改了唐朝的律例,这是一部由《贞观律》、《永徽律》、《唐律疏义》组成的法典!

中国自古以来,就有了以礼治天下的传统,最早可以追溯到夏商时代,到了西周,已经有了一整套的礼仪体系。

礼制治国的内容十分完备,从平民的生活习惯,到皇帝的祭祀,都有严格的“礼制”,只不过,这种礼制是奴隶社会的产物,随着时代的发展,社会的发展,光靠礼仪,是不可能实现统治整个世界的!

春秋战国时代,是指周天子在新的时代,名义上是统治者,但西周的礼仪体系却被破坏了,封建观念在诸侯国中出现。

后来,百家争鸣,包括了法家的思想,许多国家都认为,只有法治,才能更好的治理国家,比如秦国,就是用法家的理念统治的,最终统一了整个世界,成为了中国的第一个封建王朝!

而到了汉代,“礼法治国”的理念逐渐成型,并成为了一种主流,可以说是“外儒内律”,而礼法与法治则结合在一起,才能更好的管理国家!长孙无忌在制定法律时,借鉴了古代的制度,并结合时代的实际情况,制定了一套“礼法治国”的法律。

2,不能只说“礼”而不谈“法”

若仅用先秦以前的“礼制治国”,那就是将社会往后推,与时代发展背道而驰,早晚会出大问题,“以礼治国”,必须要人人都能遵从礼制,遵循礼制的内容,这种做法在西周最鼎盛的时候可以实现,但在封建社会却很难做到,毕竟谁也不可能时时刻刻都“以礼行事”。

比如,任何罪行都不能用礼仪来约束,比如张三犯了盗窃或者杀人,再让一名礼仪官去教他做人,这种可能性不是没有,而是“万里挑一”。

所以,要确保天下百姓的利益和安全,“礼和法”必须相结合,才能真正实现治国,而“礼”则是对社会的道德教育,是治国的第一步,是人民在道德上的自我约束,这种方式,只会让一部分人能够完全地实现;

“法”是后手,朝廷要立下法律,如果有人违反了,就会受到法律的惩罚,这是为了警告世人,让他们远离法律!这也是长孙无忌从唐代以前的治国经验中总结出来的,因此他主张“礼法治国”。

1,《十大罪孽》中的内容

第一,礼节和法律的结合;那就是,任何人都不能违背君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲,违背三纲五常,就会受到法律的制裁!

比如唐代的十大罪,即谋反(即谋反)、谋逆(指毁祠堂)、谋反(不敬长辈)、不忠(指不敬长辈、不敬)、不敬(不敬,不敬不敬,盗取圣上之物)、不孝、不忠、不义(指杀上官)、内乱(指通奸)。

这十大罪状,被编入了唐代的律法之中,目的就是要让世人知道,这十条大罪,都是十恶不赦之罪,一旦触犯,就会受到最严厉的刑罚!

这十大罪孽,都是按照儒家的礼法来进行的,十恶不赦,是因为十大罪过,直接触犯了封建社会的律法,与儒家的教义格格不入,所以,十恶罪必须受到严厉的惩罚!

2,孔子的礼仪内容对“五刑”的影响

在长孙无忌的“礼法治国”之中,惩罚的轻重,也是按照惩罚的轻重来定的。

这并不是为了惩罚,而是为了从儒家的礼教理念出发,尽可能地惩罚百姓,可以说,唐代的“五刑”是历朝历代中最轻的。

“五刑”指的是鞭笞、杖、徒、流、死五种刑罚,其中鞭刑是指用竹条抽打后背、屁股,按十个等级,分为五个等级,从十到五十;所谓鞭刑,就是用木棍敲打人的身体,也是以十为一,分为五个等级,从六十到一百。

监禁是指在监狱里服刑的一年半、二年、二年半、三年;所谓流放,就是流放,按照犯下的罪名,可以划分为两千里、二千五百里、三千里;

再往上就是死刑了,以绞刑、砍头为主。事实上,这五种刑罚也不是绝对的,只要不是十恶不赦的罪行,都可以用金钱或者其他手段来减轻惩罚。

3,以德为本,以礼为本,以刑法为辅

第一,建立一种保辜制度,这种法律制度是根据中国的封建礼教和人情社会来制定的,这种法律体系的主要目的是在打架的时候,如果一方受到了伤害,那么另一方可以在规定的时间内将对方治好,这样就可以减轻处罚。

比如,法律上说,你可以用四肢攻击别人,但你可以得到十天的保护。使用特定的物品造成伤害,可获得20天的无罪释放;如果用刀等锐器伤害他人,则有30天的保释期;如果打得太重,造成骨折之类的重伤,可以判五十天。

从上述法律条文来看,保辜制度是从两个方面来考虑的,这也符合孔子“慎刑”的理念,即要慎重对待,而不能一味地用刑来约束百姓,否则会造成更大的影响。

在刑法中,以儒家的礼制为核心,强调长幼次序,晚辈对长者的冒犯、违反法律,在唐代是绝不允许的;

但如果是长辈对后辈进行责骂,或者是辱骂,那就是轻判,《唐律疏义》中有明文规定!由此可见,唐代的法律,只要不是十恶不赦的罪行,都会从伦理和礼仪的角度来处理,如果不能,就用法律来解决,这就是古代对礼仪的看重!

1,礼法为辅,刑律为辅

在唐代之前,人们崇尚“以礼治国”、“依法治国”,而在实践中,却更注重法律,比如秦朝,崇尚法家,但也允许儒学的发展,只是没有儒学。

到了汉代,在汉武帝以前,提倡的是“无为而治”,不管是礼法,还是律法,都是违法的,法律是制定的,却不是强制的,因为法律是不健全的!

而汉武帝以后,尽管重视礼法,却并未将二者真正地结合起来。至于魏晋南北朝,政治上的混乱,更多的是崇尚法制,礼治在这种情形下是不切实际的!

所以,到了唐代,中国已经步入了封建社会的鼎盛时期,长孙无忌就意识到了这一点,在中国封建社会,他帮助皇帝在“礼法治国”的时候,制定了相当完备的法律法规。

2,基于“礼”的刑罚标准的确定与度量

长孙无忌之所以这么做,一方面是想要用“礼”来约束百姓,将一切“犯罪行为”都扼杀在萌芽状态,另一方面也是为了让唐朝的统治者们能够少用刑罚来治理这个世界,而应该以“礼”为重,这样皇帝就可以起到带头的作用,通过德礼来教育,让百姓们变得善良,引导人们遵守礼节,这对大唐的统治是非常有利的。

所以,唐代的法律就是建立在“礼”的基础上,比如之前提到的五大刑,就是以德、礼为先,然后才能惩罚!

总之,长孙无忌“礼法治国”的思想,在继承了唐代以前的治政理念的基础上,又在原有的思想基础上进行了创新与发展,形成了中国封建社会史上最完整的“礼法治国”法律,对后世一千多年来的法律发展起到了重要的指导作用!

为大唐做出了巨大贡献