西辽由耶律大石于 1124 年建立 。彼时,辽朝在金朝的猛烈攻击下摇摇欲坠,天祚帝昏庸无能,致使辽军节节败退,国土不断沦陷。耶律大石身为辽太祖耶律阿保机的八世孙,进士出身,有着卓越的政治与军事才能。他曾试图力挽狂澜,拯救辽朝于危难,却因天祚帝的猜忌和战略分歧,无奈之下,率二百铁骑毅然决然地踏上西迁之路。

耶律大石的西迁并非一帆风顺,他们穿越茫茫大漠,历经艰难险阻,终于抵达了可敦城。可敦城作为辽朝的西北重镇,有着两万精锐骑兵,且这里水草丰美,战略位置十分重要。耶律大石在此得到了强大的补给与军力支持,原本臣服于辽朝的各个部落也纷纷前来归附,为他重建 “大辽” 奠定了坚实的基础。

在可敦城休养生息后,耶律大石深知,若想在这片陌生的土地上立足并壮大,必须采取正确的战略。于是,他一边积极发展经济,利用当地丰美的水草发展畜牧业,同时与金朝的敌人 —— 西夏、南宋等交好,以孤立金朝;另一边,他开始了大规模的征西行动。耶律大石率领着强大的契丹骑兵,如狂风扫落叶般席卷了天山南北与叶尼塞河上游等地区。当时的中亚地区,各部落小国林立,实力相对较弱,面对强大的西辽军队,纷纷望风而降。

耶律大石:西辽的传奇缔造者

耶律大石,这位西辽的开国之君,出生于 1087 年,是辽太祖耶律阿保机的八世孙 ,身份尊贵。自幼,他便接受了良好的教育,展现出了非凡的天赋。他不仅精通契丹文与汉文,对中原文化有着深厚的理解和热爱,还擅长骑射,练就了一身过硬的武艺,可谓是文武双全。

1115 年,28 岁的耶律大石参加科举考试,凭借着扎实的学识和出色的发挥,以殿试第一的成绩考中进士,进入翰林院任职 。在契丹语中,翰林被称为 “林牙”,因此他也被人们尊称为 “大石林牙”。这一称号不仅是对他学识的认可,更是他步入仕途的重要起点。进入翰林院后,耶律大石凭借着自己的才华和能力,迅速崭露头角,为皇帝起草诏书,参与朝廷的重要决策,逐渐在辽朝的政治舞台上占据了一席之地。

(二)乱世出奔,另谋出路然而,耶律大石的政治生涯并非一帆风顺。辽朝末年,政治腐败,社会矛盾激化,国力逐渐衰弱。与此同时,北方的女真族迅速崛起,建立了金朝,并对辽朝发动了猛烈的进攻。在金军的强大攻势下,辽军节节败退,国土不断沦陷。

1122 年,金兵大举南侵,攻克中京,天祚帝不敢留守,西逃入云中。耶律大石留守南京,遭到金、宋夹攻。为了安定人心,坚持抵抗,他拥立耶律淳即位,称天锡皇帝,后世称北辽。耶律淳任命大石为军事统帅,负责守卫南京。在这期间,耶律大石充分展现了他卓越的军事才能,两次击败了试图夺回燕云十六州的北宋军队,暂时稳定了北辽的局势。

然而,好景不长。耶律淳不久后病死,金兵继续逼近南京,北辽政权岌岌可危。耶律大石深知,仅凭北辽的力量,难以抵挡金兵的进攻。于是,他率领部将投奔了天祚帝。然而,天祚帝对他擅自拥立耶律淳的行为耿耿于怀,对他猜忌重重。同时,天祚帝不听从耶律大石 “养兵待时而动,不可轻举” 的建议,执意出兵与金决战 。耶律大石对天祚帝的昏庸和刚愎自用感到失望透顶,他深知,如果继续跟随天祚帝,不仅无法挽救辽朝的命运,自己也将陷入危险之中。

1124 年夏,耶律大石做出了一个大胆的决定 —— 率亲兵 200 人逃离天祚帝的大营 。他一路向西,历经千辛万苦,终于到达了蒙古的可敦城。可敦城是辽朝的西北边防重镇,这里水草丰美,畜牧业发达,且远离金朝的势力范围,具有重要的战略意义。耶律大石在这里得到了当地各部族的支持,他开始整顿军队,积蓄力量,准备实现自己的复国梦想。

(三)登基称帝,开疆拓土在可敦城,耶律大石积极联络周边的部落和政权,组建了一支强大的军队。他深知,要想在这片土地上立足并发展壮大,必须要有稳定的后方和充足的资源。于是,他采取了一系列措施,加强对可敦城的统治和管理,发展经济,提高军队的战斗力。

经过几年的准备,耶律大石觉得时机已经成熟,决定向西发展。1130 年,他率领军队越过金山(今阿尔泰山),进入了叶尼塞河上游的突厥吉利吉思地区 。在这里,他遭遇了当地部族的顽强抵抗,但他凭借着卓越的军事才能和顽强的毅力,最终突破了重重阻碍,继续向西前进。

1132 年,耶律大石的西征军到达了叶密立(今新疆额敏县) 。这里水草丰美,气候宜人,是一个理想的建都之地。于是,他决定在此修筑城池,建立自己的政权。同年 2 月 5 日,耶律大石在文武百官的拥戴下,在叶密立城登基称帝,号菊儿汗,意思是汗中之汗 。他将自己创建的政权视作辽国的延续,所以国号仍为辽,史称西辽,他也被尊称为天祐皇帝,改元延庆。

称帝后的耶律大石并没有满足于现状,他继续率领军队向外扩张。他首先率领军队南下,再次进入高昌回鹘王国。高昌回鹘王国的国王深知无法与西辽的军队抗衡,于是选择了归顺。随后,耶律大石又率军进攻东喀喇汗王朝,经过一番激战,东喀喇汗王朝也成为了西辽的附庸国。

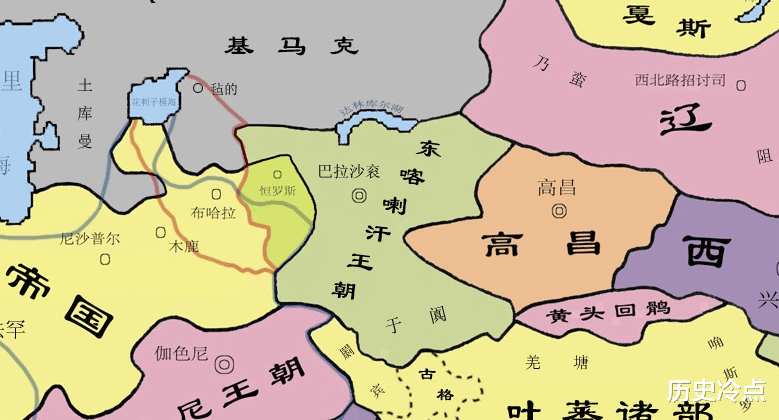

1134 年,耶律大石迁都于原东喀喇汗王朝的都城八剌沙衮(今吉尔吉斯斯坦克马克) ,改年号康国元年。自此,西辽帝国正式形成,其疆域东起土拉河,西至咸海,北越巴尔喀什湖,南尽阿姆河、兴都库什山、昆仑山,成为了中亚地区的一个强大帝国。

西辽的辉煌岁月

西辽的政治制度可谓别具一格,既传承了辽朝的精髓,又融入了当地的特色,形成了一套独特且高效的管理体系。在中央,西辽实行南北面官制,这种制度充分考虑了不同民族的特点和需求。北面官主要负责管理契丹等游牧民族事务,他们沿用契丹族原有的政治制度和管理方式,保留了契丹族传统的官称,如北枢密院掌管全国军政,类似唐朝的兵部,北南宰相府则由皇族耶律氏和后族萧氏所把持,确保了契丹贵族在政治上的核心地位。而南面官则负责管理以汉人为主的农耕民族事务,其官名及职掌大多沿袭唐朝制度,并参照五代和宋朝的官制,设置了三公、三师以及中书省、门下省、尚书省等三省,还有六部、大理寺、御史台等一系列机构 ,负责处理汉人州县的租赋、军马之事和文铨、丁赋之政。这种 “以国制治契丹,以汉制待汉人” 的双轨制,有效地平衡了不同民族之间的利益,促进了民族间的和谐共处。

对于附属国,西辽采取了灵活的羁縻政策。附属国在保持自身独立和原有制度的基础上,享有很大的自主权,西辽基本不驻扎军队,只是在附属国需要时,提供军事援助,帮助其镇压国内叛乱。同时,西辽会根据附属国的重要性和忠诚程度,采取不同的管理方式。比如,对于完全自治的布尔罕王朝,西辽给予其高度的自由;对于东、西喀喇汗国、高昌回鹘等,西辽会派沙黑纳(负责监国的少监)常驻首府,监察军政;而对于花剌子模,西辽则派官员按时了解情况,收取年贡 。这种羁縻政策既维护了西辽的宗主国地位,又尊重了附属国的主权,使得西辽能够有效地控制广大的疆域,促进了地区的和平与稳定。

(二)经济繁荣:农牧商工齐发展西辽的经济呈现出多元化的繁荣景象,农业、畜牧业、商业和手工业都取得了长足的发展。

在农业方面,西辽的土地肥沃,水源充足,为农业生产提供了良好的条件。当地盛产麦子、瓜果等农作物,尤其是瓜果,品质优良,香甜可口,闻名遐迩。西辽政府重视农业发展,鼓励农民开垦荒地,兴修水利设施,推广先进的农业生产技术,使得农业产量不断提高,不仅满足了国内的需求,还为商业贸易提供了丰富的物资。

畜牧业在西辽的经济中也占据着重要地位。这里草原广袤,水草丰美,是天然的牧场。西辽的畜牧业以养马、羊为主,马是重要的交通工具和战争装备,羊则提供了丰富的肉、奶和皮毛资源。西辽的马匹品种优良,膘肥体壮,在当时的市场上颇受欢迎,不仅满足了国内军事和交通的需求,还大量出口到周边国家和地区。

商业的繁荣是西辽经济发展的一大亮点。西辽地处丝绸之路的要道,地理位置得天独厚,这使得它成为了东西方贸易的重要枢纽。在国际贸易方面,西辽与宋朝、金朝、花剌子模、塞尔柱帝国等国家和地区都有着密切的贸易往来,中国的丝绸、瓷器、茶叶等商品通过西辽远销中亚、西亚乃至欧洲,而西方的香料、珠宝、药材等商品也源源不断地流入西辽。在国内贸易方面,西辽的城市中设有繁华的市场,各种商品琳琅满目,交易十分活跃。西辽还发行了自己的货币,促进了商业的发展和流通。

手工业的发展也为西辽的经济增添了光彩。西辽的手工业涵盖了玻璃制造业、陶瓷业、冶铁采矿业等多个领域。玻璃制造业技术先进,生产出的玻璃制品晶莹剔透,精美绝伦,不仅在国内市场畅销,还出口到国外。陶瓷业生产的陶瓷器具造型多样,工艺精湛,具有浓郁的地方特色。冶铁采矿业为军事和农业生产提供了重要的物资支持,西辽的铁器质量优良,在周边地区享有盛誉。

(三)文化多元:宗教与语言的包容西辽是一个文化多元的国家,宗教信仰自由,语言文字丰富多样。

在宗教方面,西辽改变了原喀喇汗朝以伊斯兰教为国教的做法,实行宗教自由政策,容许各种宗教传播。佛教、伊斯兰教、景教、萨满教、摩尼教和犹太教等多种宗教在西辽都得到了发展。不同宗教的信徒们在这里和谐共处,相互交流,共同推动了宗教文化的繁荣。在一些城市中,我们可以看到佛教寺庙、伊斯兰教清真寺、景教教堂等不同宗教建筑并肩而立的景象,这充分体现了西辽宗教文化的包容性。

西辽的官方语言主要有汉语、契丹语和波斯语,而民间则广泛使用突厥语 。各民族在相互交流的过程中,学习不同民族的语言,促进了文化的融合。西辽的君主使用汉文年号和庙号,官方文件也常常使用汉文书写,这表明了汉文化在西辽的重要地位。同时,契丹文化作为西辽的主体文化之一,也得到了传承和发展,契丹文字在一些重要的场合和文献中仍然被使用。而波斯语和突厥语的广泛使用,则反映了西辽与中亚、西亚地区的密切联系。在文学艺术方面,西辽的各民族文化相互影响,相互交融,形成了独特的风格。突厥语部族诞生了多位有影响力的诗人,如阿赫马德・亚塞维、阿赫马德・本・马赫穆德・玉克乃克等,他们的诗歌作品反映了当时的社会生活和人们的思想情感,具有很高的艺术价值。

西辽的衰落与灭亡

西辽在经历了前期的辉煌后,后期逐渐陷入了内部动荡的泥沼。耶律直鲁古于 1178 年即位,他在位期间,政治腐败,国力逐渐衰退。耶律直鲁古沉溺于娱乐游猎,不理政务,将国家大事抛诸脑后。他还挥霍无度,大肆聚敛财富,导致民不聊生,社会矛盾日益尖锐。在他的统治下,西辽的政治制度逐渐失去了原有的活力和效力,官员贪污腐败成风,行政效率低下,严重影响了国家的正常运转。

宫廷内部的权力斗争也愈演愈烈,进一步削弱了西辽的统治根基。1177 年,萧斡里剌发动政变,射杀了承天后耶律普速完和她的情人萧朴古只沙里,这场政变使得西辽的政治局势更加动荡不安。此后,朝廷内部派别林立,各方势力为了争夺权力,相互倾轧,斗争不断。这种内部的分裂和混乱,使得西辽无法形成强大的凝聚力和向心力,国家的决策和执行能力受到了极大的制约。

(二)外部挑战:强敌环伺的困境西辽不仅面临着内部的重重危机,还遭遇了来自外部的严峻挑战,可谓是强敌环伺。

花剌子模国的崛起,成为了西辽的心腹大患。1200 年,摩诃末即位为花剌子模沙,他野心勃勃,不甘心屈居西辽之下,一直试图摆脱西辽的控制。1206 年,花剌子模杀害了西辽的使者,公然与西辽决裂 。此后,耶律直鲁古多次出兵征讨花剌子模,但都以失败告终。1210 年,花剌子模在怛罗斯击败了西辽军队,这场战役的失败,使得西辽在中亚的霸主地位受到了严重的动摇,其影响力大幅下降。

高昌回鹘、东喀喇汗国等附属国也纷纷反叛。这些附属国长期受到西辽的统治和剥削,对西辽的不满情绪日益积累。随着西辽国力的衰弱,他们看到了摆脱西辽控制的机会,于是纷纷举起了反叛的旗帜。1209 年,高昌回鹘杀死了西辽的监督官,投靠了蒙古国 ;1211 年,葛逻禄部首领阿儿斯兰汗也投奔了成吉思汗,归顺了蒙古国。这些附属国的反叛,不仅削弱了西辽的实力,还使得西辽的疆域大幅缩小,失去了重要的战略支撑点。

(三)屈出律篡位:加速灭亡的催化剂乃蛮王屈出律的篡位,成为了西辽加速灭亡的催化剂。1204 年,乃蛮部被成吉思汗击败,太阳汗被杀,其子屈出律逃亡到西辽 。耶律直鲁古收留了屈出律,并将女儿浑忽公主嫁给他,还授予他汗的称号。然而,屈出律却心怀不轨,他利用耶律直鲁古对他的信任,逐渐掌握了西辽的部分权力。1210 年,屈出律转而反对西辽,进掠叶密立和海押立地区。他还遣使约花剌子模沙摩诃末共击西辽,企图瓜分西辽的国土。1211 年,屈出律趁耶律直鲁古外出打猎之机,发动突袭,将其擒获,篡夺了西辽的皇位 。

屈出律在位期间,推行了一系列错误的政策,使得西辽的局势更加恶化。他原本是景教徒,娶了古儿汗之女后改宗佛教。在占领和阗之后,他强迫当地居民放弃伊斯兰教,改奉景教或佛教,还要求他们改穿契丹袍子。对于拒不服从的穆斯林,他则残酷虐杀,这种宗教压迫政策激起了当地人民的极端愤恨,使得西辽境内的宗教矛盾和民族矛盾进一步激化。此外,他还对百姓征收重税,加重了人民的负担,导致民怨沸腾,社会秩序陷入混乱。

(四)蒙古崛起:西辽的最终覆灭就在西辽内忧外患之际,蒙古迅速崛起,成为了西辽的终结者。1216 年,成吉思汗伐金胜利班师后,开始将注意力转移到歼灭乃蛮与蔑儿乞余党的问题上。1218 年,在策划西征之前,他派遣大将哲别率军两万往征屈出律 。

哲别深知西辽国内矛盾重重,民心不稳,于是他采取了巧妙的策略。他公开宣布尊重当地人民的信仰自由,每个人都可以保持自己祖先的宗教规矩。这一政策得到了当地人民的热烈拥护和欢迎,尤其是那些深受屈出律宗教压迫之苦的穆斯林。他们纷纷起来支持蒙古军,使得蒙古军在西辽境内如入无人之境。屈出律见大势已去,吓得弃城而逃。他一路逃窜,最终在巴达哈伤山中被蒙古军擒杀。屈出律死后,西辽各地纷纷归降蒙古,这个曾经在中亚地区辉煌一时的帝国,就此宣告灭亡。

尾声西辽,这个在中亚历史上留下深刻印记的王朝,虽已消逝在岁月的长河中,但其影响却源远流长。

在政治上,西辽将辽朝的政治制度与中亚当地的实际情况相结合,创立了独具特色的南北面官制和羁縻政策,为中亚地区的政治发展提供了新的模式和思路。这种制度的创新和融合,不仅促进了不同民族之间的交流与合作,也为后来的王朝和政权在统治多民族地区时提供了有益的借鉴。它在一定程度上维持了中亚地区的政治秩序和稳定,使得各民族能够在相对和平的环境中生活和发展。

经济方面,西辽作为丝绸之路的重要枢纽,其商业的繁荣促进了东西方经济的交流与合作。中国的丝绸、瓷器、茶叶等商品通过西辽远销中亚、西亚乃至欧洲,而西方的香料、珠宝、药材等商品也源源不断地流入中国。这种经济上的交流与互动,不仅丰富了各国人民的物质生活,也推动了相关地区商业和手工业的发展,促进了不同地区之间的经济互补和共同繁荣。西辽自身多元化的经济发展模式,如农业、畜牧业、手工业等的全面发展,也为当地经济的繁荣奠定了坚实的基础,为后世留下了宝贵的经济发展经验。

文化上,西辽实行的宗教自由和语言文字包容政策,促进了不同宗教和文化之间的交流与融合。佛教、伊斯兰教、景教、萨满教等多种宗教在西辽和谐共处,相互影响,共同推动了宗教文化的繁荣。汉语、契丹语、波斯语、突厥语等多种语言的广泛使用,使得不同民族之间的文化交流更加顺畅,促进了文化的传播和创新。西辽的文化多元性,不仅丰富了中亚地区的文化内涵,也为世界文化的多样性做出了重要贡献。它让不同文化背景的人们在这里相互学习、相互借鉴,共同创造出了独特而灿烂的文化。

西辽在中华文化传播和民族融合方面也做出了不可磨灭的贡献。耶律大石及其追随者们将中原文化带到了中亚地区,包括政治制度、文化艺术、科学技术等各个方面。中原的政治制度为西辽的政权建设提供了重要的参考,使得西辽能够建立起相对稳定和有效的统治体系。中原的文化艺术,如诗词、绘画、音乐等,丰富了中亚地区的文化生活,促进了当地文化艺术的发展。中原的科学技术,如农业技术、手工业技术等,也在中亚地区得到了传播和应用,推动了当地经济的发展。

在民族融合方面,西辽统治区域内生活着契丹人、汉人、回鹘人、突厥人等多个民族。在长期的共同生活和交流中,各民族之间相互通婚、相互学习、相互影响,逐渐形成了一个新的民族共同体。这种民族融合不仅促进了各民族之间的团结和友谊,也为中华民族的发展壮大做出了重要贡献。它让不同民族的人们在西辽这片土地上共同生活、共同奋斗,共同创造了美好的未来。