2013年,挪威船王向大连船舶重工抛出了一份130亿的“救命订单”,承诺让这家中国船厂建造八座海上钻井平台。

大船海工满怀憧憬地接下了这份合同,却不知已踏入一个精心设计的陷阱。

当工程已完成六成,挪威公司突然翻脸毁约,导致中国船厂损失超20亿元,濒临破产边缘,这堂代价高昂的课彻底改变了中国企业的国际合作理念。

挪威方面如何精准瞄准中国船企的弱点,让其在商业棋局中落入困境?面对西方精心编织的契约陷阱,中国造船业又如何凤凰涅槃、浴火重生?

挪威船王弗雷德里克森像一位经验丰富的猎手,手持诱饵在商业森林中悄然等待,2013年,他旗下的系卓尔公司向大连船舶重工抛出了一份价值130亿的订单,表面是合作共赢,骨子里却是一场精心策划的狩猎行动。

这份合同的第一个陷阱便是罕见的“一九开”付款比例,在国际工程界简直闻所未闻,一般而言,此类大型项目的定金至少占总额三成,而挪威公司却只给出了区区十分之一,仅13亿元,这相当于把九成风险推给了渴求订单的中国船厂。

更为致命的是,合同中暗藏玄机,规定一旦发生争议,必须前往挪威法院仲裁,俨然将裁判的哨子直接挂在了对方脖子上,落纸为定,中国船厂已然步入了一个法律迷宫。

签约之后,挪威方面的行为更加可疑,项目进行期间几乎不派人检查工程进度,对耗资百亿的巨型工程出奇地漠不关心,犹如猫科动物静待猎物自投罗网,毫不着急。

当大船海工已投入超过30亿资金,项目完成近六成时,狼终于露出了獠牙,2016年,系卓尔公司突然翻脸,单方面宣布取消六座钻井平台的订单,理由竟是国际油价下跌导致的“不可抗力”。

事后梳理才发现,这场精心部署的商业圈套早在签订合同时就已成型,系卓尔公司在合同细则中巧妙安插了市场变化免责条款,使其可以在任何时刻全身而退,不必承担违约责任。

更令人齿冷的是,当大连船厂因资金链断裂面临破产时,挪威公司不仅不表歉意,反而要求退还一半定金,正应了那句“落井下石,乘人之危”。

实际上,这并非弗雷德里克森的首次“狩猎”,透过历史尘埃可见,他曾用相同手法令韩国大宇造船和乌克兰船厂陷入困境,手法如出一辙:低定金诱饵,中途毁约,最后趁火打劫,对于这位商业猎手而言,中国船厂不过是又一个写入战利品清单的目标而已。

这一系列动作背后,究竟是纯粹的商业行为,还是另有所图?当大船海工陷入资金泥潭之时,又有什么样的自救之路?

渴鱼与大海的错误相遇要理解大船海工为何会如此迫切地接受这份“毒苹果”,必须先回溯大连船厂的百年沧桑,这座始建于晚清的船厂,曾几度易主,数次沦为他国掌中玩物。

从沙俄到日寇,再到苏联,这座东方重器如同一位颠沛流离的游子,直到抗美援朝战争后才真正回到祖国怀抱。

回归后的大连船厂一度成为国防重地,负责研制导弹舰船、潜艇等国之重器,更是亲手打造了中国第一艘远洋货轮“跃进号”,凭一己之力为中国海军撑起了一片天。

随着改革开放大潮涌来,这个曾经的军工巨擘不得不转向民用市场,而此时的国际造船格局已经固化,欧美占据高端,日韩垄断中端,中国船企只能在价格战的泥潭中挣扎。

大船海工作为大连船厂的子公司,虽拥有高超的技术实力,却始终缺乏能够证明自己价值的国际大单,如同怀才不遇的将军,只能在边缘战场小打小闹。

这种情况下,公司上下急如星火,业务员们像是热锅上的蚂蚁,全国飞奔寻找订单,然而回报只是杯水车薪,连基本的薪资发放都成了难题。

不是没有尝试过自救,砍价接单、技术创新、开源节流,然而在日韩造船业的双面夹击下,大船海工的处境每况愈下,就像一叶扁舟在惊涛骇浪中摇摇欲坠。

恰在此时,挪威系卓尔公司伸出了“橄榄枝”,一份价值130亿的海上钻井平台订单宛如从天而降,对于濒临绝境的大船海工来说,这无异于久旱逢甘霖。

公司高层欣喜若狂,顾不得细思合同陷阱,急不可耐地签下了这份“救命稻草”,毕竟眼前是生存还是死亡的严峻选择,没有退路可言。

这一刻,大船海工像极了那只在沙漠中即将渴死的旅人,迫不及待地扑向前方的海市蜃楼,全然忘了“镜花水月,转瞬即逝”的古训。

若细究合同细则,便会发现种种异常:低额定金、严苛技术要求、不平等争议解决机制,种种蛛丝马迹都在暗示着危险,然而对于一个溺水之人而言,哪怕是一根稻草也要拼命抓住。

看到这里,不禁让人想起一句话:兵凶战危,不可轻进,大船海工一头扎进这场看似美好的合作中,却不知前方等待的是怎样的荆棘与陷阱?当危机真正降临时,这家百年老厂又将如何应对绝境求生?

悬崖边的自救跳跃亏损二十亿,几近破产边缘,大船海工陷入了前所未有的生存危机,然而在这绝境中,一股不服输的倔强之气却在这家百年老厂内悄然升腾。

面对挪威资本的精心算计,大船海工没有坐以待毙,而是奋起反击,决定在法律战场上讨回公道,虽然合同中规定争议需在挪威解决,但中方团队经过缜密研判,绕过了这一陷阱。

他们出其不意地向新加坡国际仲裁中心提起诉讼,以系卓尔公司的恶意违约为由索赔,这一步棋如同将死局中的绝地反击,出乎所有人意料。

更令人惊叹的是,经过漫长的法律角力,大船海工竟然获得了胜诉,赢得了高达70.8亿元的赔偿判决,这对于一个已是强弩之末的企业来说,无疑是一场及时雨。

然而胜诉归胜诉,能否执行到位又是另一番棋局,眼看资金链即将断裂,大船海工不得不在别处寻求生机,正所谓“天行健,君子以自强不息”。

关键时刻,中国出口信用保险公司伸出援手,为大船海工提供了17.5亿元的保险赔付,这笔资金如同一根救命稻草,暂时缓解了企业的燃眉之急。

与此同时,在大连市政府的协调推动下,大船海工开启了债转股计划,将部分债务转为股权,这一举措大大减轻了企业的财务压力,为后续重组创造了条件。

更为关键的是,公司高层痛定思痛,对既有发展战略进行了大刀阔斧的调整,不再一味追求大型海工项目,转而寻求高利润、低成本的细分市场,走精专特的发展道路。

那些已经建造到一半的钻井平台,本可能成为企业的包袱,但大船海工将它们进行了二次利用,与中国重工合作开发成其他海工装备,变废为宝,化危为机。

痛苦往往是最好的老师,正如蛇需蜕皮才能新生,大船海工在这场涅槃重构中学会了更为审慎的经营之道,风险评估、法律保障和市场多元化成为企业的新思维。

通过一系列自救措施,昔日的巨轮终于在惊涛骇浪中稳住了航向,虽然元气大伤,但总算避免了破产的命运,开始缓慢复苏,如同经过严冬的老树,蓄势待发。

这一幕恰如古人所言:“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,大船海工用行动向世界证明,中国企业或许会吃亏上当,但绝不会被轻易打倒。

那么在经历这场大劫之后,中国造船业从中汲取了哪些深刻教训?这场代价高昂的商业“上课”又将如何改变中国企业的国际化道路?让我们继续探寻这段发人深省的历史。

“契约陷阱”中的凤凰涅槃

这场代价高昂的教训,不仅仅改变了大船海工一家企业的命运,更在整个中国造船业乃至跨国商业合作领域掀起了一场深刻变革。

商务部随即发布了《境外投资管理办法》,要求所有企业必须进行合同风险评估,这标志着中国企业在国际舞台上的防御意识开始觉醒,再也不会盲目相信所谓的“契约精神”。

在具体实践中,各大企业纷纷建立起国际合同的风险预警机制,就像给商业活动穿上了一层防弹衣,对合同中的每一个条款都要反复推敲,不给对手留下任何可乘之机。

出现了“定金保证金双向担保机制”,即便对方是行业巨头也必须提供等值履约担保,此举如同给狡猾的狐狸预先装上了追踪器,让其无处遁形。

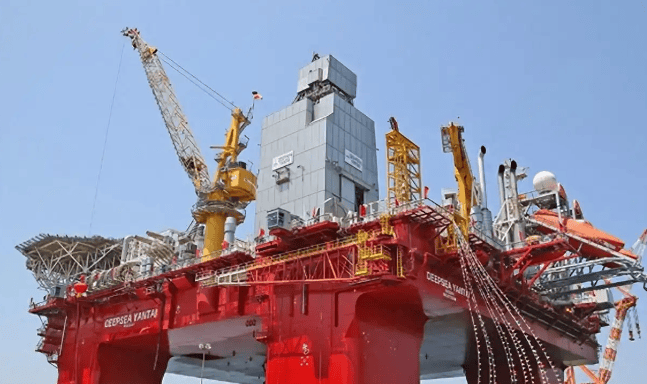

更为重要的是,中国企业开始从被动接单向主动创新转型,2016年自主研发的“蓝鲸1号”超深水钻井平台成功下水,作业水深达3658米,一举打破了西方国家的技术封锁。

正如一位企业家所言:“与其仰人鼻息,不如练就金刚不坏之身”,中国海工企业通过自主创新,建立起了完整的技术研发体系,不再受制于人。

大船海工在重组之后也找到了新的发展方向,由过去的“来者不拒”转为战略选择,重点布局液化天然气船和大型集装箱船等高附加值船型,这些领域一直是韩国和日本的优势产业。

这场转型带来的成效十分显著,当初只收13亿定金就敢接130亿大单的窘境一去不返,取而代之的是实力与价格并重的市场策略,订单质量和企业利润率双双提升。

中国船企也不再单打独斗,形成了由国家相关部门、金融保险机构、法律顾问团队组成的“出海护航舰队”,共同保障企业海外权益,正所谓“单丝不成线,独木不成林”。

从国家层面看,这场风波也促使中国加强了与国际商事仲裁机构的合作,培养了一大批精通国际商法的专业人才,提高了在国际商业纠纷中的话语权和主导权。

事实证明,挫折往往是最好的老师,那张价值20亿的“学费单”虽然痛彻心扉,却也让中国企业在国际商业战场上快速成熟起来,如同浴火的凤凰,在灰烬中重获新生。

十年时光荏苒,当年几近破产的大船海工如今已焕然一新,从单纯的接单建造到主动设计开发,从被动挨打到持续创新,在国际海工领域逐渐赢得了应有的地位和尊重。

这个故事告诉我们一个浅显却深刻的道理:在商言商,永远不要天真地以为对手会手下留情,只有真正的实力和审慎的防范,才是立足国际市场的根本所在。

结语一场来自挪威的“上课”,让中国船企交付了20亿的“学费”,却换来了无价的商业智慧,从被动挨打到主动设防,大船海工的浴火重生不仅是一家企业的奋斗史,更是中国制造走向全球的必经之痛。

技术实力终究是中国企业的立身之本,而法律意识则是保护这份实力的铠甲,面对国际市场的复杂博弈,中国企业是应该“吃一堑长一智”保持警惕,还是应该“开放包容”继续相信西方的“契约精神”?这可能是每个走向国际的中国企业都需要思考的问题。