在这个速食剧扎堆的时代,“央视出品”四个字,依旧是品质的代名词。

当我们提起优质年代剧,不免想起《山海情》的西北之魄,《大江大河》的工业脉动,《情满九道弯》的胡同烟火——总会想起那些让人魂牵梦萦的影像编织的岁月辞典。

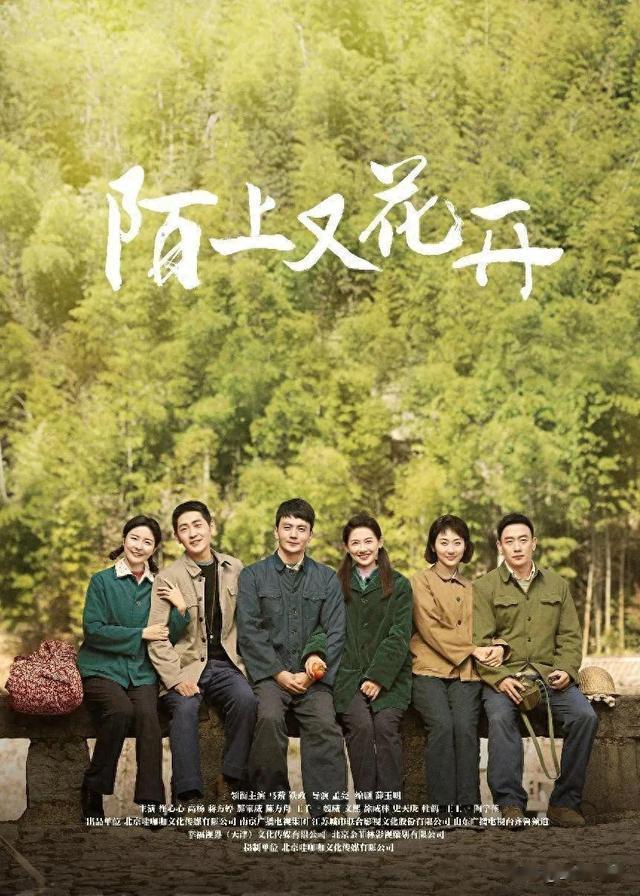

如今,这部蛰伏两年的《陌上又花开》,以三农题材自带的山野气息,重锤叩开了观众泪腺与笑穴并存的记忆通道。

当收视破5的《六姊妹》还在引发代际话题狂欢时,这部讲述挂月台村“愚公移山”的剧作已悄然掀起更宏大的山乡叙事。

开播即登顶的收视曲线,比暴雨后的清溪涨得更急。

01

当马春秀(马藜 饰)踹开漏风的村部木门,身后飘来表功大会的喧闹声。一个月后就要卸任的铁姑娘队长,捏着那张早批未发的修路批文,像攥着这个云端村落最后的通关文牒。

原石垒成的挂月台村,此时在特写镜头里袒露出一道道伤痕:开裂的木轱辘碾过碎石路,骡子驮着识字课本陷进泥潭。

没有暖光滤镜的乡野纪实在第一集先声夺人,纵使孙书记的皮卡车陷在盘山路上成了铁疙瘩,执拗的山里人仍偏要用百家饭堆出一条天路。

爆破声在破晓时分响彻峰峦——这震落松针的轰鸣里,藏着比《地雷战》更惊心动魄的计算:马春秀心里那台砼浆搅拌机,早已隆隆转了两寒暑。

而真正的泥石流此刻正开始,刚炸开的山口暴雨如注,泥浪中浮现的面孔,是攥着图纸的嘶吼,是指缝渗血的扒拉,更是那头被救小羊犊凄厉的咩叫。

当镜头倒悬着扫过坍塌的土方,我恍然看见《流浪地球》里的行星发动机,正在黄土高原上被凡人接力点燃。

02

如果你以为山民的生存史诗全靠自然奇观堆砌,那就太小瞧这群「土壤雕塑家」的笔力。

马藜的惊鸿重犁。

有人用舌尖演戏,而她用的是掌纹。

当这个扎着防尘头巾的女队长薅起玉米叶子抹汗时,我分明看见指甲缝的污垢都在诉说时代的困顿。

那些怼到脸前的刁难,她只用转身时制服前襟的褶子回应。

当她在医疗室拍桌子的刹那,连输液瓶都跟着震颤——不,这不是冲突戏,这是《焦裕禄》遇上《秋菊打官司》。

还有铁政的柔情铁壁。

看过他在《觉醒年代》里撕开长衫的咆哮,必然会被这次收束的表演震撼。

当山体滑坡的警钟敲响,这位民兵队长竟用整理帽檐的动作压住慌乱。最绝的是他把伤员托举上肩时,足弓在泥土里犁出三道深痕——这才叫用骨血演戏。

特别是他蹲在废墟抽旱烟的特写,烟雾缭绕中有人性史诗的草蛇灰线。

还有不得不提的蒋方婷。

当这个北京话剧圈的青衣,顶着晒伤的雀斑说当地方言时,我几乎要翻演员表确认是否群演。

最惊艳莫过于她给教书先生递蓑衣的桥段:三分怯七分勇的眼神,演活了八十年代知识青年的觉醒。

有场戏是她赤脚追拖拉机,脚底板溅起的泥点在慢镜里开出霜花——这绵密的细节编排,直接预定年度影视高光。

更别提前三集惊鸿一瞥的老戏骨艾东,那位两句话逼退主旋律套路的乡贤。

他杵着枣木拐杖往爆破点一立,枯藤般的青筋都在演戏。某些时刻恍如看见《活着》里的葛优魂穿现代。

03

这或许是《大江大河》之后最动人的山乡交响。

当航拍镜头掠过万亩酸枣林,我忽然明白这部剧为何要安排在初春开播。

那轰然炸开的绝非仅仅是岩石,更像是递向新世纪的请柬。

在苏丽荣用报纸糊窗户的特写下,在民办教师背《出师表》的嘶吼里,甚至在于大河给施工图按红手印的血迹中——每个细节都在复刻《平凡的世界》般炽烈的生存美学。

要说戏剧张力,挂月台人用钢钎对抗岩层的镜头,比任何悬疑剧都揪心;要说诗意表达,马春秀摘山杏救荒的画面,俨然是《黄土地》遇见莫言的红高粱。

这让我想起《山河锦绣》里那口百年老井,《乔家的儿女》屋檐下的腊肉香。

或许真正能击穿代际鸿沟的,正是这种榨取自泥土的原浆味。每个镜头都在证实:主旋律的烈酒,需要撒一把民间的青稞来酝酿。

此刻终于可以说,《陌上又花开》用最原始的锄头,凿开了中年观众的记忆河床,也浇灌了世代的认知荒原。

在《六姊妹》的鸡毛蒜皮之外,这部剧集正在以群像式叙事,重铸中国乡土剧的黄金时代。