2025年4月,一段大一女生哭诉“每月1500元生活费不够用”的视频引发全网热议。镜头前,女孩掰着手指算账:早餐包子豆浆5元、午餐一荤一素15元、晚餐一碗面条10元……“连买包纸巾都要算钱,室友却能随便点奶茶、买盲盒。”这番哭诉让无数家长直呼“看不懂”,也让两代人的消费观念冲突浮出水面。一、1500元的生活账本:钱都花哪儿了?

女生列出的月度开支清单,每一笔都透着无奈:

一日三餐:900元(日均30元)

早餐5元:包子+豆浆

午餐15元:一荤一素

晚餐10元:面条

生活杂费:300元

卫生纸、洗衣液等日用品200元

宿舍水电分摊50元

话费50元

发展性支出:200元

换季衣服、平价化妆品

班级聚餐、社团活动

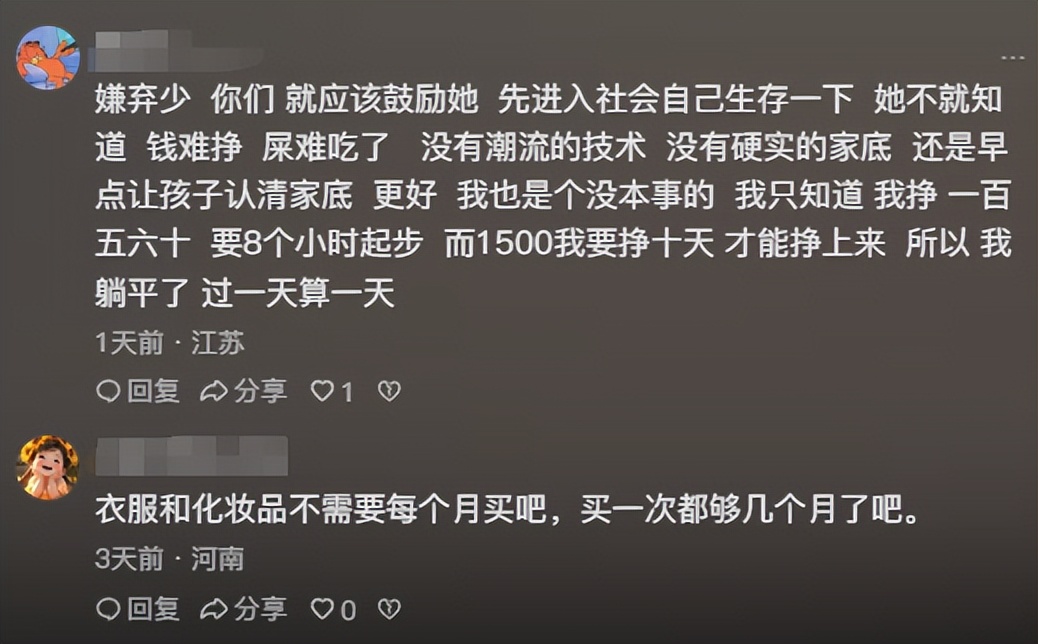

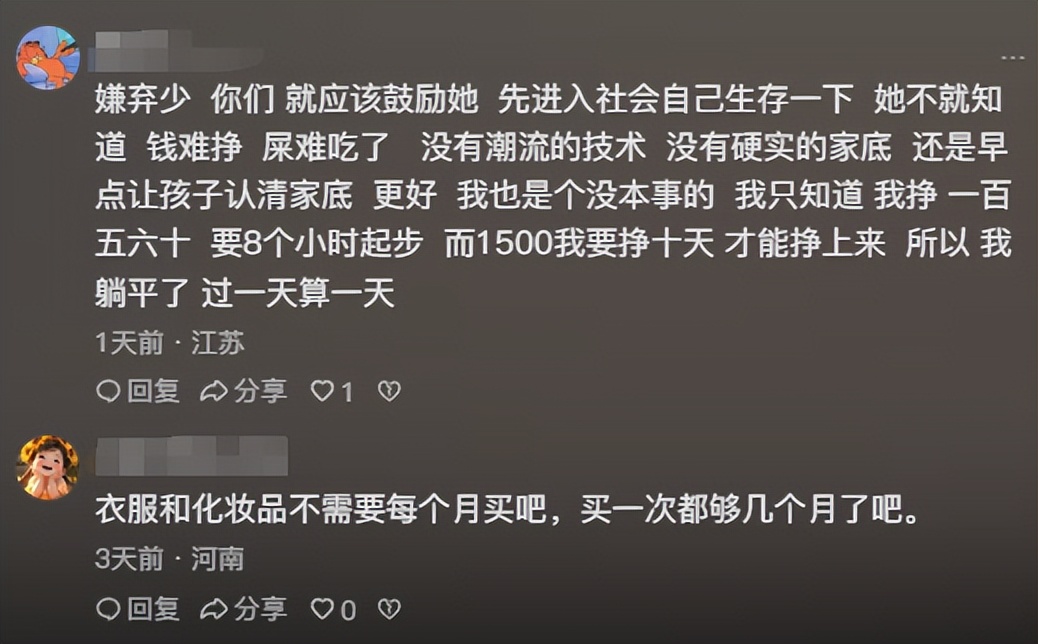

“看到室友用大牌口红,我只能买9.9包邮的。”女生哽咽道。但网友很快发现:若选择食堂基础套餐(早餐3元+午餐8元+晚餐6元),餐饮费可压缩至510元;日用品团购能省50元——实际可节省30%开支。二、父母与子女的消费观“隔代沟”父母视角子女视角“吃饱穿暖就行”“需要社交面子”钱要花在刀刃上体验比省钱重要存钱防老及时享受生活“我们当年500元也够”“现在奶茶都15元一杯”

这种差异本质是时代的烙印。60后父母经历过物资短缺,习惯“新三年旧三年”;00后生长在物质丰裕时代,更看重“生活品质”。一位家长留言:“我们夫妻月入8000元,给孩子1500元已占家庭开支的19%,还要供房贷、养老人,谁更不容易?”三、一线VS三线:生活费差距有多大?城市类型餐饮成本隐性支出建议标准一线城市1.3-1.5倍交通、社交1800-2200元二线城市基准水平适度消费1500-1800元三线城市0.8-1.0倍基本需求1200-1500元

扎心现实:北京高校食堂素菜8元/份,武汉同款仅5元;上海学生每月地铁交通费多出150元;北方学生冬季添置羽绒服又是一笔开销。有家长算账:“供个大学生,教育支出竟占家庭收入30%,远超国际警戒线15%!”四、破局之道:三方合力解难题

学生要学会“聪明花钱”

3-4-3消费法:

30%必要支出(吃穿住)

40%弹性支出(学习社交)

30%强制储蓄

省钱妙招:

二手教材5元一本,比新书省20元

拼单团购洗发水,人均省10元

图书馆蹭空调,少喝奶茶

家长要走出“给钱就行”误区

定期视频查账:“这月话费怎么超了?”

设立“成绩奖金”:考进前10%奖励旅游基金

从小培养财商:小学给零花钱,中学教记账

学校不能当“甩手掌柜”

食堂明码标价:公示食材成本,杜绝15元/份的“天价土豆丝”

开发勤工岗位:图书馆整理、快递代取,时薪20-30元

必修理财课:教学生做预算、防网贷陷阱

五、深层反思:1500元测量的社会温度

这场争论像一面镜子,照出三大社会课题:

物价与收入失衡:过去5年奶茶涨价50%,工资仅增20%

消费主义陷阱:短视频鼓吹“精致生活”,让学生陷入攀比

家庭教育断层:9成大学生首次独立管钱是在入学后

法国社会学家布迪厄曾说:“消费习惯是阶级的烙印。”当老一辈的“省吃俭用”撞上年轻人的“品质优先”,冲突的不仅是钱包厚度,更是两个时代的对话。

1500元够不够?答案或许藏在某个折中方案里——父母多理解物价现实,孩子少些冲动消费,学校提供支持体系。毕竟,培养会管钱、懂感恩的年轻人,比争论数字更有意义。

今日话题:您家大学生每月花多少?支持孩子兼职赚零花钱吗?欢迎留言分享经验!

找个男朋友吧

面对这种我只提一个建议,以后给父母赡养费按大学期间生活费给,强制执行,每个月从工资里划走