台北街头飘着细雨,汪小菲牵着两个孩子的手走进玩具店。玻璃橱窗倒映出小玥儿难得一见的笑容,这个瞬间被路人拍下后迅速登上热搜。而此刻,S妈黄春梅正在社交媒体发出第17条"战争檄文",评论区里"心疼阿姨"和"别再消费女儿"的留言疯狂刷新。这场看似家庭伦理剧的闹剧,正在成为数字时代亲情异化的典型案例。

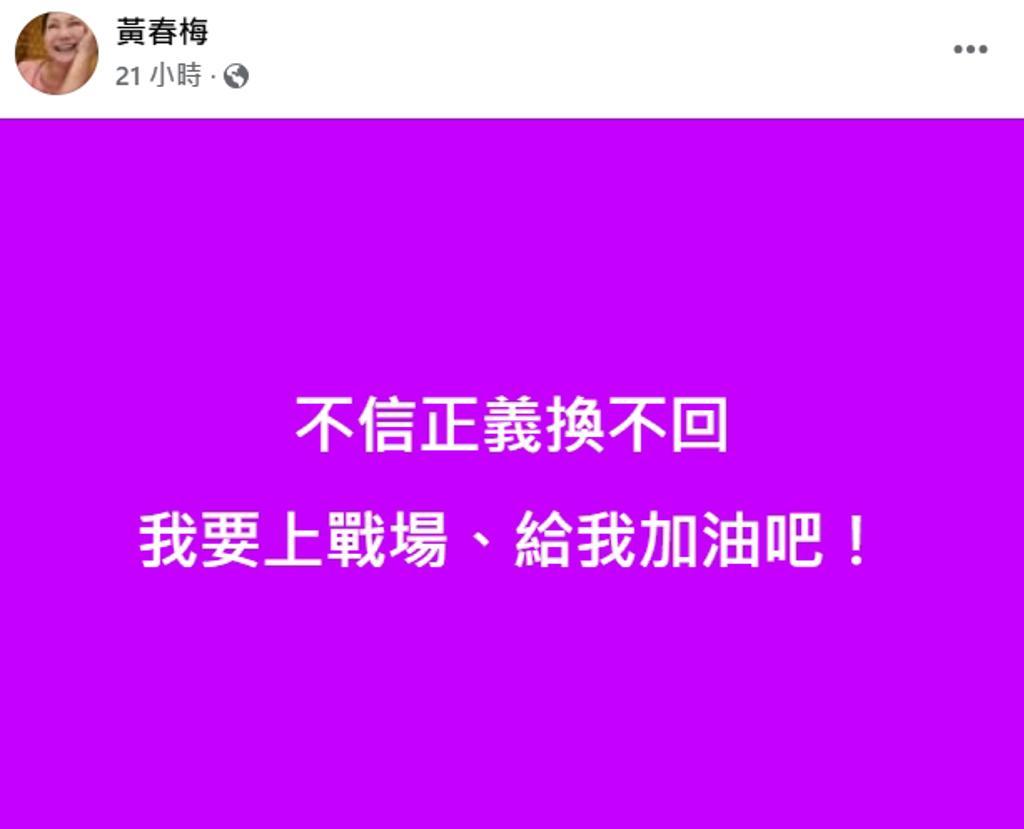

在传统认知中,母亲失去女儿本应沉浸在私人哀伤里。但S妈黄春梅的社交媒体时间线却呈现出诡异的割裂:凌晨三点发布失眠动态,两小时后准时上线参与话题讨论,中午准时放出"战争宣言"。这种精确到分钟的舆论操作,恰与某社交平台流量高峰曲线完全重合。

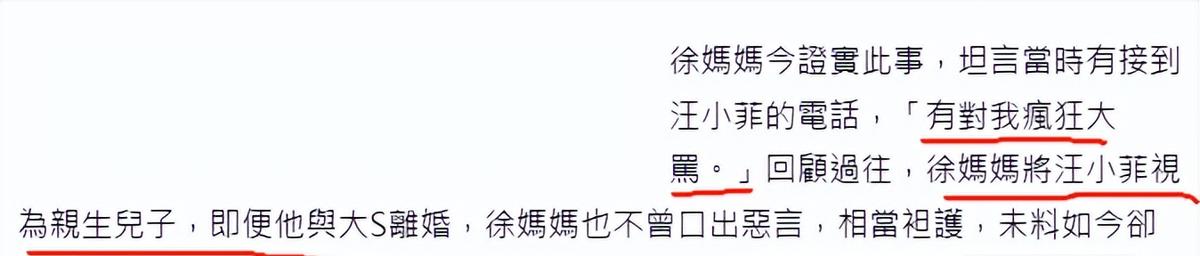

台湾大学传播研究所2024年数据显示,名人亲属账号在突发事件后,平均每条动态商业溢价可达新台币20万元。S妈账号在女儿去世后粉丝暴涨300万,每条动态互动量突破百万,其背后潜藏的流量经济逻辑不言而喻。当葛斯齐曝光的聊天记录显示汪小菲秒回信息而S妈延迟数小时,这种反差恰如现代版"叶公好龙"——表面悲痛欲绝,实际早已深谙流量游戏的规则。

心理学教授陈美玲团队的研究表明,社交媒体会重塑人的哀悼方式。实验组中73%的受试者在虚拟空间表现出的悲伤强度,远超真实心理评估数据。这种"表演性哀伤"正在制造新型群体癔症,S妈频繁更换的"战争宣言"头像、精心设计的话题标签,本质上都是算法时代的招魂幡。

大S临终前将孩子托付前夫的决策,在传统伦理框架下堪称离经叛道。但若细究其成长轨迹就会发现,这位亲历过狗仔文化鼎盛时期的女星,早已看透媒体生态的本质。她在2018年受访时曾说:"镁光灯下的亲情,三分真七分秀。"这种清醒认知与母亲黄春梅的"战斗檄文"形成鲜明对比。

汪小菲带孩子现身香港迪士尼的画面引发热议,表面看是"以静制动"的公关策略,实则暗合00后网生代的沟通密码。孩子们手持玲娜贝儿玩偶的自拍,抖音播放量突破2亿次,这种"萌系治愈"路线恰好对冲了S妈文字控诉的沉重感。代际认知差异在此显露无疑:老一辈执着于文字战场,新生代早已驰骋在视觉经济的疆域。

法律界人士指出,台湾地区《儿童及少年福利与权益保障法》第69条明确规定,不得利用儿童进行商业宣传。S妈持续曝光孙辈动态的行为,客观上已构成对未成年人权益的侵害。而汪小菲方采取的"场景化保护"策略——让孩子在游乐场、书店等正能量场景出镜,既满足公众知情权又规避法律风险,堪称现代监护艺术的典范。

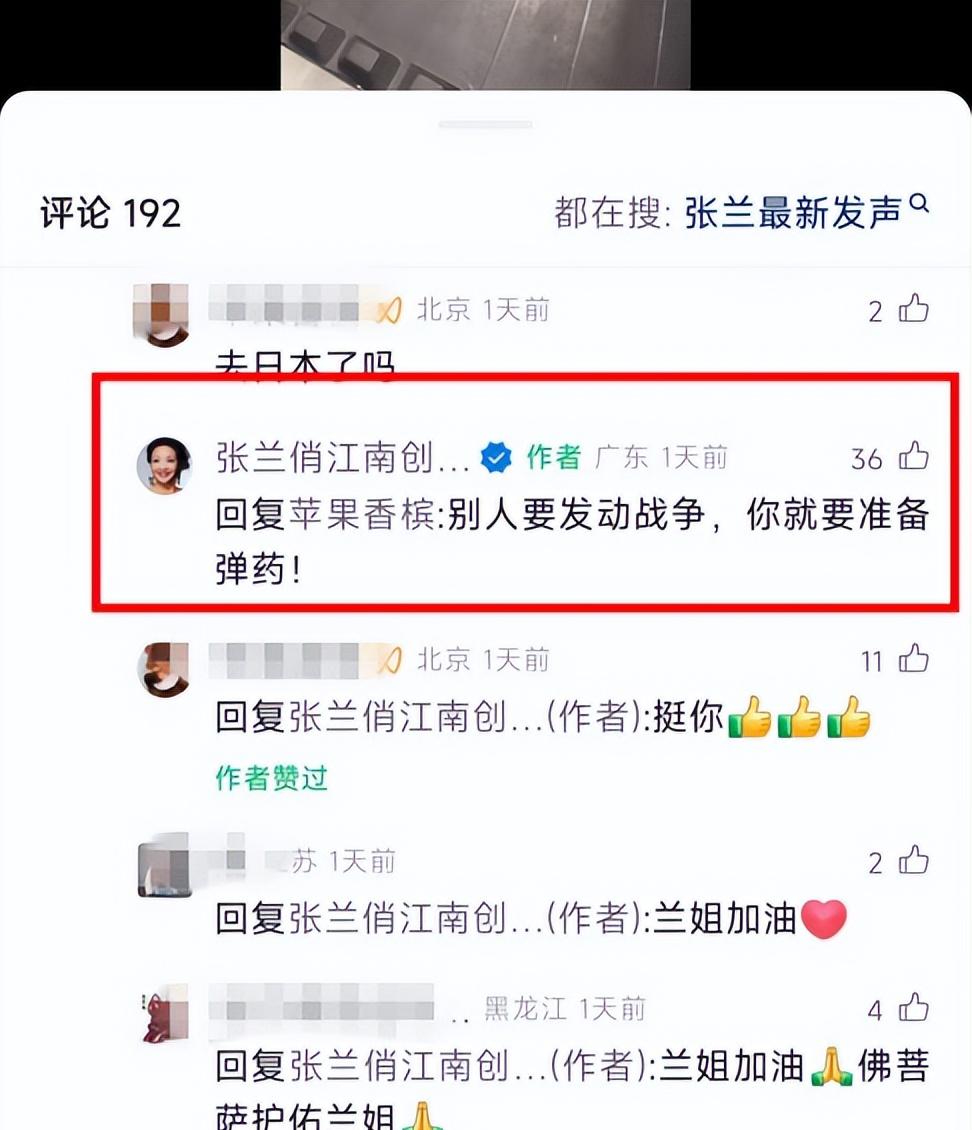

葛斯齐的持续爆料犹如照妖镜,照出了两个平行世界。在S妈构建的叙事里,自己是"被凌虐十年的悲情母亲";在聊天记录呈现的现实中,却是年轻人用表情包沟通、长辈用"战争檄文"回应的荒诞图景。这种叙事分裂症候群,恰是后真相时代的典型病症。

值得玩味的是,爆料内容中汪小菲对S妈"秒回"的恭敬,与张兰直播间的"战兰"人设形成戏剧性反差。这种代际应对策略的分野,暗合商业观察家提出的"Z世代领导力模型"——00后管理者更倾向柔性沟通,而传统企业家仍信奉丛林法则。当S妈用上世纪90年代媒体战的手法对阵新生代传播策略,结局早在开战前就已注定。

传媒学者发现,2024年台湾地区热搜话题的平均存活周期已缩短至6.2小时。S妈每三天制造新话题的节奏,精准踩在舆论记忆曲线的遗忘节点。这种工业化生产热点的能力,让其账号始终保持在前台位置,却也加速消耗着公众的同情阈值。最新民调显示,对S妈行为的支持率已从最初的58%暴跌至19%,舆论反噬正在形成。

当汪小菲抱着孩子在机场沉睡的照片刷屏时,我们突然意识到:这场持续月余的闹剧中,真正的主角始终沉默。两个孩子天真的眼眸倒映着成人世界的荒诞,他们的数字足迹早已被制成无数流量密码。或许正如大S遗嘱中那个未说出口的隐喻:在这个全民直播的时代,真正的母爱,是给孩子筑起一道隔绝镜头的屏障。

当我们习惯用点赞数丈量情感深度,用热搜榜评判事件价值时,是否也该反思:在追逐流量的狂欢中,我们是否正在亲手将最珍贵的人性温度,兑换成虚拟世界的数据尘埃?下次再看到类似家庭剧变时,或许该关掉推送页面,给真实的情感留一方静默的土壤。