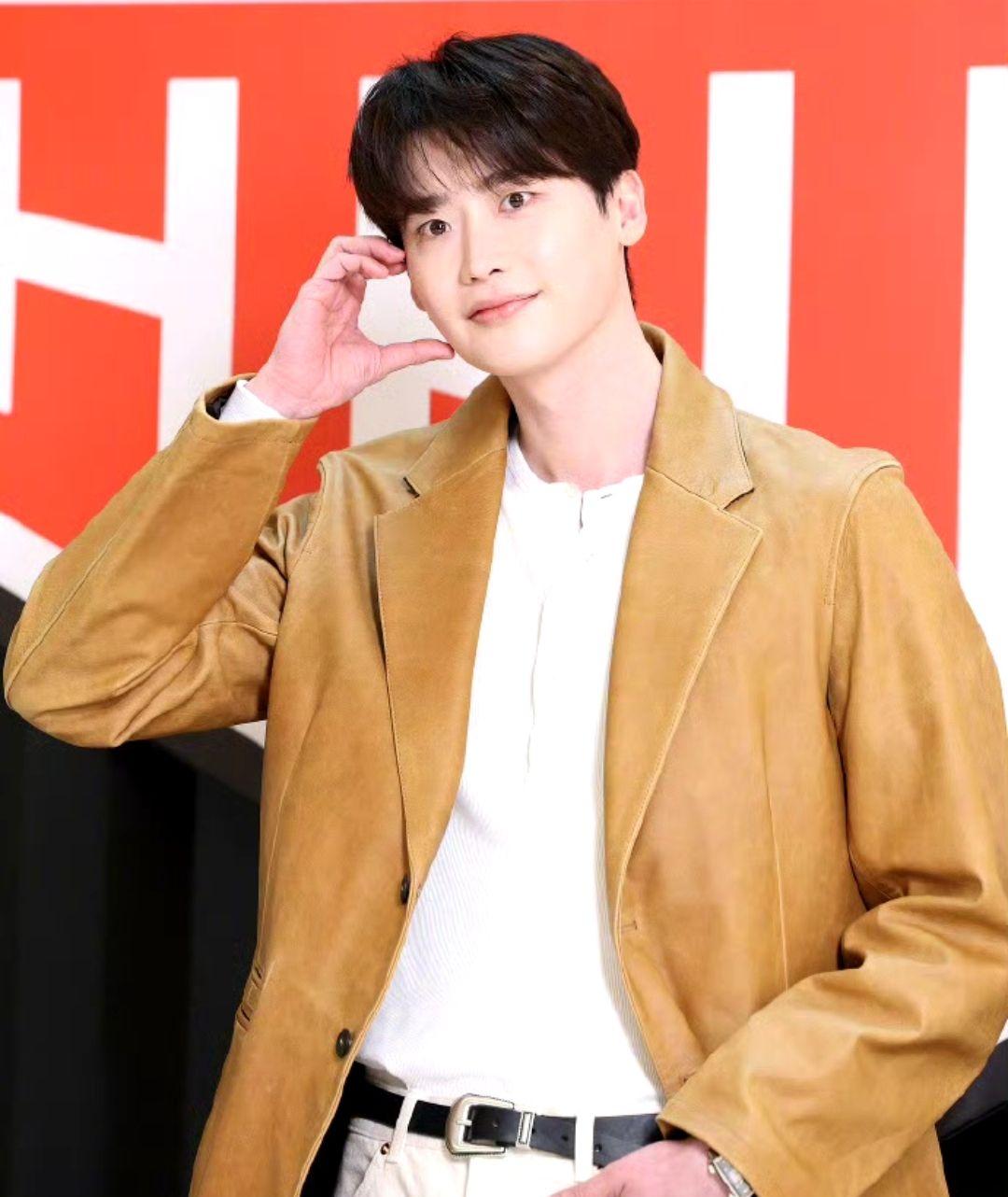

2023年上海时装周后台发生的有趣一幕,在社交媒体掀起热议风暴。李敏镐在休息室补妆时,造型师手持粉饼反复强调"要更水光的效果",这个细节像一把钥匙,解开了东亚娱乐圈审美的潘多拉魔盒。

这让人想起韩国美妆研究院去年发布的《亚洲面部审美趋势报告》,数据显示韩国男星平均使用3.2种高光产品打造"水光肌",而中国同行仅用1.7种。这种差异在生图对比中尤为明显:当37岁的李敏镐带着泛着油光的苹果肌出现时,32岁的李现却以自然哑光妆容亮相,二者形成的视觉冲击堪比4K屏幕与复古柔光镜的碰撞。

首尔大学心理学教授金美善团队的研究揭示,韩国观众对"水光肌"的偏爱源于集体潜意识中的"童颜崇拜"。他们扫描了200名志愿者的脑部活动,发现当看到水光肌形象时,受试者杏仁核区域活跃度降低27%,产生类似看到婴儿时的愉悦反应。这种审美惯性正遭遇中年男星的"翻车危机"——过度充盈的面部组织遇上强光反射,造就了社交媒体上疯传的"发面馒头"表情包。

东京银座的某家高端医美诊所里,陈列着李钟硕2018年《死之咏赞》时期的3D面部模型。对比2023年的生图,模型师悄悄调整了颧骨填充物的剂量,这个细节折射出行业残酷的生存法则。韩国艺人协会数据显示,30岁以上男星每年平均接受1.8次微调,远高于女星的1.2次,这种"逆生长"焦虑在镜头前逐渐显露出副作用。

在北京798艺术区,某国产美妆品牌的实验室正在研发"哑光抗衰"系列。产品经理透露,中国消费者对"自然感"的需求年增长43%,这与短视频平台上#生图挑战#话题38亿播放量形成呼应。李现的造型师曾在采访中坦言:"我们现在更在意皮肤质感而非光泽度,就像手机摄影从美颜转向原生相机模式。"

这种转变背后是残酷的行业竞争。横店某剧组灯光师透露,现在打光方案完全革新:"五年前我们会用三层柔光布制造朦胧感,现在改用LED点阵灯突出面部轮廓。"这种技术迭代让靠滤镜生存的艺人无所遁形,却也催生了新的职业危机——某韩国顶流因拒绝调整妆容风格,三个月内掉了17个代言。

小红书上的"反精修联盟"聚集了92万成员,他们像当代的"审美警察",用放大镜检视每张明星生图。23岁的组长"真实美探员"分享道:"我们发现粉丝修图时最爱缩小鼻翼、拉长下巴,这些标准化操作正在摧毁审美多样性。"这个群体自发组织的"原生颜值大赛",吸引了包括高校美术系学生在内的专业评审。

复旦大学社会学系的最新研究显示,Z世代对明星颜值的宽容度比 millennials 高出31%。该研究跟踪了500名00后社交媒体行为,发现他们在评论"馒化"艺人时,更多使用"可爱大叔"这类温和标签。这种转变在商业领域已有体现:某国产运动品牌启用"非标准帅哥"代言后,95后客户群体增长翻倍。

首尔明洞的街头采访暴露代际认知鸿沟。45岁的家庭主妇金女士坚持"水光肌代表专业感",而她的女儿敏雅则吐槽:"欧巴们像抹了猪油的年糕!"这种冲突在TikTok上演绎成行为艺术——美妆博主故意化"过度水光妆"直播吃炸酱面,油光混合酱汁的画面获得280万次围观。

大阪的虚拟偶像公司最近调整了产品策略,将初代虚拟男团的"完美水光肌"改为"带毛孔的陶瓷肌"。这个决定源于对B站用户数据的深度挖掘:当虚拟形象出现轻微瑕疵时,用户留存率反而提升19%。东京数字艺术展上,一组名为《滤镜裂痕》的交互装置引发热议,参观者可以手动撕开明星的虚拟皮肤,查看不同层次的修图效果。

这种祛魅运动正在重塑娱乐产业。韩国某知名经纪公司被迫开设"真实感训练营",教艺人如何与皱纹和平共处。课程包括"微表情管理"和"动态美学",导师正是曾经的"生图灾难"当事人。他们发现,当艺人学会用鱼尾纹传递情绪时,广告报价反而上涨了15%。

上海戏剧学院新开设的"数字形象管理"专业引发争议,该专业教授既教PS技巧,也讲媒介伦理。首期学员王同学说:"我们既要懂如何制造梦幻,也要学会亲手打破它。"这种矛盾折射出行业转型期的典型特征——就像摄影师同时携带柔光镜和探照灯,随时准备呈现事物的AB面。

当我们在微博围观"生图翻车"时,本质上是参与着一场大型社会实验。那些被群嘲的"发面馒头",实则是集体审美焦虑的具象化投射。李现团队无意间踩中的,正是大众对真实感的渴望阈值。

未来学家凯文·凯利曾预言:"科技发展终将使我们重新拥抱缺陷美。"在杭州某AI公司的实验室里,工程师正训练神经网络识别"有魅力的瑕疵"。或许不久后,我们在屏幕上看到的,不再是千篇一律的水光肌,而是带着细纹却生动的微笑——就像褪去魔法后的灰姑娘,虽失去水晶鞋,却获得了真实的舞步。

此刻不妨打开手机前置摄像头,问问自己:我们究竟在追逐怎样的"完美"?当滤镜文化遭遇真实主义浪潮,这场颜值革命带来的,或许不只是娱乐产业的洗牌,更是整个社会审美认知的集体进化。你的点赞,会投向精修城堡还是生图旷野呢?