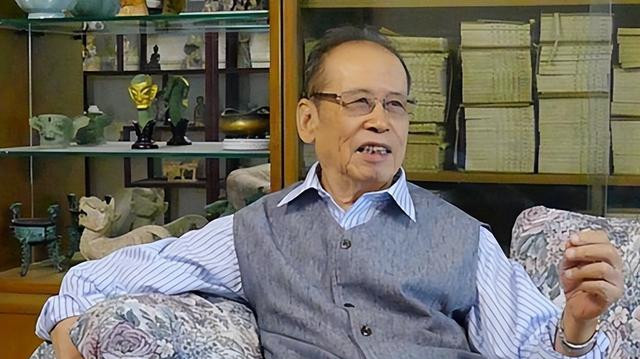

一位曾蒙冤入狱12年的女性,为何在重获自由后仍自称是“毛主席的好学生”?一个出身名门、本可成为物理学家的大家闺秀,为何在丈夫含冤而逝后,仍将毕生信念与领袖的教诲紧紧相系?

这背后,藏着一段超越个人恩怨的革命情谊,更藏着一位女性用半生岁月书写的信仰答案。

1946年的北平辅仁大学实验室里,25岁的王光美刚成为中国首位原子物理女硕士。她手握斯坦福大学录取书,桌上摆着美国教授寄来的教材,窗外却传来地下党的敲门声——北平军调部急需英文翻译。“国家需要时,个人前途可以退后。”母亲董洁如的这句话,让她把留美机票锁进抽屉。当她穿上蓝布制服走进延安窑洞时,美国同学正在实验室观测粒子轨迹,而她的人生轨迹已与红色信仰交织。

在延安的煤油灯下,王光美第一次读到《论共产党员的修养》。刘少奇笔下“共产党员要像金子般纯粹”的文字,让她看见另一种科学——关于信仰的纯粹性实验。多年后她回忆:“那时我才明白,物理公式解释不了民族存亡,但马列主义能。”

1954年北戴河的浪花中,毛泽东正手把手教王光美游泳。这位国家主席夫人像小学生般认真练习划水,却总被浪呛得咳嗽。毛主席打趣道:“学物理的还怕水?水分子可都是你的老朋友!”这段师徒情谊始于更早的舞会。王光美发现,毛主席跳舞时谈的从来不是政治,而是问“少奇同志的肩周炎好些了吗?”“孩子们最近在读什么书?”

有次舞曲结束时,毛主席突然严肃地说:“告诉少奇同志,他的担子会越来越重。”这句话,成为后来国家主席交接的伏笔。

特殊年代里,王光美始终恪守学生本分。1963年陪同刘少奇出访前,江(青)在上海约她长谈文艺界是非。她回家后立即汇报,刘少奇当即表态:“这事你不要管。”后来主席得知此事,专门派人转告:“光美同志汇报及时,是好学生。”

1967年寒冬,王光美被关进秦城监狱。牢房墙上留着前囚犯刻的“打倒”字样,她却用手指蘸水在桌面默写《实践论》。当看守质问时,她平静回答:“我在复习主席的著作。”12年铁窗岁月里,她把《毛泽东选集》读了37遍,书页被翻得起了毛边。

有次女儿偷偷送来一块桃酥,她掰碎藏进《矛盾论》书页,每读一页就舔一口碎渣——这是她与外界唯一的“甜蜜对话”。

后来平反出狱时,狱友发现她在墙角刻着一行小字:“好在历史是人民写的。”

即便在最艰难的岁月,王光美仍叮嘱子女:“你们父亲的所有工作都是中央集体决策,主席都知道。”

这种近乎执拗的坚信,源自延安时期种下的信仰基因——她始终认为,个人命运与党的道路虽有波折,但终将同向而行。

1983年冬,62岁的王光美重返韶山。在毛泽东纪念馆留言簿前,她握着毛笔的手微微颤抖,最终写下:“深切缅怀毛主席,您永远的学生王光美。”这个签名引发无数猜测,却鲜有人知背后的深意:就在三个月前,她刚把刘少奇的骨灰撒向大海。有随行人员提议在留言中提及丈夫,她摇头说:“今天我只写师生关系。”晚年的她常对子女解释:“主席教我游泳是教我顺势而为,教我读书是教我把握矛盾。这些功课,够我学一辈子。”

最令人动容的是她对李讷的关照。得知毛主席小女儿生活拮据,她带着保姆上门帮忙洗衣做饭,又牵线促成李讷与王景清的婚事。李讷孩子叫“王姥姥”时,她总笑着纠正:“要叫王奶奶,我和你爸爸是同志。”

2004年中秋节,83岁的王光美做了一件震动中南海旧事的事——她召集毛、刘两家后人聚会。席间,刘少奇之子刘源主动向李敏敬酒:“咱们两家的故事,该由我们这代写出新篇。”这场聚会后,她将毕生积蓄捐给“幸福工程”,帮助贫困母亲。有记者问及动机,她展示当年在狱中缝制的布鞋垫:“你看这针脚多密?苦难教会我,托起别人的脚,路才能走远。”

2006年弥留之际,她最后的清醒时刻仍在念叨:“把我的眼镜擦亮些,主席不喜欢模糊……”

当子女翻开她枕边的笔记本,发现最后一页写着:“学生毕业了,作业交予山河。”这位始终自称“学生”的女性,用一生证明:真正的信仰不会被历史风尘掩埋,正如她留在韶山的那行字迹,历经岁月依然清晰如昨。

【参考资料】:《风雨无悔——对话王光美》(人民文学出版社)、《我所知道的王光美》(中央文献出版社)、《王光美访谈录》(中央文献出版社)等