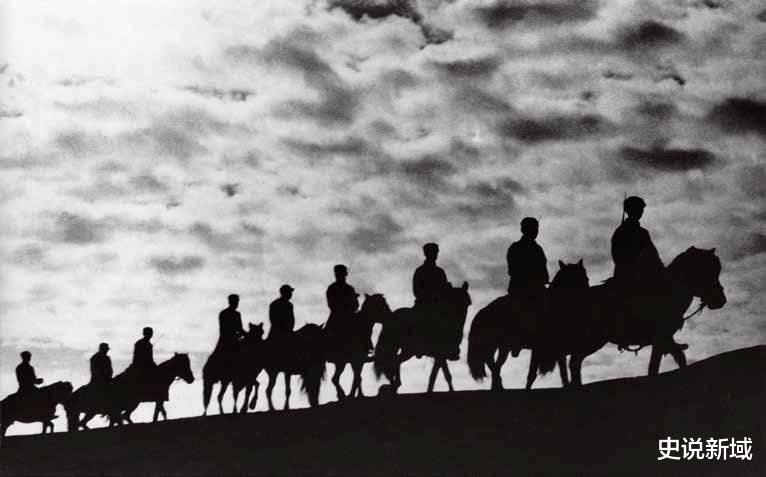

1939年的晋西北高原上,一支打着补丁的部队正顶着寒风修筑工事。战士们的刺刀在夕阳下泛着冷光,远处黄河的咆哮声与铁锹撞击冻土的声响交织成特殊乐章。

这支队伍既不像115师那样横扫华北平原,也不似129师威震太行山,却在八年抗战中默默完成了关乎整个中国革命的特殊使命——他们就是贺龙率领的120师。

当我们翻阅八路军战史,常被歼敌数字与根据地规模吸引目光,120师在八路军三大主力师中无疑是存在感最低的。但若把视角投向黄土高原,便会发现一道特殊的战略屏障:这里既没有富庶的平原支撑扩军,也不具备纵横驰骋的地理优势,却用贫瘠的土地托起了中国革命的指挥中枢。

晋绥走廊:中国革命的生命线

摊开1937年的华北地图,晋西北地区如同狭长的咽喉要道。这片东接同蒲铁路、西临黄河天险的贫瘠之地,却是陕甘宁边区与华北各根据地的唯一陆路通道。日军参谋部曾在《华北治安战》中记载:“切断晋绥走廊,即可窒息中共首脑机关。”

贺龙率部进驻后,首先遭遇的并非日军主力,而是严酷的自然环境。晋西北23县中,12个县年降水量不足400毫米,人均耕地仅3.2亩。120师政治部主任甘泗淇在日记中写道:“部队初到时,整排战士分食半袋炒黄豆充饥。”即便如此,这支从湘鄂西走出的铁军硬是在1938年春建成晋西北抗日根据地。

战略价值很快显现。1939年阎锡山制造“晋西事变”时,120师三天内控制黄河渡口,保障了延安与太行山根据地的物资运输;1942年日军五万兵力“扫荡”晋绥,贺龙采取“敌进我进”战术,将日军死死拖在兴县山区,使延安得以安然度过危机。

双重战场:既要刺刀见红,更要颗粒归仓

1939年秋,359旅718团2营的战士们遇到了前所未有的挑战:他们需要在一个月内开垦200亩荒地,同时保证每天至少进行两小时军事训练。营长张仲瀚在动员会上说:“咱们现在多挥一锄头,前线兄弟就能多放一枪!”

这种“一手拿镐、一手握枪”的状态贯穿120师的抗战岁月。据统计,该师在晋绥地区共开办军垦农场37个,修建水渠150余公里,仅1943年就产粮900余万斤。更令人震撼的是,他们在完成生产任务的同时,仍保持着平均每天两次战斗的频率。

后勤重担还体现在战略支援上。当115师急需干部开辟山东根据地时,120师一次性抽调150名营级以上干部;冀中军区遭日军“五一大扫荡”重创后,贺龙亲自率部东渡黄河实施战役支援。这些默默无闻的付出,使120师成为八路军当之无愧的“战略预备队”。

沉默的功勋:十万人背后的战略抉择

1945年抗战胜利时,一组数据折射出特殊历史抉择:115师发展至27万人,129师达30万之众,而120师仅有8.5万兵力。但若细究其作战轨迹,会发现该师八年转战区域达40余县,作战区域面积相当于三个江苏省。

这种“反常”现象源于中央军委的全局考量。1942年中央政治局会议记录显示,毛泽东特别强调:“晋绥要准备长期作战略枢纽。”为此,120师主动放弃大规模扩军,转而深耕根据地建设。他们创造的“劳武结合”模式,使晋绥成为唯一实现粮食自给的敌后根据地;推行的“军火田”制度(部队开荒种田换取民间武器),累计获得步枪3800余支。

历史的天平:另一种形式的“百万雄师”

1947年胡宗南进攻延安时,西北野战军仅2.8万兵力对抗25万敌军。这支以120师为基干的队伍,用“蘑菇战术”将国民党最精锐的整编第一师牢牢牵制在陕北高原。彭德怀曾感慨:“贺胡子带的队伍,是咱们八路军的定盘星。”

从晋西北的烽火狼烟到南泥湾的稻花飘香,从黄河渡口的血色黎明到陕北高原的迂回周旋,120师用特殊的方式书写着另一种传奇。当我们在战史中寻找“以少胜多”的经典战例时,或许更该记住这些沉默的守护者——他们用战略定力铸就的铜墙铁壁,同样是决定历史走向的关键力量。

【参考资料】:《贺龙传》(当代中国出版社)、《八路军战史》(解放军出版社)、《晋绥革命根据地史》(山西人民出版社)、《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》(陕西人民出版社)、《毛泽东年谱(1893-1949)》(中央文献出版社)、《华北治安战》(日本防卫厅战史室编)、《甘泗淇日记》(军事博物馆藏)、《张宗逊回忆录》(解放军出版社)

仅凭贺帅以一个军的实力联手叶挺将军的24师,与10师及后来的25师,朱德将军的军官教育团,公安局的基干队伍联合举行八一南昌起义。在我军创建的历史中有着不可磨灭的历史贡献。红军三大主力之一的红二方面军的军事统帅。八路军三大师长120师之一。以后的丰功伟绩更伟大。贺龙元帅实至名归!