提及唐朝,人们常想到贞观之治的开明、开元盛世的繁华,然而在长安城的繁华背后,却存在着一段少为人知的历史。

那就是大规模的奴隶制度,他们用汗水与苦难浇筑着盛唐的辉煌,可命运却无人在意。

唐朝初年百废待兴,唐太宗推行均田制与租庸调制,将土地按人口分配,试图构建“耕者有其田”的理想社会。

然而,这种制度并没有覆盖所有人群,还有一群奴隶甚至和牛马一样,是作为一种可以交易的私人财产处置。

这种现象原本来自于魏晋南北朝的门阀制度,但在唐朝的扩张战争中不断强化,留存了下来。

贞观四年,李靖率军大破东突厥,共俘虏十余万人,这些战俘被迁入长安周边成为贵族庄园中的劳动力。

仅唐太宗时期,因战争被俘的突厥、高昌、高句丽等族人口就超过百万。

他们和因罪籍没的官奴、因债卖身的私奴,共同构成了唐朝奴隶群体。

当时就有记载显示,一名成年奴隶的价格约为绢20匹,与一头健壮的耕牛相当,可见奴隶是如此廉价。

根据奴隶的作用不同,唐朝将奴隶分为官奴与私奴两类。

官奴归属于太常寺等机构,主要从事宫廷营造、礼仪服务等工作,私奴则隶属于官僚贵族,亲王可拥有奴隶200人,以此类推,品级越低限额越少。

奴隶的另一来源则是唐朝的对外战争。

从贞观年间到开元时期,唐朝的每一场扩张胜利都伴随着大量战俘,而这些人被分配到宫廷、或贵族庄园里工作。

例如天宝年间远征南诏失败后,数万战俘被押解至长安,成为权贵家中的“昆仑奴”。

另外,如果有谋反、谋大逆等重罪的,其家属和奴婢也一并归为官奴。

平民若负债无力偿还,也可以成为负债奴,而奴隶的子女生来即为奴。

同时,奴隶没有独立户籍,依附于主人户籍之上,不得与良人通婚,如有违背,则其主人和奴隶都会受到惩罚,从出生到死亡,奴隶始终处于社会底层。

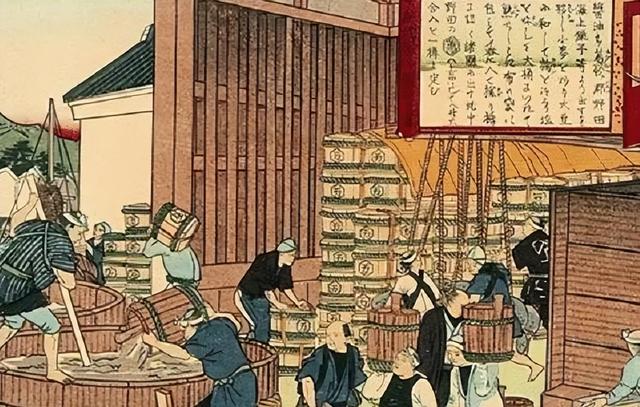

即便奴隶社会地位低下,却是社会的核心劳动力。

天宝年间全国官私奴婢总数约300万,占当时总人口的百分之六,这些奴隶在贵族庄园中耕种稻田、采摘茶叶,在手工业中也大量使用官奴,数量十分庞大。

奴隶制度的存在加剧了社会分化,贵族官僚以蓄奴数量彰显身份,而平民百姓却可能因一场灾荒沦为奴隶,这种反差在安史之乱后愈发明显。

随着儒家民本思想与佛教众生平等观念的传播,社会对奴隶制度的合理性产生了质疑,民间开始对奴隶制度有抵触情绪。

至晚唐,奴隶制度已大幅衰落,法律层面开始允许奴隶通过缴纳赎金获得自由,到五代十国时期,奴隶制度基本退出历史舞台,取而代之的是雇佣制与租佃制。

盛唐的辉煌建立在多种经济形态之上,而奴隶群体的苦难,正是封建制度残酷性的体现。

尽管史书鲜少记载他们的姓名,但敦煌壁画中劳作的身影都在诉说着这段沉默的历史。

唐朝的奴隶制度早已消逝在历史长河,却为我们观察古代社会提供了一个角度。

在繁华和文明的背后,我们或许不应忘记在盛世的阴影里,曾有一群被称作“奴隶”的人,用血汗浇灌了历史。

参考文献:《唐律疏议》

《中国奴隶制史》