乾隆盛世,清朝自诩为世界的中心,但在远方的西方,却悄然崛起了一股强大的力量。

乾隆二十八年,法国的船、炮技术全面超越了清朝,成为一个历史的转折点。

究竟是什么原因让清朝逐渐失去科技优势,西方又是如何在短短几十年间实现这一突破?这背后隐藏着怎样的科技革命和战略布局?

15世纪中叶,欧洲诸国的海战方式仍然停留在接舷肉搏和用冲角撞击敌船的原始阶段,与中国海军并无二致。然而,随着时代的推进,欧洲人开始了一场革命性的转变。

1465年至1477年间,法国人率先研发出了一种适用于结构坚固船只的大炮。这种大炮被安装在吃水线附近,配备了四轮炮架,能够在甲板上向后滑动以吸收后坐力。

这一创新解决了海上射击长期存在的问题,为后来的海战方式奠定了基础。1501年,一个看似微不足道的改变却引发了巨大的连锁反应——船舷出现了舷窗。

这使得火炮可以安装在舰体内部,而不再局限于甲板上。当不使用火炮时,舷窗盖还能防止海水涌入,大大提高了船只的适航性和作战能力。

随着这些改进的实施,15世纪的远洋船舶逐渐适应了大炮革命带来的挑战。欧洲战船开始在各大洋上占据优势,无论遇到何种设计的敌方船只,都能从容应对。

16世纪后期,荷兰人专门设计了用于货运的商船。到了17世纪下半叶,他们更是在战争期间为商船提供战船护航,这标志着商船与战船的功能开始明确区分,海上力量的专业化程度进一步提高。

二、"线式战术"的诞生:海战方式的革命

随着船只设计的进步,海战策略也在不断演变。17世纪中叶,一场改变海战格局的创新悄然兴起。

1652年至1654年,第一次英荷战争爆发。这场战争被后世称为现代海军力量的起点。正是在这场战争中,"线式战术"这一划时代的海战方式首次被提出并付诸实践。

1653年,英国率先使用了"线式战术"。这种战术要求舰队排成一列直线,以便最大化地利用舷侧火炮的威力。这一战术的应用,使得远程海战成为敌对国舰队之间的标准作战方式。

从此,舰船的吨位、火炮的数量和射程成为决定海战胜负的关键因素。各国竞相建造更大、火力更强的战舰,推动了造船技术和火炮制造的飞速发展。

法国皇帝拿破仑·波拿巴(1769-1821)上台后,更是将风帆时代的海战推向了巅峰。在他的统治下,法国海军得到了空前的重视和发展,与英国在海上展开了激烈的角逐。

火炮的发展历程,是人类智慧与工业革命完美结合的典范。从最初的简陋铁管,到后来精密复杂的机械系统,每一步进步都凝聚着无数工匠和科学家的心血。

早在1128年,中国就出现了世界上最早的管型金属火器。这一技术随后通过蒙古人的西征和阿拉伯商人的贸易传播到了欧洲。

1324年,欧洲首次使用金属铳炮,标志着火器时代在西方的开端。15世纪,法国在制炮技术方面异军突起。

法国工匠借鉴制作教堂大钟的浇铸技术,开始生产更轻、更具机动性的铜炮。这一创新大大提高了火炮的实用性,为后来的野战炮奠定了基础。

1470年前后,欧洲首门实用的后装滑膛佛郎机炮问世。虽然由于制造技术的限制,这种炮的闭锁问题始终未能完全解决,但它为后来火炮技术的发展指明了方向。

16世纪末,前装滑膛炮逐渐成为主流,并在接下来的两个世纪里主导了战场。这种炮的优势在于结构简单、可靠性高,尽管装填速度较慢,但在当时的战争中已经足够应付。

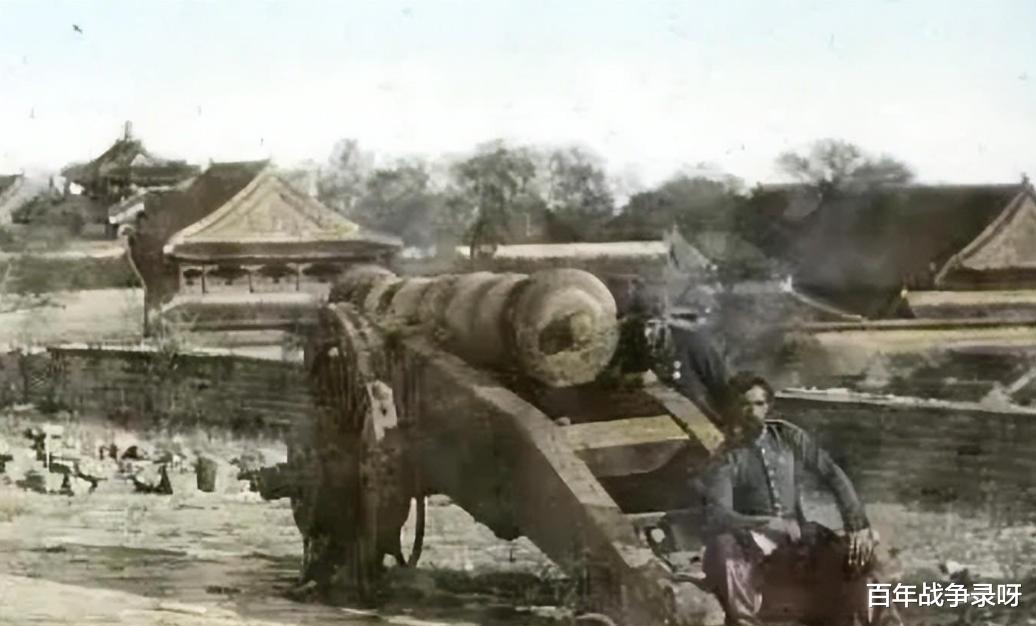

值得一提的是,17世纪的"红夷大炮",即欧洲长炮类火炮,在形制性能和构造原理上已经达到了前装滑膛炮发展的最高阶段。

这种火炮不仅射程远、威力大,而且精度也相对较高,在当时的战场上可谓所向披靡。

在火炮技术的发展史上,有几位杰出的军事家和工程师做出了不可磨灭的贡献。他们的智慧和远见,为欧洲军事技术的进步注入了强劲的动力。

法国工兵统帅塞巴斯蒂安·勒普雷特尔·德·沃邦(1633-1707)是其中最耀眼的明星之一。沃邦不仅在筑城方面有卓越贡献,还创造了一种双管齐下的攻城体制。

他提出的"三道'Z'字形壕沟逼近法"将攻城战变成了一门精确的科学,大大提高了攻城的效率和成功率。与沃邦齐名的还有荷兰元帅梅诺·范·库霍恩(1641-1704)。

虽然库霍恩的名气不及沃邦,但他在防御工事方面的成就同样令人瞩目。库霍恩设计的城堡工事十分牢固,能够有效抵御重炮的轰击,为荷兰在与法国的多次战争中提供了强有力的防护。

到了18世纪,又一位军事天才横空出世。法国炮兵总监让·巴蒂斯特·瓦盖特·德·格里博瓦尔(1715-1789)对法国炮兵系统进行了彻底的改革。

他推行的炮制改革使法国野战炮兵成为欧洲最先进的炮兵,并成为其他国家竞相模仿的对象。格里博瓦尔的改革包括火炮标准化、提高机动性和改善准确性等多个方面。

这些改革的成效在拿破仑时代得到了充分的体现,法国炮兵在欧洲大陆的征战中发挥了关键作用。然而,正如历史常常证明的那样,成功有时也会成为进步的阻碍。

拿破仑战争期间法国炮制的成功一度蒙蔽了军事家们的眼睛,使人们忽视了它的不足,也在一定程度上阻碍了人们寻找更好方案的积极性。

当西方国家在船炮技术上不断突破时,清朝却长期处于相对封闭和停滞的状态。这种巨大的技术差距在鸦片战争中暴露无遗,给中国带来了深重的灾难。

1839年,英国发动了第一次鸦片战争。尽管这次远征的规模并不大,更像是一场在中国海岸进行的实战演习,但清军仍然无力抵抗。

英军仅派遣了16艘军舰,载炮540门,以及4艘武装轮船和27艘运输舰,陆军兵力也只有4000人左右。然而,这支看似不起眼的军队,却轻易击溃了清朝的防御。

到1842年英军进犯长江前夕,英军的海军力量增加到了25艘战船,载炮668门,14艘轮船,载炮56门,此外还有医院船、测量船等辅助船只。

虽然在火炮数量上并不占绝对优势,但英军战船的机动性、航速和火力都远胜清军水师,使得他们能够快速集中兵力,重复使用火力,在战争中发挥了决定性作用。

相比之下,清朝的军事装备仍处于冷热兵器混用时代,主导型船炮技术仅相当于欧洲17世纪"木质风帆时代"的初期水平。

清朝最大的三桅双层甲板帆船,在规模上甚至赶不上18世纪末期英国纳尔逊时代的六级战船,与当时国内载重千吨上下的商船相比也相形见绌。

更令人唏嘘的是,与明末清初的战船相比,19世纪中叶的清朝水师战船在某些方面还出现了退步。这种技术上的巨大差距,使得清军在面对西方入侵时几乎毫无还手之力。

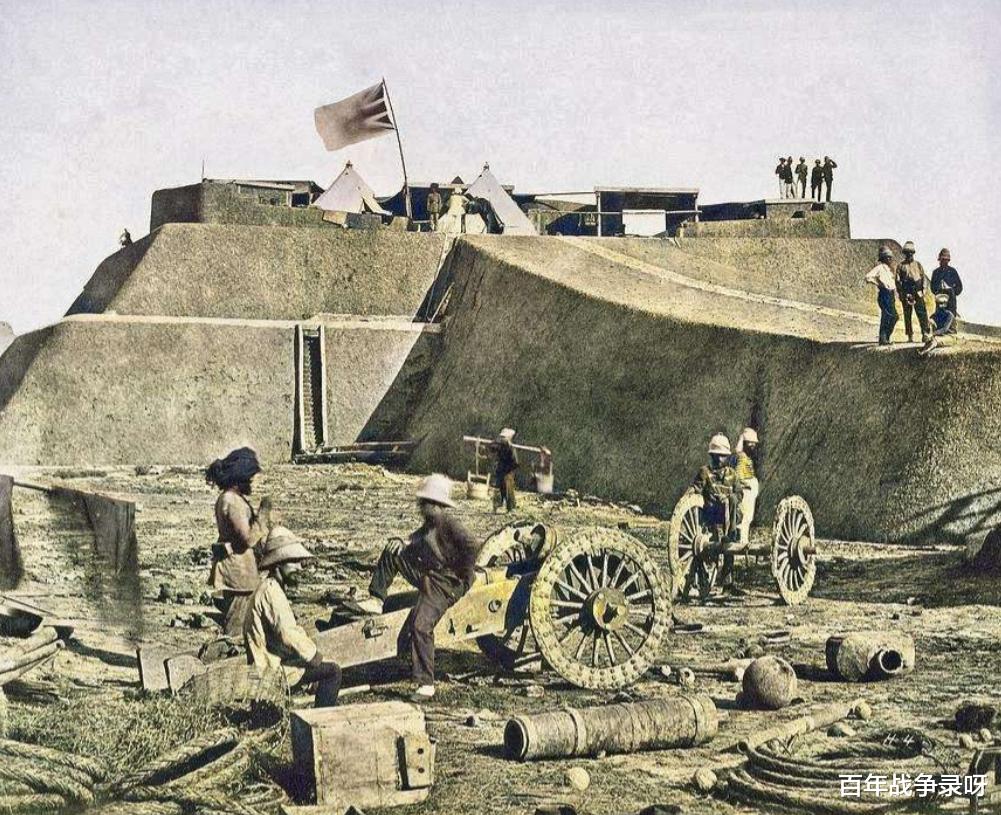

第二次鸦片战争(1856-1860年)更是凸显了这种差距。英法联军这次派出的舰队以四至六等级舰为主力,大量使用了螺旋桨推进器或明轮为动力的木质和铁壳轮船。

这些先进的战船占联军舰队总数的77%以上,此外还有215艘木质商船作为辅助。相比之下,清朝的军事技术仍然停留在过去。虽然在1868年开始采用西方的砂型铸模与实心钻膛技术,但整体上仍然落后于西方数百年。

清朝的炮台建造技术仍然沿用宋代以来的长墙高台式露天建筑,其防御功能仅相当于欧洲16世纪以前的水平。这种巨大的技术差距不仅体现在硬件上,更反映在战略思维和军事理念上。

当西方国家已经开始重视海权、发展远洋作战能力时,清朝的战略重心仍然局限于陆地和近海。这种认知上的差距,使得清朝在面对西方海上强国时显得尤为被动和无力。

纵观15至19世纪的中西方船炮技术发展史,我们不难发现:技术创新、制度改革与战略眼光缺一不可。

西方国家通过不断的技术革新和军事改革,在短短几个世纪内实现了从落后到领先的跨越。反观清朝,由于闭关锁国和固步自封,错失了跟上世界发展步伐的机会。

这段历史给我们的启示是:唯有保持开放的心态,持续创新,才能在激烈的国际竞争中立于不败之地。

本来是道的问题在背后,术只是表象,只是到了近代,欧洲换了条赛道,不玩道了,所以开始全面领先。

从来就没有领先过。

明初外国人就能发射一吨重炮弹了

格里博瓦尔的最主要贡献就是开启法国火炮标准化、模块化、通用化的研制思路。[吃瓜]

真相:明末的时候荷兰和葡萄牙是从欧洲骑马过来,手持木棍,入侵台湾澳门近百年。

宋元流传的一手科技好牌,却被西方发扬了。明清却不玩了

明末已经被西方超越了

就明清两朝两家头子心心念念的都是怎么收刮自家农奴又没有旗鼓相当的对头让它们有危机感来发展自家的武备能发展出新玩意才能鬼[抠鼻]反看白皮那边从朱明建立的时间算它们一直在干仗比那什么印第安人卢旺达大屠杀死的都多它们的进步是拿人填的不是玄学[抠鼻]

是输在没决心上。几万联军,才几个师?大青果真要下死战决心,淹都淹死它们。