北宋太祖建隆三年(962年)的科举改革,迅速对社会结构产生了深远影响。这场变革不仅废除了唐朝的公荐制度,改由中央直接选拔官员,遏制了党派丛生与官员勾结的现象,而且还增加取士名额,通过实行“别头试”、“锁院制”、“糊名制”和“誊录制”等方法确保了科举考试的公平性。这些举措打开了平民通过科举取得功名的通道,使得科举成为了广大学子趋之若鹜的捷径,从而大幅增强了社会对儒学经典和实用性学问的热情。随着儒学的复兴,在书法领域逐渐兴起了“论书及人”的风潮。

在唐代,“古文运动”由韩愈、柳宗元等人发起,虽其名为文体改革,实则是以复兴儒学为核心的文化变革。安史之乱后的唐朝,中央集权受损,国家混乱,台城政权割据严重,导致社会动荡、民生凋敝。同时,佛学和道学在士人阶层中广泛流传,儒学的地位逐渐式微。从而,韩愈和柳宗元等人以文体变革为切入点,着力摆脱佛老思想的主导地位,意图恢复儒学的统治地位。

到了五代时期,战争频繁,更加严重地影响了儒学的传承。当宋王朝建立后,以欧阳修为代表的士人阶层提出继续开展新的古文运动,延续唐朝未竟的复兴儒学之志。欧阳修认为应“修其本以胜之”,以保护和弘扬本土文化的方式驱逐佛学。虽然其在世时未能彻底完成儒学复兴,但其“修本”的思想对后来的儒学发展影响深远,并大力推动了北宋时期儒学的重振。

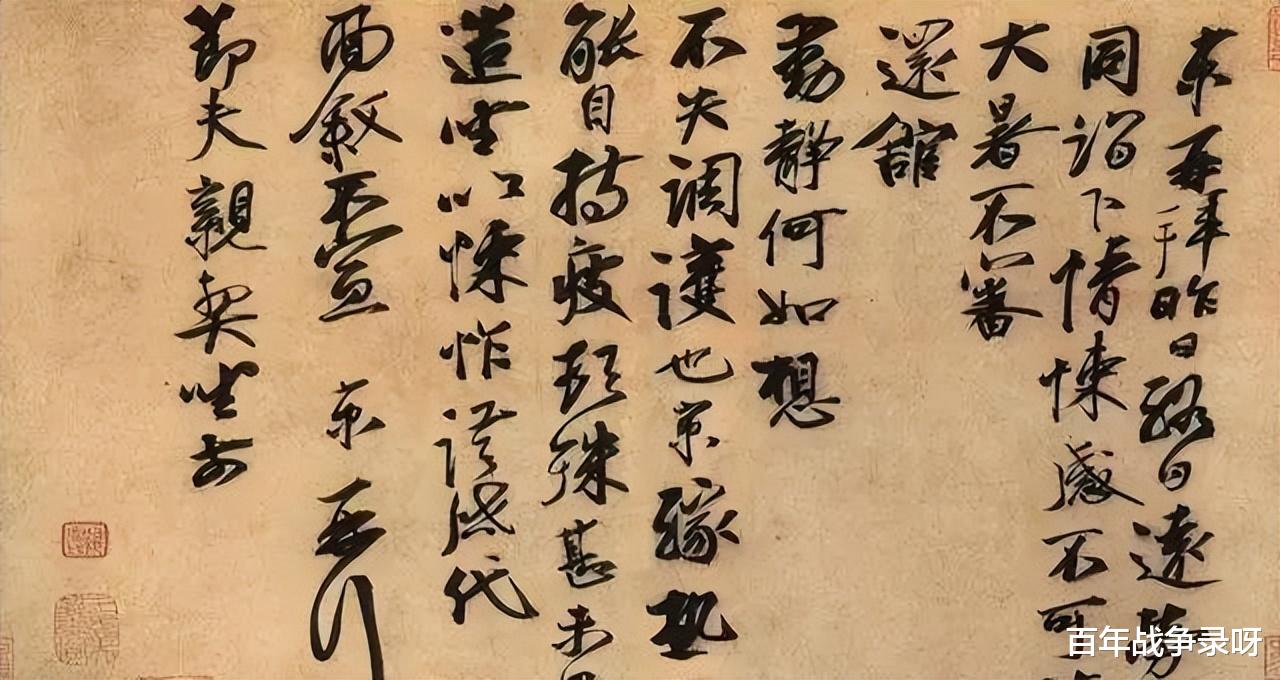

一方面,儒学复兴的浪潮促使北宋的士人对书法的审美取向发生了显著变化。随着儒学逐渐融入了一些佛道思想,书法创作也开始重视对心性和义理的表现。北宋时期的书法家强调自由表达与自我理解,更倾向于在书写中体现哲学思辨和个人风格,突破了唐代楷书的固有法度。

著名的例子有欧阳修,他在《集古录》中指出,尽管宋初的书法水平难以比肩唐人,但他还是主张通过书法修身养性,陶冶情操。这一思想打破了以往对书法技法的苛求,推动了尚意书风的兴起,诗书画合一成为当时一种新兴的美学标准。苏轼的观点更是标志性,他认为最好的书法要“不意于佳”,强调书法的自然自如和笔外求妙。

随着儒学复兴,士人阶层对道德的高要求也自然地影响了书法的欣赏标准。儒学传统中,将书法视为心灵表达的一种方式。北宋士人,推崇“论书及人”的评判标准,即认为书法作品的优劣不仅要看其技法,还要看书者的人品。比如,苏轼在评钱君倚的书法时,因其忠信礼义的品格而不吝赞许,这表明北宋士大夫将人品作为书法评判的重要标准。

受儒学心性化、义理化的影响,北宋的书法家们更加注重书法创作中的“意”。“尚意”的风潮使得艺术家们在笔法上有所创新,逐渐淡化了严格的技法要求,反而在个人风格和意趣上下功夫。欧阳修、苏轼、黄庭坚等人主导的这种尚意风潮,强调书法作品中流露的个性与哲理,使宋代书法独具特色。虽然此后对书法法度的忽视也导致了一些传承上的问题,但“尚意”理念对中国书法影响深远。

从北宋开始,通过儒学复兴催生的尚意书风和“论书及人”审美体系,不仅丰富了我国的书法艺术,还开创了书法品评的新视角。在朝代更迭中,这种理念始终影响着后世书家的创作心态和书法品评标准。

即使在今日,书法界仍会对“字如其人”津津乐道,其中饱含了对文化底蕴和人格魅力的双重追求。由此看来,历史的积淀和文化的延续,使得宋代以来的书法理念历久弥新。