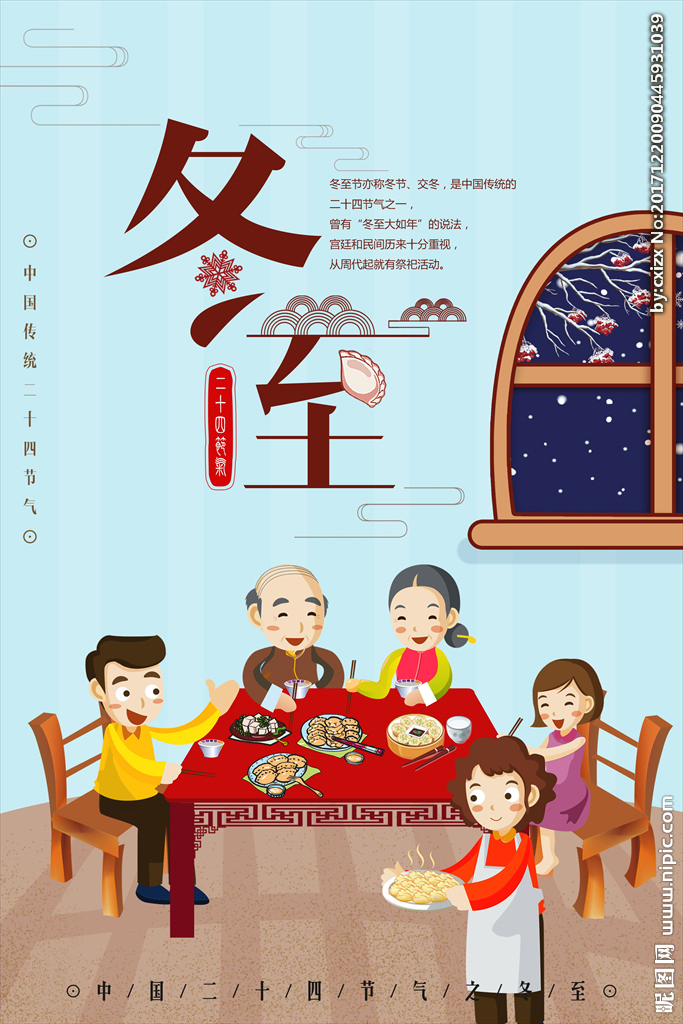

冬至,是二十四节气中很重要的一个节气,也是中国民间的传统节日。今年的冬至在2020年12月21日星期一

今日迎来冬至节气。

冬至是一年里黑夜最长的一天,此后,白天慢慢变长。因此,冬至是阴阳转化的关键节气,古时也喻意新生命的开始。

《汉书》中说:“冬至阳气起,君道长,故贺。”

在汉朝,冬至这天朝廷例行放假,边塞闭关,商旅停业,亲朋好友之间相互拜访。 及至唐宋,冬至时间成为皇帝祭祀祖先的日子,明清将这一习俗延续。

到今天在潮汕、浙江等地仍有冬至祭祖的习俗。

冬藏要藏阳气!冬天阳气藏得好,春阳才能焕发出勃勃生机。而冬至是阴阳转化的关键节气,也是人体阳气最弱的时节,要学会 “躲”才能养护好体内微弱的阳气。

一忌暴饮暴食:冬至正值岁末年初,很快就会迎来元旦,此节气期间多有聚会,切记不要暴饮暴食。因为此时,阳气最弱,无法帮助身体运化过多的食物。

二忌寒冷:冬至时节,人体的阳气太弱,所以身体的抵抗力也较差,这时要躲着寒凉,外出时一定要戴围巾,捂好背、腹和足底,避免风寒的侵袭,才能不感冒生病。

三忌大汗:中医认为,大量排汗同时也会耗费大量精气。冬季应顺应天时,注意养藏,安静休养,不宜剧烈运动,大量出汗。

四忌是非:冬季是高血压、心脑血管疾病的高发期,躲去是非,就能避免因情绪激动引起的突发疾病。

万物之始,阳气为重

万物生长靠太阳,尤其是在冬天!想要补充人体的阳气,最简单的方法是——晒太阳!但需要注意的是,能有效补阳的方式是晒背部。

因为背部是人体督脉所在,中医认为督脉是人体的阳经,有调节阳经气血的作用。

方法:可以在中午找一个向阳的窗边晒晒后背,全身都会很温暖。

搓后腰养阳气。腰眼为经外奇穴,位于人体腰部第四腰椎棘突左右3—4寸的凹陷处。

用手掌搓腰眼和尾闾,不仅可以疏通经脉、强壮腰骨,还能起到固精益肾和延年益寿的作用,且男女都适用。

方法:双手搓热后,紧按于腰眼处片刻,再向下重推至尾闾部,每日反复50-100遍。

因冬至在我国历史上的重要意义,冬至的这天习俗留下来了很多,尤其是美食这方面,各地都有不同的风俗

北方普遍吃水饺

谚云:“十月一,冬至到,家家户户吃水饺。”

冬至又称“压岁”,饺子成了必不可少的节日饭。

传说,有年遇瘟疫,医圣张仲景来到该地治病救人,走的那天正好是冬至,他见很多百姓冻破了耳朵,于是命弟子搭医棚,舍药救人。

为了纪念张仲景,从此每年冬至百姓都会吃饺子。

山东滕州羊肉汤

冬至吃羊肉的习俗可以追溯到汉朝。

相传,汉高祖刘邦在冬至这天吃了樊哙煮的羊肉,觉得非常美味,赞不绝口。

从此就在民间有了冬至吃羊肉的习俗。

江南米饭

在江南,有冬至夜吃赤豆糯米饭的习俗。

传说共工氏有一子,作恶多端,死于冬至,死后变成疫鬼,继续残害百姓。

但是疫鬼最怕赤豆,于是人们在冬至这天吃赤豆饭,以驱避疫鬼,防灾祛病。

宁波吃番薯汤果

“番”与“翻”同音,在宁波人看来,冬至吃番薯,寓意过去一年的霉运全“翻”过去。

汤果又称“圆子”,取团圆之意。

宁波人在做番薯汤果的时候,会加酒酿。

酒酿又称“浆板”,宁波话里,“浆”与“涨”同音,取“财运高涨”“福气高涨”的好彩头。

台湾糯糕

在我国台湾冬至这天会用九层糕祭祖。

用糯米粉捏成鸡、鸭、龟、猪、牛、羊等象征福禄寿的动物,用以祭祖。

同姓同宗者于冬至或前后约定之早日。

祭典之后,还会大摆宴席,招待前来祭祖的宗亲们,称之为“食祖。”

浙江台州擂圆

浙江台州人,在冬至这一天要做些特色菜肴和食物祭奠祖先,祈佑全家人来年一切平安如意。

其中吃“冬至圆”(擂圆,又叫硬擂圆、翻糙圆)是台州的老传统,擂圆取圆圆润润、团圆之意。

擂圆是用糯米粉做的,先把糯米粉和温水揉成面团,再摘成醋碟大小的圆子揉圆,煮熟后放在豆黄粉里滚拌,因为这个过程临海的方言叫“擂”,所以冬至圆起名叫“擂圆”。

江苏苏州酿酒

姑苏地区对冬至这一节气非常重视,姑苏地区有俗语云:“冬至如大年”。

传统的姑苏人家,会在冬至夜喝冬酿酒,冬酿酒是一种米酒,加入桂花酿造,香气宜人。

姑苏百姓在冬至夜畅饮冬酿酒的同时,还会配以卤牛肉、卤羊肉等各式各样的卤菜。

在寒冷的冬天,冬酿酒不仅能够驱寒,更是寄托了姑苏人对生活的一种美好的祈愿

浙江嘉兴桂圆烧蛋

冬至古代为大节日,嘉兴重冬至,俗谚“冬至大似年”,保留古风。

据《嘉兴府志》 (卷34·风俗) 记载:“冬至祀先,冠盖相贺,如元旦仪”。

民间崇尚冬至进补,有赤豆糯米饭、人参汤;白木耳、核桃仁炖酒、桂圆煮鸡蛋等。

至今,嘉兴仍然传承冬至吃“桂圆烧蛋”的习俗。

安徽合肥吃冬至面“吃了冬至面,一天长一线”。

在安徽合肥,冬至吃面的风俗与节气、气候、农事有关。

冬至过后即是数九寒天,每隔九天数作一九。

在滴水成冰的严冬,吃一碗热腾腾的鸡蛋挂面,才算是过了一个冬至。