张大千,这位被徐悲鸿誉为“五百年来第一人”的国画大师,不仅以泼墨山水和敦煌临摹闻名于世,更与茶结下了不解之缘。茶在他的生活中,既是日常的滋养,亦是艺术的灵感源泉,更承载着他对传统文化的深刻理解与人际交往的独特智慧。

一、茶中日常:无茶不欢的文人雅趣张大千一生嗜茶如命,自称“无茶不欢”,对茶的品质与饮茶仪式感极为讲究。他早年在大陆时偏爱西湖龙井与庐山云雾的清香,迁居台湾后钟情于铁观音与冻顶乌龙的醇厚,旅日期间则迷恋玉露茶的鲜爽。在他看来,茶具的选择亦需与茶性相配:品乌龙茶时,他偏好扁平的铁砂壶与陶土小碗,以保留茶汤的浓郁;饮绿茶则选用白瓷杯,以衬托茶色的澄澈。这种对细节的考究,既是对茶文化的尊重,亦是他艺术审美的延伸。

茶不仅是饮品,更融入了他生活的节奏。据记载,张大千每日的生活以“摆龙门阵”(闲聊)、品茗、作画为基调,年复一日,雷打不动。茶席之间,他常与友人谈笑风生,以茶会友的雅集成为他社交的重要场景。晚年定居台北时,他与于右任、张群等名流成立“粥会”,品茶论道,追忆往昔,茶香中浸润着半生浮沉的豁达。

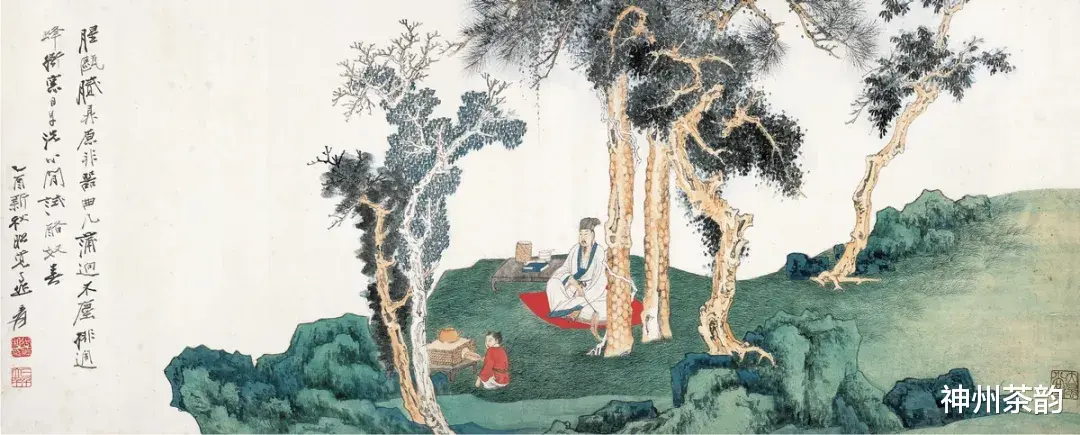

二、画中茶韵:从《春日品茗图》到茶事美学张大千将茶道精神融入丹青,创作了多幅以茶为主题的名作。1945年完成的《春日品茗图》堪称其茶事美学的代表作。画中描绘了一位高士于松林下煮茶待客的场景:童子蹲踞炉前摇扇煮水,几案上摆放着《茶经》中记载的“畚”“则”等茶器,三只茶碗静候雅客,画面凝练了“清、净、冷、寂”的茶道意境。张大千以细腻笔触捕捉了煮水、备器的动态,更通过高士的沉思神态,传递出“花未全开月未圆”的期待感,将饮茶升华为一种精神寄托。

此外,茶文化亦渗透于他的其他创作中。他曾为弟子吴子京之子婚礼绘制“双虎图”中堂,并在景德镇定制茶碗上亲手描绘灵芝与萱草,将茶器化为艺术载体。茶与画的交融,既是对传统文人生活的复刻,亦是对“茶禅一味”哲思的视觉诠释。

三、茶缘人际:从师徒情谊到文化传承张大千与茶的缘分,亦体现在他的人际交往中。1925年,他因超山赏梅结识塘栖茶商之子吴子京。吴子京出身徽商世家,虽继承茶叶贸易家业,却醉心书画,终拜入张大千门下,成为其首位弟子。这段师徒情谊因茶而始,更因艺术而深。吴子京不仅协助张大千操办画展,更在黄山写生、北平隐居等关键时期陪伴左右,甚至受托照料其珍藏的“虎儿”。茶,在此成了联结艺术与商业、传统与创新的纽带。

张大千的茶事活动亦具文化传播意义。他旅居海外时,常以茶待客,将中国茶道介绍给西方友人。在阿根廷,他因庭院狭小而戏称居所为“可以居”,却仍不忘在园中布置茶席,以小桥流水与精致盆景营造品茗之境。这种以茶为媒的文化输出,让世界得以窥见东方生活的雅致。

四、茶与人生:豁达背后的生命智慧张大千的饮茶之道,折射出他的人生哲学。他一生淡泊政治,以幽默化解纷争,正如其以“君子动口,小人动手”调侃梅兰芳般,茶席间的机锋尽显处世智慧。即便晚年漂泊异乡,他仍坚持“吃点佐茶”的习惯,认为茶能助消化、延寿考,这种养生观与其85岁高寿不无关联。

更耐人寻味的是,茶甚至成为他艺术谋略的一部分。据传他曾用唐代古纸仿制名画,以“伪作”戏弄富商,最终高价售出,自诩为“生平得意之作”。这场“茶余饭后”的逸闻,既展现了他对传统的精湛掌握,亦暗含对世事的戏谑洞察。

张大千与茶的故事,远不止于风雅。从日常饮馔到艺术创作,从人际交往到文化传播,茶始终是他生命中不可或缺的底色。他以茶养性、以茶入画、以茶会友,在杯盏之间构筑了一个融合传统文脉与个人才情的世界。正如其画作《春日品茗图》所寓,茶中既有“静待知音”的期许,亦蕴含“人间清欢”的永恒——而这,恰是张大千艺术与人生的最佳注脚。

本文来源:图文来自互联网,版权归原作者所有,文中观点仅代表作者个人,如有侵犯到您的权益,请留言告知删除。