爱情的种子总是在不经意间发芽,尤其在那个充满理想的年代里。李敏与孔令华的爱情故事,如同一首悠扬的民谣,简单却深情。他们的相识始于校园,相恋于青春,最终步入婚礼殿堂。这段婚姻背后,还藏着毛主席对女儿的殷切期盼和家风的深沉传承。这段故事,或许能让我们重新思考爱情与家庭的意义。

青春的邂逅:校园里的相遇

李敏与孔令华的初次相遇发生在八一学校。李敏天性活泼,爱笑,而孔令华则是学生会主席,稳重又有责任感。他们一个在低年级,一个在高年级,原本不会有太多交集,却因为一场学校的文艺活动而熟悉起来。

那时的李敏喜欢在课余时间跳舞,每当排练节目时,总是吸引不少同学的目光。孔令华作为学生会主席,负责组织活动,经常和李敏接触。两人慢慢熟络起来,从最初的寒暄到后来的谈心,感情悄然萌芽。

校园里的爱情往往是纯粹的,它不掺杂利益的考量,也没有复杂的背景纠葛。李敏和孔令华的感情正是如此。在那个没有手机、没有社交媒体的年代,他们靠书信和当面交流维系感情,彼此的心意却愈发坚定。

父女对话:毛主席的考验

李敏的恋爱并没有隐瞒父亲。高中时,她鼓起勇气向毛主席坦白了这段感情。毛主席听完后,并没有立刻表态,而是问了一个问题:你了解他的家庭吗?

当时的孔令华家庭背景并不简单,他的父亲孔从洲曾是国民党将领,后来投诚加入解放军。这一特殊身份让毛主席一度犹豫。不过,李敏的回答很坚定:我喜欢的是他,不是他的家庭。

父母的担忧往往是出于对子女的爱,毛主席也不例外。他希望李敏能找到一个值得托付终身的人。最终,在李敏的坚持下,毛主席决定给孔令华一个机会,让他亲自来中南海见面。

第一次见面:中南海的紧张时刻

1958年的夏天,孔令华第一次被李敏带到中南海见毛主席。那天的孔令华紧张得手心冒汗,生怕在领袖面前失礼。毛主席却十分慈爱,他仔细打量着这位年轻人,笑着说道:老实,很好。

一句老实,很好,不仅让孔令华如释重负,也让这段感情得到了长辈的祝福。毛主席虽然身为国家领袖,但在家庭事务上却显得格外开明。他没有过多干涉女儿的选择,而是用宽容的态度鼓励两人自由发展。

简朴婚礼:心意两相投

1959年,李敏和孔令华的婚礼在中南海举行。没有奢华的仪式,没有过多的装饰,一切都显得质朴而温馨。婚房里的家具是从仓库借来的,婚礼酒席只办了三桌,宾客不过三十人。

那一天,李敏穿着浅蓝色连衣裙,清新淡雅;孔令华则穿着白色衬衫搭配深蓝色西装裤,帅气而不失稳重。毛主席亲自担任婚礼主持人,他举起酒杯,祝两人心意两相投。

婚礼的形式可以简单,但感情的分量却无法打折。这场婚礼不仅让李敏和孔令华感到幸福,也让所有参与者感受到一种家庭的温暖。婚后,他们继续住在中南海,接受毛主席的悉心教导。

家风传承:毛主席的教育理念

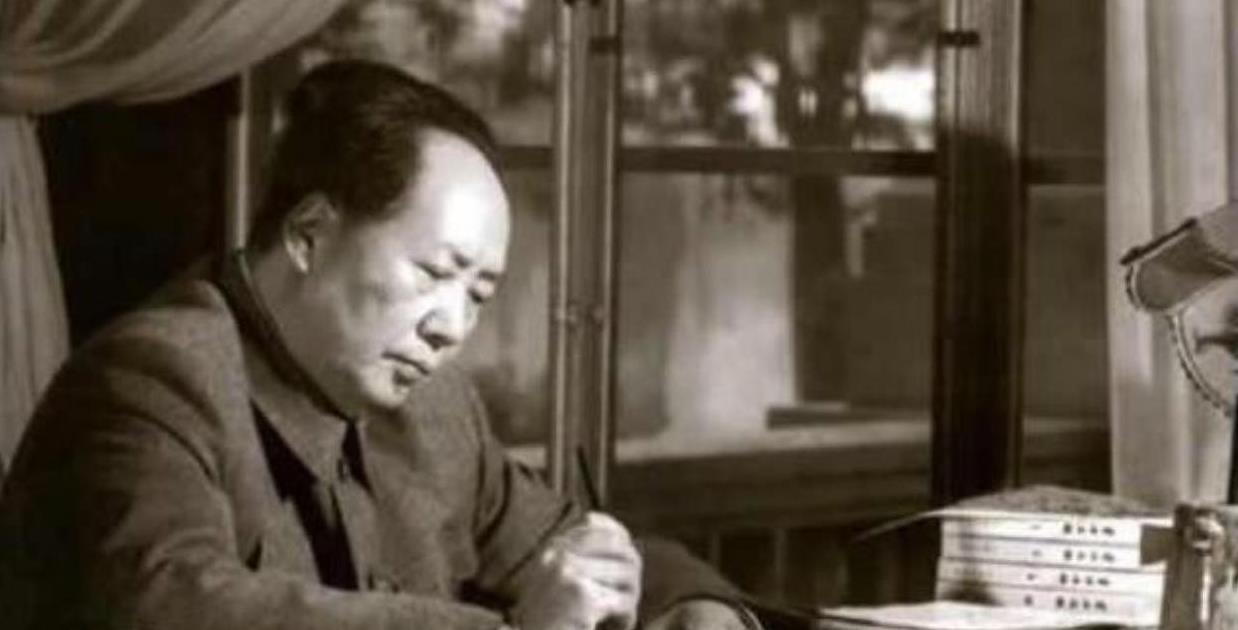

婚后的生活并非只有甜蜜,也有成长的挑战。毛主席要求李敏不仅要学习文化知识,还要配合医生治疗身体的小毛病。他亲自挑选了一些古典文学作品给李敏阅读,希望她能从中汲取智慧。

而对于孔令华,毛主席则更多地与他谈论哲学和自然辩证法。有一次,毛主席甚至破例让自己的理发师周福明为孔令华理发,语重心长地说:劳动最光荣,年轻人要学会尊重每一份职业。

家庭教育的力量是潜移默化的,它可能不会立刻显现,却会在人生的某个关键时刻发挥作用。李敏和孔令华的成长轨迹,正是毛主席家风的最好体现。

家庭的延续:孩子的出生与未来

1962年,李敏和孔令华的儿子继宁出生。毛主席抱起孙子时,脸上洋溢着幸福的笑容。他一直强调,孩子是家庭的未来,也是社会的希望。

随着时间推移,李敏一家搬出了中南海,开始过上普通人的生活。尽管如此,毛主席的教诲始终铭记在他们心中。无论是对待工作还是生活中的琐事,他们都以谦逊和勤奋为准则。

感恩与启示:亲情的永恒价值

多年后,李敏回忆起父亲时,总是充满感激。她深知,自己的幸福离不开毛主席的教导和支持。这份父女情深,成为她人生中最重要的财富之一。

通过李敏与孔令华的故事,我们不难看出,家庭关系的和谐与父母对子女的关怀有多么重要。或许你的生活中也有类似的故事,值得你用心去体会和珍惜。

家风传承,简朴婚礼,父女情深永不朽