淮海战役,血与火的洗礼,也铸就了多少人命运的转折? 我们今天谈论的,是两位关键人物:黄维与廖运周,他们的故事,远比战场上的枪炮声更震撼人心。

一、 那场意料之外的相见

1965年,上海锦江饭店。17岁的黄慧南,怀着忐忑的心情,见到了阔别已久的父亲——国民党战犯黄维。 这是她第一次见到父亲,也是一个时代的缩影。 她本以为会见到一个威严冷酷的军阀,却发现眼前的是一个饱经沧桑,眼神中带着些许落寞的老人。 她送上了一本笔记本,上面写满了对父亲改造的期许,这举动,不仅是女儿对父亲的关爱,更是对那个动荡时代最真挚的期盼。

二、 双堆集的迷雾:廖运周的选择

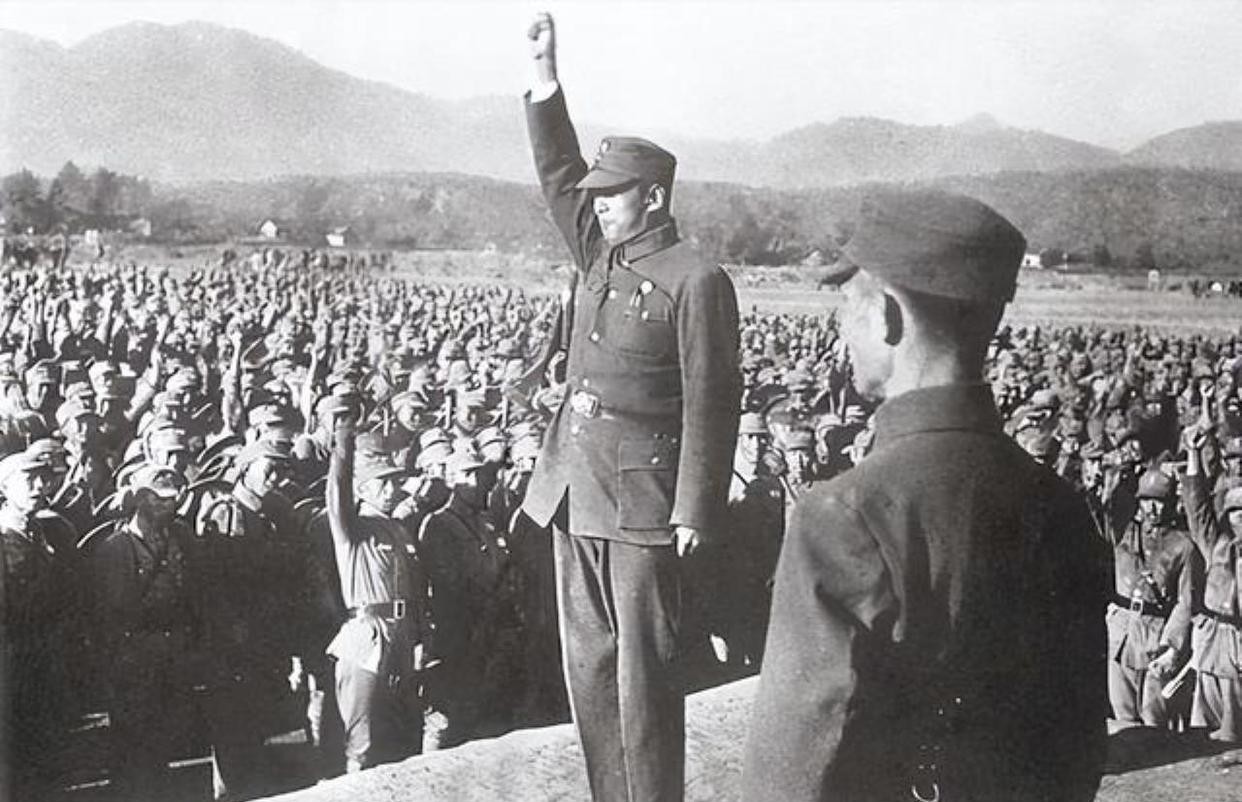

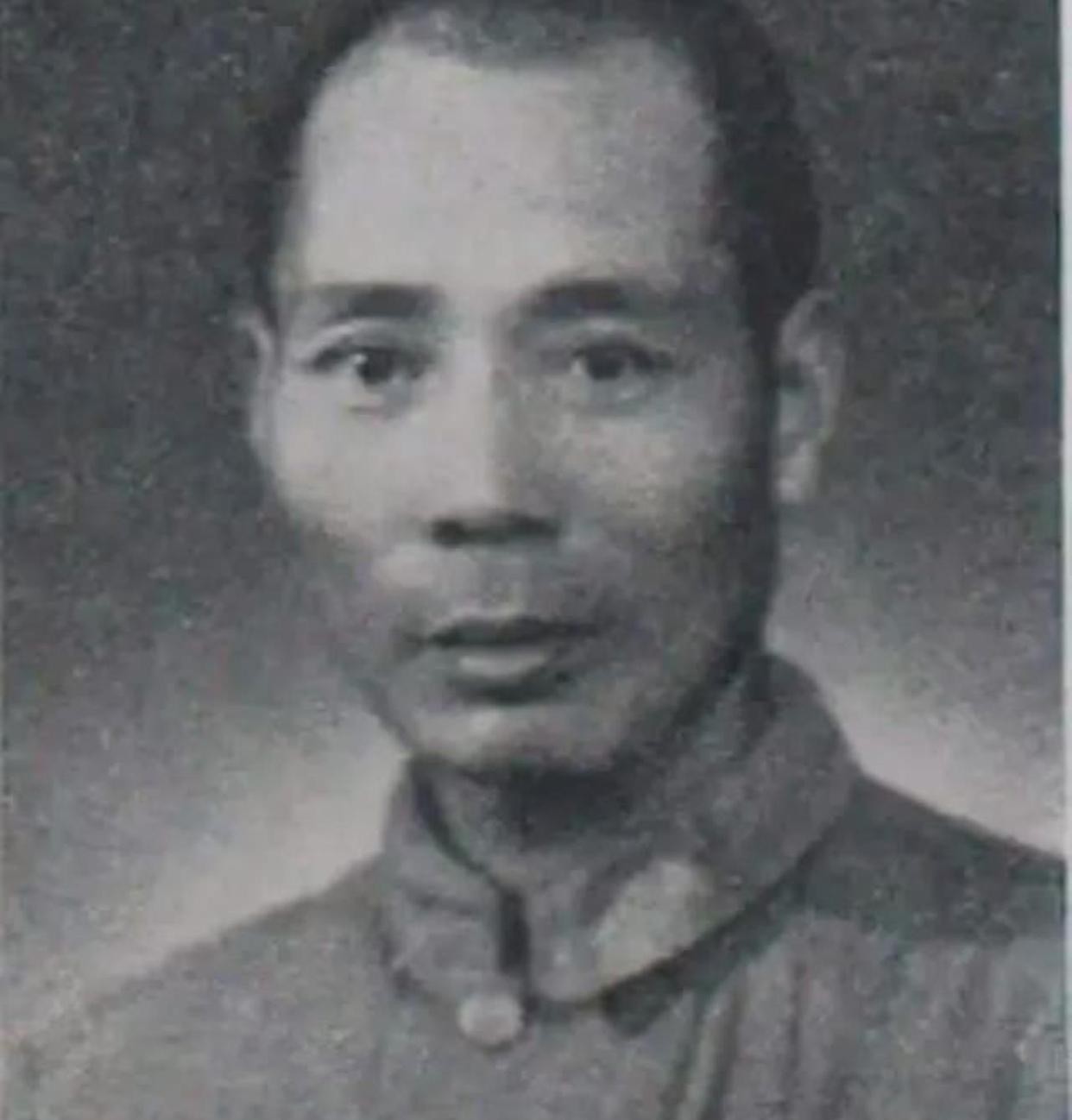

淮海战役,如同一场巨大的绞肉机,吞噬着无数人的生命和希望。 黄维,这位国民党第十二兵团司令,在战场上犯下了致命的错误,最终被围困在了双堆集。 但这场战役的转折点,却并非单纯的军事策略,而是来自内部的巨大震荡。 廖运周,国民党第110师师长,一个隐藏在敌人内部的中共地下党员,在关键时刻率部起义,直接导致了黄维兵团的覆灭。 他,是黄维倚重的部下,却也是埋在他身边最危险的定时炸弹。 廖运周的选择,是无数个日夜的煎熬与挣扎最终做出的决定,他并非出于个人恩怨,而是对国家和民族大义的坚守。 回想起他加入地下党的初心,回想起他与黄维之间那些看似寻常的互动,你才会明白,这并非一个简单的背叛故事,而是对时代洪流裹挟下个人命运的深刻反思。

三、 功德林的岁月:灵魂的洗礼

功德林,这个曾经关押着无数国民党高级将领的地方,见证了黄维人生中一段漫长的自我审视。 他起初顽固抗拒改造,甚至一度被认为是“钉子户”。 然而,在漫长的岁月里,在政府的感化和自身的反思下,他的思想逐渐发生转变。 这不是一个简单的屈服,而是对历史,对自身,对国家命运的重新认识。 这是一个复杂而漫长的过程,充满了挣扎,也充满了希望。

四、 再相逢:宿命的和解

1975年,黄维被特赦。 1983年,在政协会议上,他和廖运周再次相遇。 两位曾经在战场上对峙的对手,如今却在和平的氛围下,平静地握手言和。 这不仅是他们个人恩怨的化解,更是那个时代波澜壮阔的历史与个人命运交织的最终注脚。 1989年,黄维逝世,廖运周送去了花圈,一个简单的举动,却蕴含着深沉的历史意义。 他们的故事,并非简单的胜者与败者,而是对历史的反思,对人性的探寻,对时代变迁的见证。

五、 历史的回响:宿命与选择

黄维与廖运周,他们的命运交织在一起,构筑了一段波澜壮阔的历史篇章。 他们的故事,告诉我们,历史的进程并非一成不变,个人的选择能够改变历史的走向,而时代又能改变个人的命运。 淮海战役的硝烟早已散去,但黄维和廖运周的故事,却依然在历史的长河中回荡,引发我们对历史、对人生、对选择的不断思考。 你认为,他们的结局是宿命,还是选择?

欢迎在评论区分享你的想法!

淮海战役的宿命,两位将领的命运交错,一段尘封的历史谜团