凛冽的寒风裹挟着饥饿的愁绪,席卷着1961年的中国大地。“三年自然灾害”的阴霾笼罩着每一个家庭,粮食短缺,民不聊生,这残酷的现实,也深刻地影响着国家领导人的生活。那一年的秋天,一场关于饭碗的无声对话,在中南海悄然上演,它关乎国家命运,也关乎两位巨人的深厚情谊。

严峻的现实:一粒米,千钧重

1959年到1961年,一场史无前例的自然灾害席卷中国,旱涝交替,粮食减产。“三不”原则,不吃肉、不吃蛋、不超过粮食定量,成为那个年代的无奈选择。 为了以身作则,毛主席将自己的月工资降至404.8元,口粮定为28斤;周恩来总理的口粮只有24斤;朱德元帅的口粮则为26斤。 那些数字背后,是难以言喻的艰辛,是强烈的责任感,更是对人民的深切关怀。 毛主席长期节食,身体甚至出现了浮肿。

总理的担忧:身体是革命的本钱

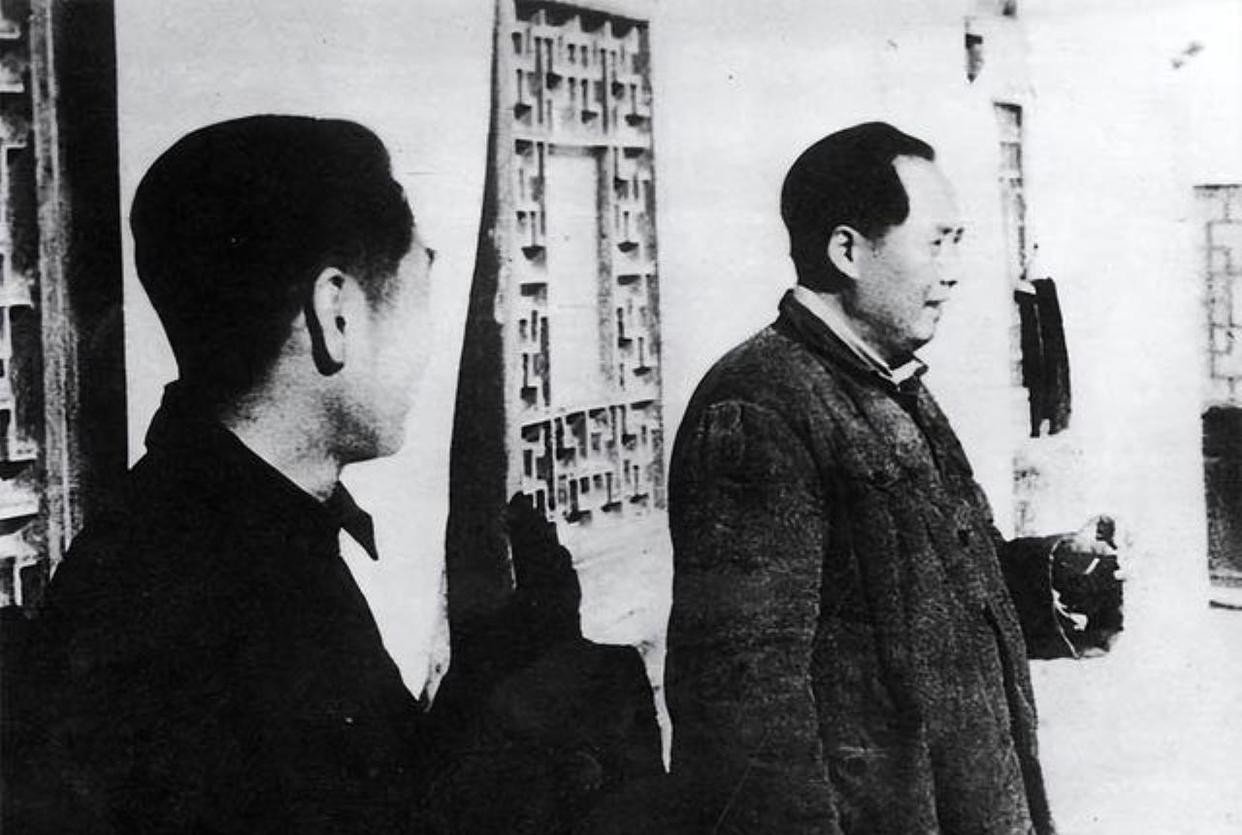

1961年9月,在毛主席的办公室里,周恩来总理表达了他对主席身体状况的担忧。 他劝说主席注意营养,增加食物摄入,毕竟,一个健康的领导者对于国家的稳定至关重要。 这并非简单的关心,而是基于对国家命运的深思熟虑。 试想,如果国家的最高领导人因身体原因无法履行职责,后果不堪设想。 这,或许就是一位总理的良苦用心。

沉默的回应:一位领袖的责任与担当

面对周恩来的劝说,毛主席反问了周恩来是否也长时间不吃肉。 周恩来总理沉默了。 这种沉默,并非对总理关心的漠视,而是对国家现状的深刻理解与责任的无声回应。“己所不欲,勿施于人”,他深知,在这种艰难的时刻,任何一位领导人都应该以身作则,与人民共渡难关。

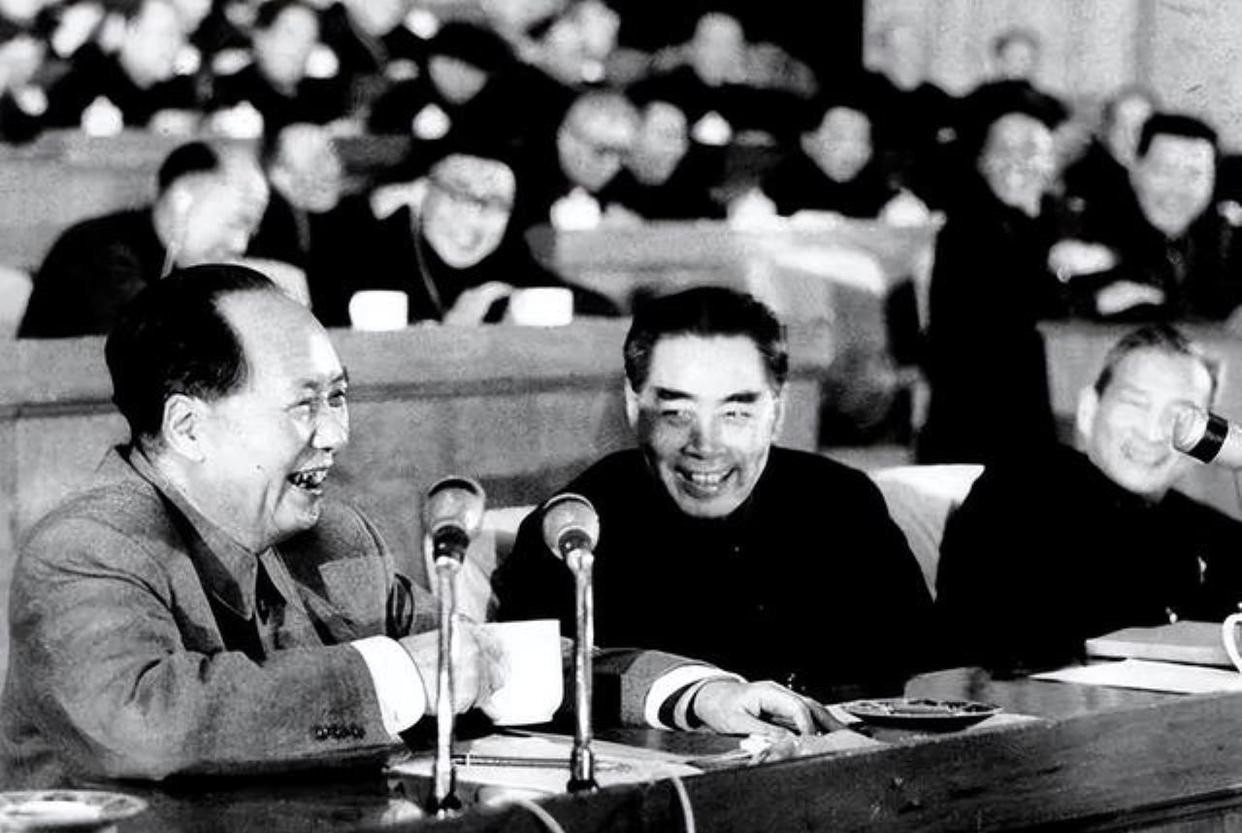

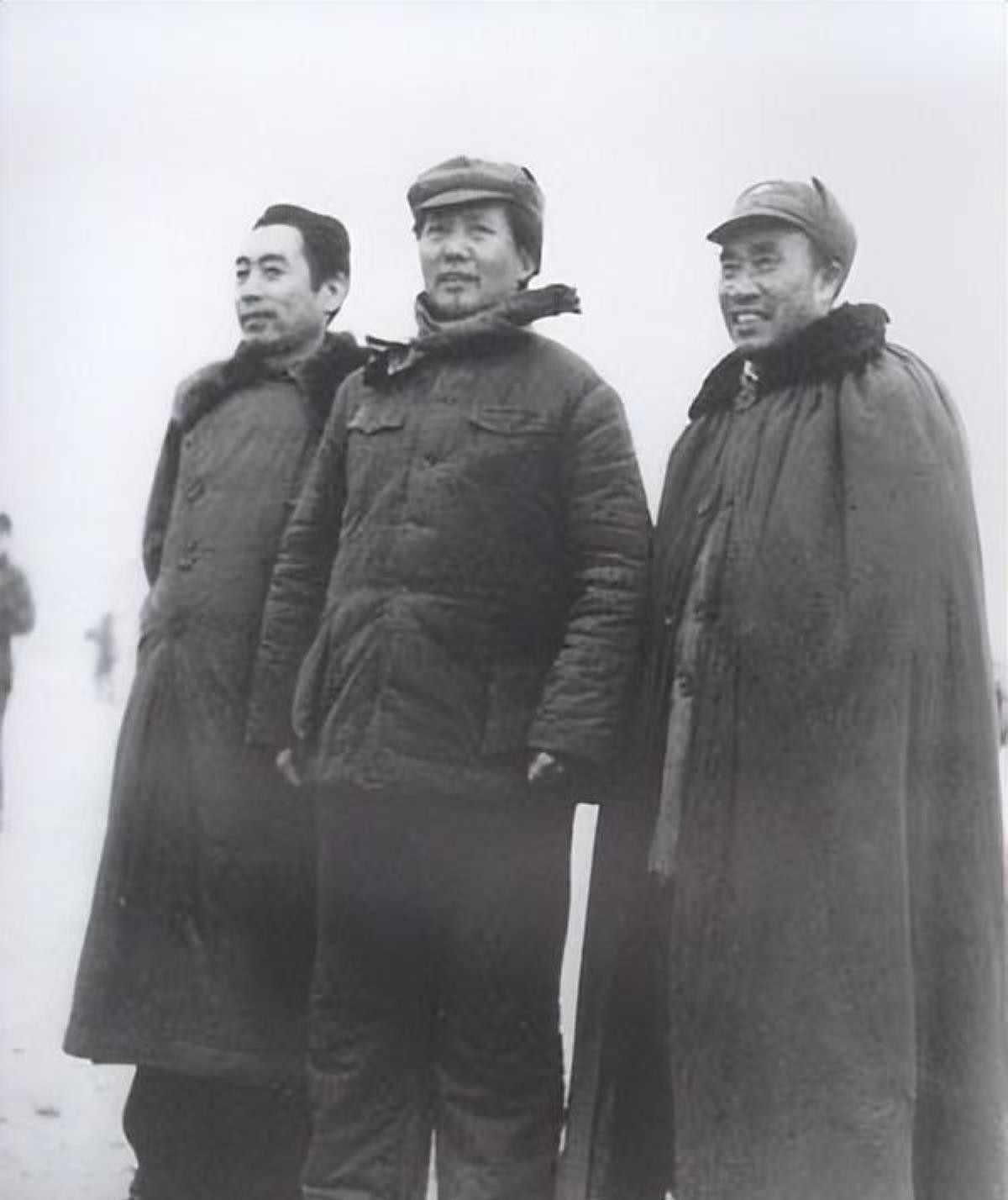

超越时代的友谊:风雨同舟,砥砺前行

毛主席和周恩来,两位巨人的友谊,早已超越了个人情感,它熔铸了革命理想,凝聚着国家命运。从1925年在广州的初识,到新中国成立后的长期合作,他们的关系经历了风风雨雨,却始终保持着坚定和默契。 “中山舰事件”中的并肩作战,“九月来信”的相互支持,遵义会议上的关键抉择,长征路上的风雨同舟…… 这些历史片段,都见证了他们深厚的情谊和默契的合作。

宏观与微观:一个时代的完美组合

毛主席主席的战略眼光,决定着国家发展的宏伟蓝图,而周恩来总理的细致务实,则保证了国家政策的有效执行。他们分工明确,优势互补,共同推动了新中国的建设。 “四个现代化”的伟大目标,和平共处五项原则的提出,都是他们共同努力的成果。

饭碗里的家国情怀:历史的回响

那场关于饭碗的无声对话,早已成为历史的回响。 它不仅仅是一场简单的饮食讨论,更是一场关乎家国命运的无声对话,是两位领导人对国家、对人民深沉的爱和责任的体现。 他们虽然在一些具体措施上存在分歧,但他们始终坚持以人民利益为重,这才是他们伟大之处。