1912年民国建立后,北洋陆军在袁世凯主导下开启军事现代化进程,其中军事训练与教育体系的改革被视为提升军队战斗力的核心举措。

从保定军校的兴办到德日军事顾问的引进,从新式操典的推行到专业兵种训练的强化,这些努力既体现了传统军事体系向近代化的艰难转型,也暴露了制度移植与本土现实之间的深刻矛盾。

本文将以北洋陆军军事训练与教育体系为研究对象,系统分析其改革措施、实践成效与历史局限,揭示其在中国军事近代化进程中的特殊地位。

袁世凯深知军官素质决定军队效能,故将军事教育作为改革突破口,逐步构建起多层次的军校体系。

1. 保定军校:军官培养的标杆与困境

建制革新:1912年10月,原保定陆军速成学堂改组为陆军军官学校(保定军校),学制两年,设步、骑、炮、工、辎五科,课程涵盖战术、筑城、兵器、测绘等现代军事学科。首期招生1200人,报考者需具备中学学历并通过严格体检。

师资困境:虽延聘日本教官原口统太郎、德国顾问斯图姆夫等外籍专家,但1914年统计显示,全校153名教员中仅有37人接受过系统军事教育,余多为旧军行伍出身。

派系渗透:段祺瑞通过安插皖系教官控制教学,教材中刻意强调“军人不干政”,实则灌输效忠北洋集团思想。1915年第三期学员因抗议教材偏颇爆发罢课,200余人遭开除。

2. 地方军校的异化

奉天讲武堂(张作霖部):1914年设立,学制压缩为八个月,课程侧重实战操练。教材删除“国际法”“军事地理”等理论课,代以“马术”“射击速成”,毕业生多充任奉军基层军官,形成封闭的奉系军官团。

云南讲武堂(唐继尧部):保留革命党影响,1915年护国战争前,该校秘密为滇军培养300余名军官,其中朱德、叶剑英等后来成为中共军事领袖。

3. 留学教育的双刃剑

日本士官生派:1912-1916年共选派留日士官生487人,但归国后多遭排挤。蒋百里1913年任保定军校校长时试图引入日式管理,因触动旧派利益半年即辞职。

德国见习制度:1914年选派30名军官赴德见习,欧战爆发后仅12人归国。其中尹昌衡在青岛战役中亲历堑壕战,回国后编撰《阵地防御纲要》,却因“不合中国国情”遭陆军部封存。

二、训练体系的近代化转型:从“阵法演练”到“兵种协同”北洋陆军摒弃湘淮军传统战法,引入德日训练体系,但在实践中遭遇严重水土不服。

1. 步兵训练的革新与局限

射击革命:1913年颁布《步兵操典》,规定士兵年实弹射击量从30发增至100发。第六师(马继增部)在江西实施“分段射击法”,将命中率从15%提升至42%。

战术僵化:机械照搬德军队形,1914年围剿白朗起义时,北洋军以“散兵线”进攻山地,反遭起义军居高临下击溃,暴露战术灵活性不足。

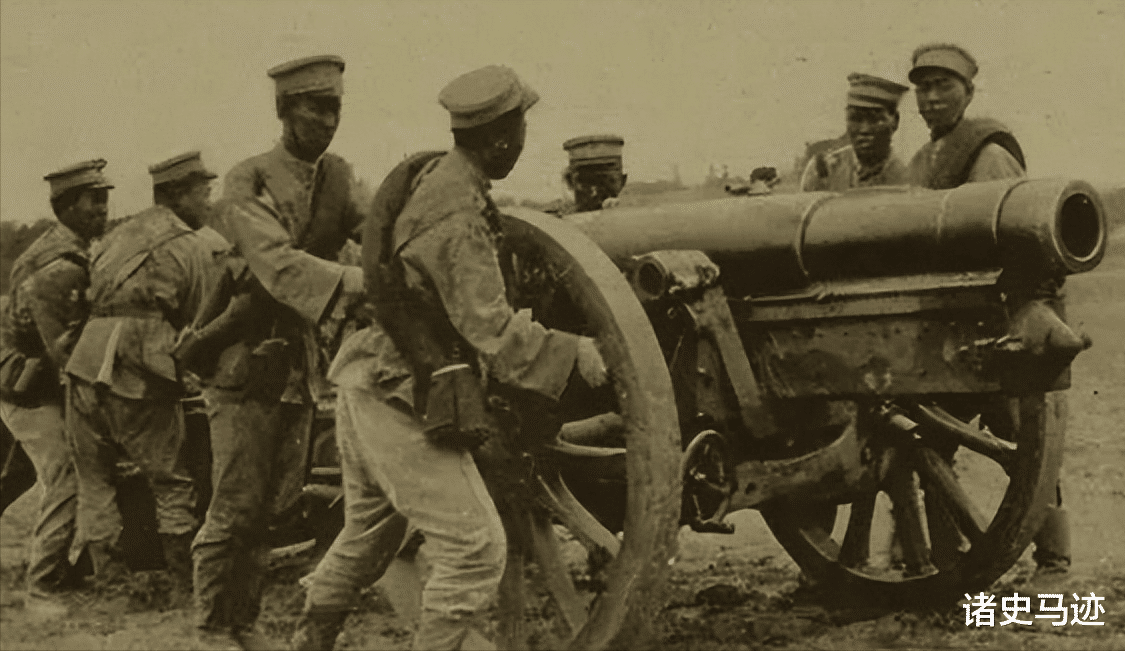

2. 炮兵技术的超前与脱节

装备跃进:1915年从克虏伯公司进口75mm野战炮200门,射程达6,000米,较国产沪造山炮提升3倍。

训练脱节:第三师炮兵因缺乏测距仪,仍沿用“标杆目测法”,实弹演习中误差超200米。军械司长徐树铮承认:“购炮之资十倍于训练费,实为本末倒置。”

3. 工兵与辎重的专业化尝试

工兵革新:第八师工兵营(田继成部)1915年配备德制浮桥器材,在黄河抢险中创下24小时架桥300米记录,但全国工兵爆破药年储备仅50吨,不及德军单次战役用量。

辎重困境:骡马化运输体系效率低下,第六混成旅从信阳至南阳150公里行军耗时7天,日均仅21公里,不及德军摩托化部队三分之一。

德日军事顾问团深度介入北洋陆军改革,却陷入文化冲突与政治算计的泥潭。

1. 德国顾问的战术移植

斯图姆夫体系:1913年德籍顾问团制定《野战条令》,强调火力协同与纵深突破。但在1914年河南剿匪中,北洋军按条令展开散兵线,反被白朗骑兵穿插分割。

技术傲慢:德顾问坚持“武器决定论”,反对袁世凯发展骑兵,导致1915年外蒙平叛时缺乏机动兵力,贻误战机。

2. 日本教官的制度渗透

士官学校模式:日本顾问原口统太郎在保定军校推行“精神教育”,每日晨操前需背诵《军人训条》,但因其汉语生硬,学员戏称为“原口念经”。

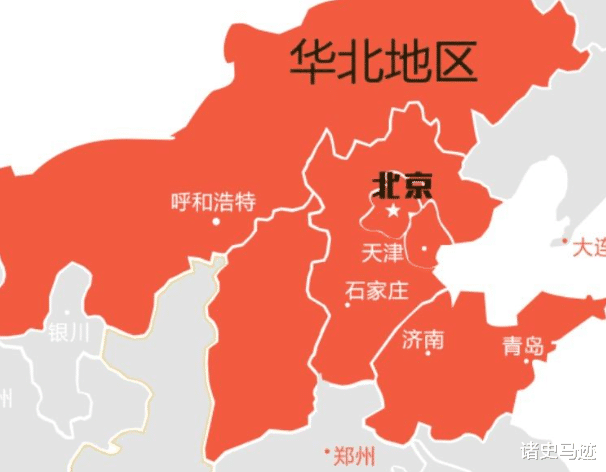

情报隐患:1916年发现日本教官多贺宗之秘密测绘华北地图,引发中日外交纠纷,暴露雇佣外籍顾问的风险。

量化指标显示北洋陆军训练水平提升,但实战表现反而下滑,揭示制度性缺陷。

1. 训练数据的虚高假象

射击造假:1915年陆军部统计全军射击及格率68%,但现场督查发现,半数靶场提前画好弹孔,江西某团甚至雇佣猎户代射。

演习形式化:1916年南苑大演习耗资30万银元,预设攻守方案,参演部队提前三日获知行军路线,被外媒讥为“军事戏剧”。

2. 实战能力的反向滑坡

战役效率对比:1913年镇压二次革命,北洋军日均推进40公里;至1916年护国战争,日均仅12公里,机动性下降70%。

伤亡交换比恶化:1914年剿灭白朗起义,伤亡比1:1.2;1916年对抗护国军,伤亡比升至1:2.8,反映火力优势未能转化为战术胜利。

3. 军纪崩坏的连锁效应

严苛训练加剧士兵离心:

1915年第八师因加训两小时,引发500人集体逃亡;

军法处统计显示,逃兵中63%提及“训练苦累”为主要动因。

北洋陆军的训练教育改革留下深刻启示:

1. 制度移植的本土化困境

盲目照搬德日体系,忽视中国战场特性。如强调炮兵火力却无足够道路保障,重视散兵线战术却缺乏机枪掩护,导致先进战法沦为纸上谈兵。

2. 硬件与软件的失衡

重装备购置轻人才培养,1915年军费分配中,武器采购占65%,教育训练仅8%。保定军校年经费不足江南制造局半月开支,暴露急功近利心态。

3. 军队属性的根本矛盾

袁世凯将军事改革视为政权工具,而非国家建设组成部分。当1916年帝制失败,整套训练体系随之瓦解,军校沦为军阀私产,印证“军事现代化不能独立于政治现代化”。

北洋陆军在19121916年的军事训练改革,展现了后发国家现代化进程的典型困境:既有引进外国经验的迫切,又受制于传统体制的桎梏;既追求技术指标的提升,又难逃政治腐败的侵蚀。其兴衰证明,缺乏系统社会变革的军事改革,终究是沙上筑塔。