PS:在看创意之前,我们先要有一些基础知识,就像看戏先了解背景一样,如果没有相应的知识,哪怕是《星球大战》这样火爆的大片,你也会看得索然无味。所以,请耐心读下去。

从甲骨文到大篆,汉字正一步步走向规范。

我们的先祖们,也在一步步积累、总结造字的方法和规律。

造字和画符号肯定不一样,

不然随便阿猫阿狗画个图,就把它定为一个字,这不就乱套了吗?

还记得一笑前面提到过的文字与图形符号的区别吗?

简单的来说,造字是有规则的,字的音形义要能对应。

古人在造字时就有意无意的遵循了一定的规则,

但这些规则,直到了东汉时期才归纳起来形成理论。

这个理论就叫“六书”。

“六书”很多人都知道,毕竟它是出现在初中一年级语文课本里,还是必考内容。

只要接受过九年义务教育的,应该都对它有基本的了解。

那么一笑今天就来讲点教材里面没说,或者说得不够详细的。

“六书”之名,最早见于《周礼·地官·保氏》,

但就出了个名字,没任何解释和说明。

东汉时兴起研究古文的热潮,郑玄、班固、许慎等一班大学者都对“六书”做出了诠释。

其中讲得最详细的是许慎,

他不仅解释了“六书”,还出了中国第一部字典兼文字学专著《说文解字》。

这本书被视为科学文字学和文献语言学的奠基之作,在中国语言学史上有极其重要的地位。

许慎画像

还是说回“六书”。

许慎在《说文解字∙叙》说:

“周礼八岁入小学,保氏教国子,先以六书:

一曰指事,指事者,视而可识,察而见意,上下是也;

二曰象形,象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也;

三曰形声,形声者,以事为名,取譬相成,江河是也;

四曰会意,会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也;

五曰转注,转注者,建类一首,同意相受,考老是也;

六曰假借,假借者,本无其字,依声托事,令长是也。”

在许慎的基础上,后来的学者又陆续修正完善了“六书”的定义和内容。

咱们现在当然以部编本(也就是俗称的人教版)语文课本为准。

一笑就不多说了,只是举几个例子,帮各位复习一下:

象形(Pictographic characters)

这个一看就懂,就是用线条或笔画,抓住事物的外形特征,把它给概括、勾画出来。

例如日就是画个太阳,目就是一只眼睛的样子。

指事(Self-explanatory characters)

跟象形很像,不同之处就在于有指示性的标记或笔画。

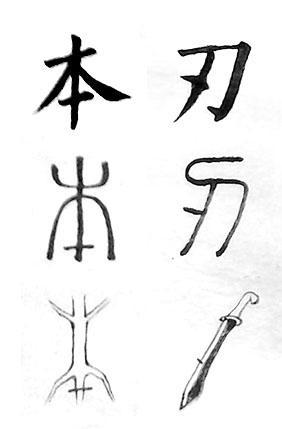

例如刃是刀上面一点,表示刀刃,本是木下一横,示意为树木的根本。

形声(Echoism)

由表示意思或类属的形+表示读音的声旁组成的字。

例如樱,形旁是“木”,表示它属于树木,声旁“婴”表示其发音与“婴”字一样。

会意(Knowing)

用两个及两个以上的独体汉字,根据各自的含义所组合成的一个新汉字。

例如人和人组合为“从”,跟从的意思;“歪”字就是“不”、“正”。

转注(Extended meaning)

有“形转”“音转”“义转”三种,意义上相同或相近的字相互转化。

但许慎在《说文解字》中语焉不详,没给出多少例子,只说了“考”和“老”,所以后世对转注的确切定义莫衷一是,至今尚无定论。

假借(Rebus)

有些能说出来的词,但在书面上没有相应的文字对应。于是就找一个和它发音相同的同音字来表示它的含义,这就是假借。

例如“自”本来是“鼻”的象形字,后来用作“自己”的“自”;“长”本指长头发,借为长久之长。

需要注意的是:由于“转注”和“假借”只是表明了汉字与汉字之间的关系,它们并没有造出新字,所以现在一般不把“转注”和“假借”当成造字的方法,而是用字的方法。

要再次强调的是:

并不是先有六书才造汉字。

汉字在商朝甲骨文时,已经发展得相当系统,那时还没有关于六书的说法呢。

六书只是后来的人把汉字分析而归纳出来的理论。

当然,有了“六书”后,再造新字就有了凭据和规则。

像武则天造“曌”,就是用的“会意”;化学元素周期表上面一大堆“钠“”镁“”铝“”氢"“”氧“”硅“”磷”神马的都是“形声”……

也正是有了“六书”,咱们才能以区区3千多个常用字就能通读各种书刊典籍(要出国留学考托福至少得8000的单词量),

没学过繁体也能猜个八九不离十,望文能知意,见形可知音(大部分是这样,不保证百试百灵)。

一个中学文化程度的中国人,也能通读两三千年前的古籍(你换个同等学历的外国人试试)。

就算再多新事物,造字命名也没压力!(2016年发现4种新元素,英文名是 nihonium、moscovium、tennessine、oganesson,多难记。换成中文就容易多了,见下图)

这是从实用的角度来讲,从艺术的角度来看,汉字也有许多独到之处。

将汉字、书法直接放在设计之中,那是常规操作。

再进一步,作为以“象形”为造字规则之一的汉字,对于图形化表示毫无压力。哪怕不懂汉字的人,也能从图像上理解汉字所表达的意思,同时获得美的感受。

尤其是在LOGO设计上,更可谓相得益彰。

由于汉字字形的稳定。在设计中,缺笔、变形也不会影响理解(换个英文、法文、德文、俄文……缺了个字母意思就完全不一样了),有时候连笔、叠加反而更有利于意思的表达——这也算是“会意”的另外一种应用。

甚至还可以活用“指事”,用汉字一部分,例如笔画、偏旁来做出创意,表达信息。

这些,都体现了汉字独特的魅力,

这就是世界独一无二的“中国风”!

(未完待续)