张阿姨最近安装了一套新的厨房电器,结果做饭时常常跳闸,搞得她非常无奈。

邻居老王听说后,跑来帮忙检查。

他摸了摸墙上的插座,头头是道地说:这个设备的电气间隙没做好,爬电距离也不足,才导致老跳闸的。

张阿姨皱着眉头看着他,不禁问道:“什么是电气间隙?

爬电距离又是什么?

你快给我讲讲吧!

其实,很多人和张阿姨一样,对这些专业术语并不熟悉。

今天,我们就来简单聊聊这个话题。

什么是电气间隙?

电气间隙这个词听起来很专业,但其实并不复杂。

你可以想象一下,电气间隙就像是两个导电部件之间的一段空间距离。

这段距离很关键,因为它决定了电在空气中传播的安全性。

举个例子,如果你看一条电线上,两个裸露电线的距离就是电气间隙。

若间距太小,电流可能会直接在空气中跳跃过去,导致短路或电击危险。

所以,电气间隙必须够大,才能让电流乖乖地沿着电路走,不乱窜。

大多数电器在设计时,都会严格考虑电气间隙。

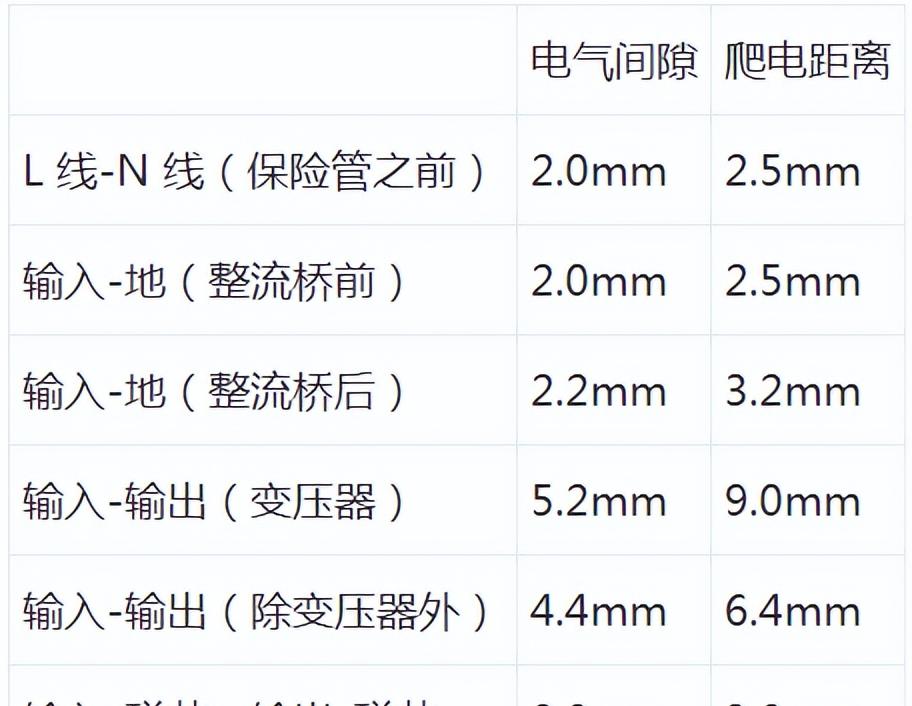

比如开关电源中的线路板设计,会确保各个元件之间的空气距离符合规定,这样才能在保证电气性能的同时确保安全。

张阿姨的新电器之所以频繁跳闸,可能就是因为电器内部的某个电气间隙不符合标准,电流在空气中“乱跑”,造成了电路问题。

爬电距离的定义和计算爬电距离又是什么呢?

它看名字可能更复杂,但本质上很简单。

爬电距离就是沿着绝缘材料表面的两导电部件之间的最短路径。

你可以想象,有时电流像蛇一样,沿着绝缘材料表面“爬行”。

比方说,在潮湿的环境里,绝缘材料表面容易积水,电流会顺着潮湿表面爬行。

这个爬行的路径,就是爬电距离。

爬电距离也很重要,因为它确定了电流在不同使用情况下的绝缘要求。

当绝缘材料被电极化后,会形成一个带电区域,这个带电区域的覆盖范围就是爬电距离。

专业设计人员在制作电路板时,不仅要考虑电气间隙,还要考虑爬电距离,确保电流不会跑错地方。

拿张阿姨的电器来说,可能就是因为开槽不够深,爬电距离不足,导致电流在潮湿环境下爬行,开关电器保护机制触发了跳闸。

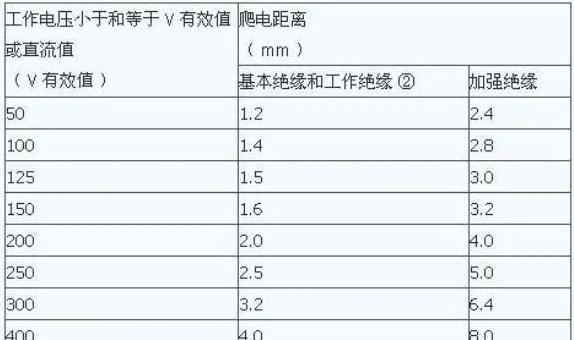

正确的设计应该在元件之间留出足够的爬电距离,开槽深度大于1毫米,这样即使表面潮湿,也能保证电流不会轻易跳窜。

电气隔离的实际应用与要求电气隔离,是将电气系统中的不同部分进行物理或电气上的隔离,确保安全运行。

家里每个小电器都离不开这个概念。

比如,在电源开关内部,厂家会确保不同电压部分之间有足够的电气隔离。

根据不同设备类别,电气隔离要求也不同。

像张阿姨家的开关电源,如果是Ⅰ类设备,电气隔离不仅要考虑基本绝缘,还需要通过保护接地来防电击。

除了电源开关,在其他电器如电视机、微波炉等,电气隔离也不可忽视。

尤其是变压器和PCB电路板的设计,细节要求更是多不胜数。

比如变压器内部的电气隔离必须充分,挡墙宽度要达到特定标准,如果没有挡墙,绝缘胶纸的厚度也要符合要求。

再回到张阿姨家的电器,之所以跳闸,老王根据多年维修经验,怀疑是电器内部的某一部分电气隔离不足。

如果能严格按照电气间隙和爬电距离的规定来设计和制造,这类故障完全可以避免。

总结张阿姨的问题只是日常生活中许多电气故障的冰山一角。

电气间隙和爬电距离,这些看似专业的术语,其实在我们身边处处可见。

确保每个电器的设计和制造都符合这些标准,才能真正保障我们的用电安全。

所以,下次当你遇到家电故障,不妨想想,是不是电气间隙和爬电距离出了问题?

电器设备内部设计和规范的严格遵守,是保障我们安全生活的基础。

这也是为什么我们要了解这些看似陌生但实际贴近生活的知识,保护好自己和家人的用电安全。

未来,随着科技的发展,电器设计会变得越来越智能,但永远不变的是安全第一的原则。

只有清楚地理解和应用电气间隙与爬电距离的标准,我们才能享受到更安全、便捷的现代生活。

每次插电用电时,或许你不再只是随手一插,而是多了一份对细节的关注和理解。

有了这些安全知识,生活也会更加安心。