1972年年初,四川省委第一书记张国华因病逝世,年仅58岁。周恩来和毛泽东得知这一消息后深感痛惜。周恩来感慨道:“张国华离世太突然,正是中央需要他的时候,真是令人惋惜。”

张国华逝世后,四川的领导岗位出现了空缺。在哀悼之后,中央意识到需要迅速指派新的负责人来接管四川的工作。

四川当前人口高达八千万,社会状况错综复杂,要有效管理这片土地绝非易事。那么,谁能担此重任?显然,这个人必须具备卓越的能力和丰富的实践经验。

经过慎重考虑,周恩来决定提名刘兴元担任这一职务。当时,刘兴元在广州军区担任政委,同时兼任广东省委第一书记。

1971年,毛泽东在南方巡视期间抵达长沙,特意安排了与广东和广西的军政领导会面交流。尽管毛泽东对刘兴元有所了解,但两人并不算深交。这次会谈为双方提供了直接沟通的机会。

在会谈开始前,毛主席询问了广州军区司令员丁盛和第二政委刘兴元的个人经历。丁盛向毛主席汇报,他曾出席党的七大,参与过锦州战役,并详细介绍了自己参军的时间以及在红四军的工作经历。听完后,毛主席微笑着提醒道:“别摆老资格,也别搞宗派主义!”

随后,刘兴元回顾了自己的革命经历。

刘兴元,1908年生于山东莒南县,与众多出身贫寒的开国将领不同,他来自一个家境殷实的家庭。在那个年代,许多革命先驱都经历过艰苦的劳作,但刘兴元却无需参与放牛或割草等农活,他的主要任务就是专心学习。这种优越的家庭背景让他在成长过程中享有更多的教育资源,为他后来的发展奠定了良好的基础。

随着年纪渐长,刘兴元先后前往青岛等地开阔眼界。当时中国正处于动荡时期,战乱频繁。经过深思熟虑,他认定参军是唯一的出路,于是加入了冯玉祥领导的西北军,开始了军旅生涯。

刘兴元自幼博览群书,学识渊博,因此在入伍时,他并未从普通士兵做起,而是直接被任命为“文书”一职。

在早期阶段,刘兴元对革命的理解还不够深入。随着土地革命的展开,他参与了对抗红军的战斗。在这个过程中,他逐渐看清了国民党军队内部的腐败和黑暗现实。这段经历让他对革命有了更深刻的认识,也促使他开始反思自己的立场和选择。

1931年,刘兴元所在的国民党军队在与红军的交战中溃败。红军对待他们非常友善,主动提出如果愿意离开,会提供路费。这一举动让刘兴元深受触动。他意识到,如果选择回家,运气好的话可能一辈子务农,运气不好则可能再次被国民党强征入伍。

在内心经历了一番激烈的思想斗争后,刘兴元最终选择加入红军队伍。

当时,刘兴元并未意识到,他的这一选择不仅为共和国增添了一位中将,也彻底改变了他的人生轨迹,开启了一个全新的阶段。

在红军中,刘兴元深刻体会到了与国民党军队的显著差异。尽管红军战士们生活贫困,衣衫褴褛,常常食不果腹,但他们的眼神中却充满了希望和坚定。每个人都怀揣着理想和信念,这种精神力量让他们在艰苦的环境中依然保持着高昂的斗志。

相比之下,国民党的士兵们虽然装备精良,伙食也比红军好得多,但士气普遍低落,作战能力明显不足。他们缺乏战斗意志,整体战斗力远不及红军。尽管物质条件优越,但士兵们普遍缺乏斗志,导致战场表现不佳。这种外强中干的状况,与红军的顽强意志形成鲜明对比。

通过这次深刻的比较,刘兴元彻底确立了自己的政治信念,他坚信马克思主义是真理,中国共产党是唯一正确的道路。从那时起,刘兴元全身心投入工作,立志要在革命事业中做出显著贡献。

刘兴元积极投身革命事业,在加入红军仅六个月后便成功入党。此后,他在红军系统中担任多个重要职务,包括红军医院政治部的巡视工作以及总卫生部的秘书职位。这些经历充分展现了他对革命事业的忠诚与贡献。

担任这一职位期间,刘兴元出色完成了上级交付的任务,充分展现了领导层对他的信任与期望。他严格把控各项政治工作,确保部队始终保持高效的战斗力。

新中国成立后,刘兴元获得了中将军衔,跻身国家高级军事领导人之列。到了1959年,他的职务再次晋升,被任命为广州军区第二政委。

广州军区的前身是第四野战军,这一点广为人知。刘兴元担任第二政委期间,由于第一政委忙于其他事务,实际上军区的政治工作主要由他负责。这一时期的广州军区,刘兴元在政治事务上扮演了关键角色,全面主持了相关的工作。

刘兴元在军区政治工作中表现极为出色,展现了高度的责任感。特殊时期到来后,他坚决反对“不正之风”,采取了积极措施应对。他的这一立场和行动得到了中央的认可和赞赏,进一步巩固了他在工作中的地位。

在中共九大之后,刘兴元凭借其职位优势,在广东地区为众多领导干部和同事提供了庇护。他巧妙地安排他们藏身于安全场所,并组建医疗团队随时待命,确保他们得到及时的治疗和药物供应。

刘兴元对退休的老干部非常尊重,即使他们已经不在职位上。当这些老干部初次到访广州时,刘兴元特意提醒:“广州的海鲜很有名,第一顿饭一定要安排海鲜。”此外,当一些老同志提出需要一些难以找到的药品时,刘兴元立即回应:军区有的,一定提供;军区没有的,就到地方上找;地方上也找不到的,就去香港采购。

刘兴元的言辞令许多老战友深受感动。1970年,他前往探望朱德,朱德情绪高涨,特意将自己亲手制作的一根手杖赠予他,并感慨道:“来到流溪河,仿佛再次踏上了井冈山的土地。”

朱德在信中明确表达了对刘兴元工作的高度认可和积极支持。他用简洁有力的措辞,传达出对刘兴元所取得成绩的赞赏,并鼓励他继续保持良好的工作状态。朱德的言辞中流露出对刘兴元能力的信任,以及对他未来工作的期待。这种肯定不仅体现了朱德对刘兴元个人的认可,也反映出他对整个工作团队的信心和期望。

在特殊历史阶段,刘兴元身兼数职,不仅担任广东省革委会主任,还出任中共广东省委第一书记。他在广东任职期间表现出色,工作成效显著,这种优异表现使得他在周恩来心中留下了深刻印象。刘兴元在广东的履职经历,展现了他出色的领导才能和务实的工作作风,这为他赢得了上级领导的高度认可。

1972年张国华逝世后,周恩来迅速提议由刘兴元接手张国华在四川的职务,负责四川的全面工作。

毛主席对周恩来提议的刘兴元表示认可。此前在南巡期间,他已对刘兴元有了一定了解。经过周恩来的详细汇报,主席对刘在广东的工作表现感到满意,因此同意其调任四川。不过,在刘兴元启程赴川之前,毛主席决定亲自接见他。

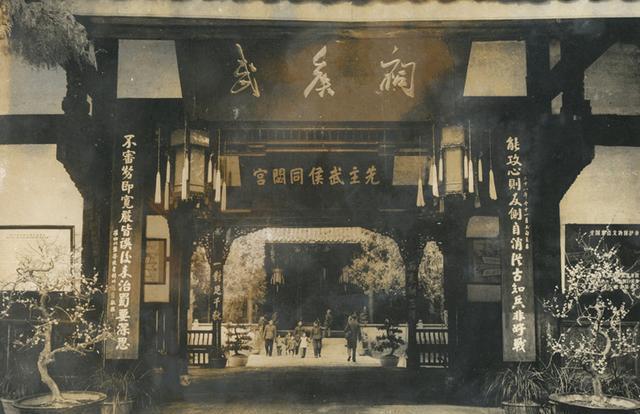

在会面时,刘兴元显得有些困惑,他对前往四川后的工作方向感到不确定。毛泽东立即为他指明了道路,并意味深长地说:“你去四川后,先去武侯祠看看那副对联,然后再开始你的工作。”

刘兴元心里有点不安,虽然他没完全明白毛主席话语中的深层含义,但他确信主席的话必有深意。一到成都,他立刻去了武侯祠。

刘兴元原本以为武侯祠里有毛主席提到的对联,结果发现根本没有。他琢磨着,毛主席应该不会记错,于是就去问武侯祠的工作人员。馆长梁玟告诉他:“1958年春天,中央政治局在成都开会时,毛主席来过武侯祠。他在赵藩写的那副对联前面站了很久,对联内容是‘能攻心则反侧自消从古知兵非好战;不审势即宽严皆误后来治蜀要深思’。毛主席看了之后特别欣赏。”

刘兴元立刻明白了,毛主席跟他提到的那副对联,内容大概是:善于攻心就能让反对者自然消失,自古以来真正懂兵法的都不喜欢打仗;不看清形势,无论是宽还是严都会出错,以后治理蜀地得多动脑子。

这幅对联表达了什么含义?

上联讲,如果能用心理战术让对方真心投降,那么敌对势力就会自然瓦解。自古以来,真正会打仗的都不是那种只知道一味动武的人。下联则强调,如果不分析实际情况,政策无论是宽松还是严格都可能带来麻烦。未来治理蜀地的人必须认真考虑这一点。

1975年,秦基伟从成都军区司令员的岗位调往北京,这一人事变动让刘兴元不得不接任司令员职务。尽管他起初并不愿意,甚至向中央递交了报告,表明自己更适合政委的工作,请求另派他人。然而,中央并未采纳他的建议,坚持让他接手。刘兴元虽然有些压力,但他凭借出色的能力,很快适应了新角色,并在成都军区的工作中表现优异,圆满完成了中央交付的任务。

特殊时期结束后,刘兴元被任命为解放军军政大学政委。然而,随着时间的推移,他的身体状况日益不佳。考虑到为年轻干部提供更多机会,同时也为了自己的健康,刘兴元向中央提交了退休申请。

经过审慎评估,中央批准了刘兴元的退休申请。卸任后,他远离政务,专注于个人生活,以读书写字为乐,过着平静的晚年生活。

1990年,刘兴元结束了他充满传奇色彩的人生旅程,享年82岁。