解放战争期间,我军遭遇的最惨重失利莫过于金门之战。这场本应稳操胜券的战斗,最终却以重大伤亡告终,成为我军历史上的一大遗憾。当时我军在兵力和士气上占据明显优势,但由于对敌情判断失误和战术部署不当,导致进攻受挫,付出了沉重代价。这场战役的失败不仅削弱了我军的战斗力,也延缓了解放台湾的进程,给后续战局带来了不利影响。

该战役的指挥官因此事受到严厉处分,被连续降职三次,最终导致他在1955年未能获得将军军衔。

这次战斗的负责人是谁?为何这场仗打输了?

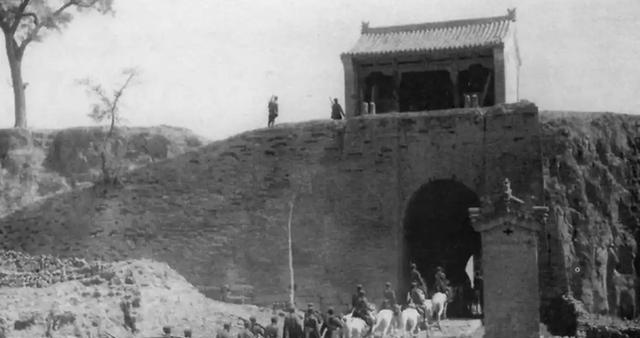

【准备渡海】

1949年10月,我军成功拿下厦门后,紧接着就盯上了金门。但金门的情况有点棘手,它是个岛,我们得跨海打过去。

在进攻金门之前,我军已经参与过跨江作战,积累了一定的渡河经验。然而,内陆河流与海洋环境存在显著差异,海上作战的难度和复杂性更高。

在策划行动方案时,叶飞主张抽调一批实战经验丰富的水手参与。这批水手曾经参与过江面作战任务,具备扎实的实战技能。

这些经验丰富的船工在海上航行时,面对敌人的炮火也能保持镇定。相比之下,新手船工一听到枪炮声,往往就会惊慌失措,甚至可能直接跳船逃生。

为了实现跨海作战的目标,他们需要充足的船只。然而,国民党在撤退前已经摧毁了大部分船只,仅存的少数船只也几乎无法使用。

金门和厦门距离虽近,但这是我军首次进行跨海作战,必须全面考虑各种因素。叶飞提出的要求完全符合当时的实际情况。

倘若当时具备充足的船只和熟练的水手,金门之战的结局可能会截然不同,但历史无法假设。现实情况是,这些关键条件并未满足,导致战局朝着既定的方向发展。没有足够的渡海工具和专业的操船人员,使得作战计划难以顺利实施,最终影响了整个战役的走向。这一历史事件再次证明,在军事行动中,后勤保障和人员素质往往决定着成败。虽然事后可以提出各种假设,但历史已经定格,无法改变。金门战役的结果,正是多种因素共同作用下的必然产物。

粟裕在听取了叶飞等人的报告后,总结出了进攻金门的三个关键条件,具体如下:

首先,国民党在金门的驻军数量为1.2万人,如果敌方增派一个团的兵力,我方就不会发动进攻。

第二,如果船只无法一次性运送六个团,就坚决不进行运输。

第三,必须安排6000名熟练的船工参与,若船工未到位,行动将无法展开。

粟裕经过仔细分析,觉得这三个要求完全说得过去。按照原定安排,船工和船最晚得在20号前到位。

到了20号,原本约定的船工始终未露面,而且船只的运力仅能容纳三个团。就在这个节骨眼上,我军突然获得了一份机密情报,显示胡琏的部队已经在金门一带现身。

如果胡琏的部队加入金门战场,战局将变得异常棘手。尽管他的军队之前受到过严重打击,但他们的作战能力仍然非常强劲。

根据最新掌握的消息,金门守军已经新增了两个团的兵力,而且有迹象表明胡琏的部队可能会进一步增援。面对这一形势,叶飞果断做出决策,决定立即发起金门战役,以阻止胡琏部队的介入。

这场战役的指挥任务落在了28军副军长萧锋肩上。那时厦门才解放不久,部队里要处理的事情一大堆,很多军官都同时负责好几项工作。

叶飞身兼两职,既是军区司令,又担任厦门市市长。萧锋所在的28军,当时军长和政委都不在部队,甚至连军区政委也把精力都放在了厦门的工作上。

萧锋被任命为这次战斗的总指挥。尽管战前准备不够充分,但所有人都觉得,这次行动应该很容易搞定。

【金门折戟】

正当大家士气高涨之际,金门战役突然打响。那时,我们的船队规模有限,每次只能运送三个团的兵力。此外,大多数船工缺乏实战经验。

首次跨海作战的兵力总计三个团,约九千人。根据部署,先遣队成功登陆后,船只将返航接应后续部队,预计至少能再运送两个团的兵力。

我军在金门部署的兵力已增至五个团,具备与敌军正面交锋的实力。但就在这个节骨眼上,胡琏已暗中抵达金门岛,这一动向出乎所有人的意料。

胡琏抵达金门后,当地防御能力显著提升。岛上驻军从最初的一万两千人扩充至四万余人,并且仍有增援部队不断向金门集结。

在这场激战中,超过九千名士兵浴血奋战,他们的牺牲将海岸线染成了红色。尽管他们英勇抵抗,但最终未能扭转战局,所有参战人员均不幸阵亡。这场战斗因此成为解放战争中最为悲壮的一页。

金门战斗仅持续了72小时,但这段短暂的时间却让所有人寝食难安。战后总结会议上,萧锋对此次战役进行了全面而深入的分析与反思。

叶飞等人认为,这场战斗的失败不应由萧锋独自承担责任。尽管他是战役的指挥官,但发起这次行动的决定是整个十兵团共同做出的。

兵团高层当时判断,即便胡琏部队前往金门支援,行军速度也不会太快。只要我军采取快速进攻策略,迅速结束战斗,就能顺利攻占金门。

这次战斗的失败,责任不能完全归咎于萧锋。粟裕向毛主席汇报时,主动承担了失利的责任。尽管如此,萧锋还是受到了严厉处分,连降三级,到1955年授衔时只获得了大校军衔。

【萧锋其人】

萧锋生于1916年,江西人,曾参与万安农民暴动。他在三十三岁时成为金门战役的指挥官。

萧锋出生在一个穷苦的家庭,世代都受到地主的剥削。年纪轻轻的他,就已经懂得如何对抗不公。

红军进驻他的家乡时,他毫不犹豫地加入了队伍。那时他就明白,红军是为人民而战的部队,始终站在老百姓一边。

红军抵达他的家乡后,他毅然加入了红军的队伍,并参与了艰苦的长征。尽管萧锋在1955年的授衔仪式上并未获得将军头衔,但他在军队中的名声却曾一度如日中天。

长征初期,萧锋年仅十几岁。凭借过人的勇气,他多次潜入敌军后方,制造骚乱,成功掩护主力部队突破重围。

抗日战争爆发后,他多次立下战功。当时我军协同晋军在平型关一带设伏,他作为骑兵团政委也参与了这场战役。

在这场激烈的战斗中,他指挥骑兵团与日军进行了殊死搏斗,最终成功击退了敌人。他参与了无数场战斗,无论规模大小,都让日伪军感到恐惧。他的英勇表现和战术智慧使他在战场上屡建奇功,成为了敌人心中的噩梦。通过一系列的战斗,他不仅展现了自己的军事才能,也为部队赢得了宝贵的胜利。

他被人们称为“战场上的创新者”,因为他设计了一种名为“猫耳洞”的防御工事,这显著降低了我们在阵地防御战中的损失。当面对敌方的坦克和装甲车时,他又创造了一种名为“飞行炸药包”的新武器。

在战争时期,他的多项发明发挥了重要作用。解放战争期间,萧锋所在的部队成为三野的重要阻击力量。

28军最初是华东野战军第十纵队的第29师,这支队伍历经百战,战功赫赫。在淮海战役期间,宋时轮将军指挥该师成功阻击敌军,为最终歼灭黄百韬兵团奠定了基础。

在金门战斗结束后,萧锋被重新安排了工作,调往华东军区担任装甲兵副司令。尽管离开了自己长期效力的28军,萧锋并没有表现出任何不满情绪。

抵达华东军区后,他开启了长达三十年的坦克事业新篇章。在此期间,他全身心投入到国家装甲兵的现代化建设中,作出了卓越贡献。

他后半辈子一心扑在装甲兵建设上,为我国装甲部队的成长壮大立下了汗马功劳。从零开始,他带领团队克服重重困难,逐步建立起一支现代化的装甲力量。无论是装备研发还是人才培养,他都亲力亲为,为部队发展奠定了坚实基础。在他的努力下,我国装甲兵从无到有,从弱到强,逐步发展成为一支令人生畏的钢铁雄师。可以说,没有他的辛勤付出,就没有今天装甲部队的辉煌成就。